Os afegãos sempre têm oposto ao longo dos tempos uma feroz resistência a qualquer tentativa de dominação estrangeira

A veemência com que todos os actores do conflito afegão rejeitam a presença de uma força multinacional no seu país só vem confirmar o que a história há muito demonstrara: os afegãos não toleram a ocupação estrangeira nem pactuam com lideranças impostas do exterior.

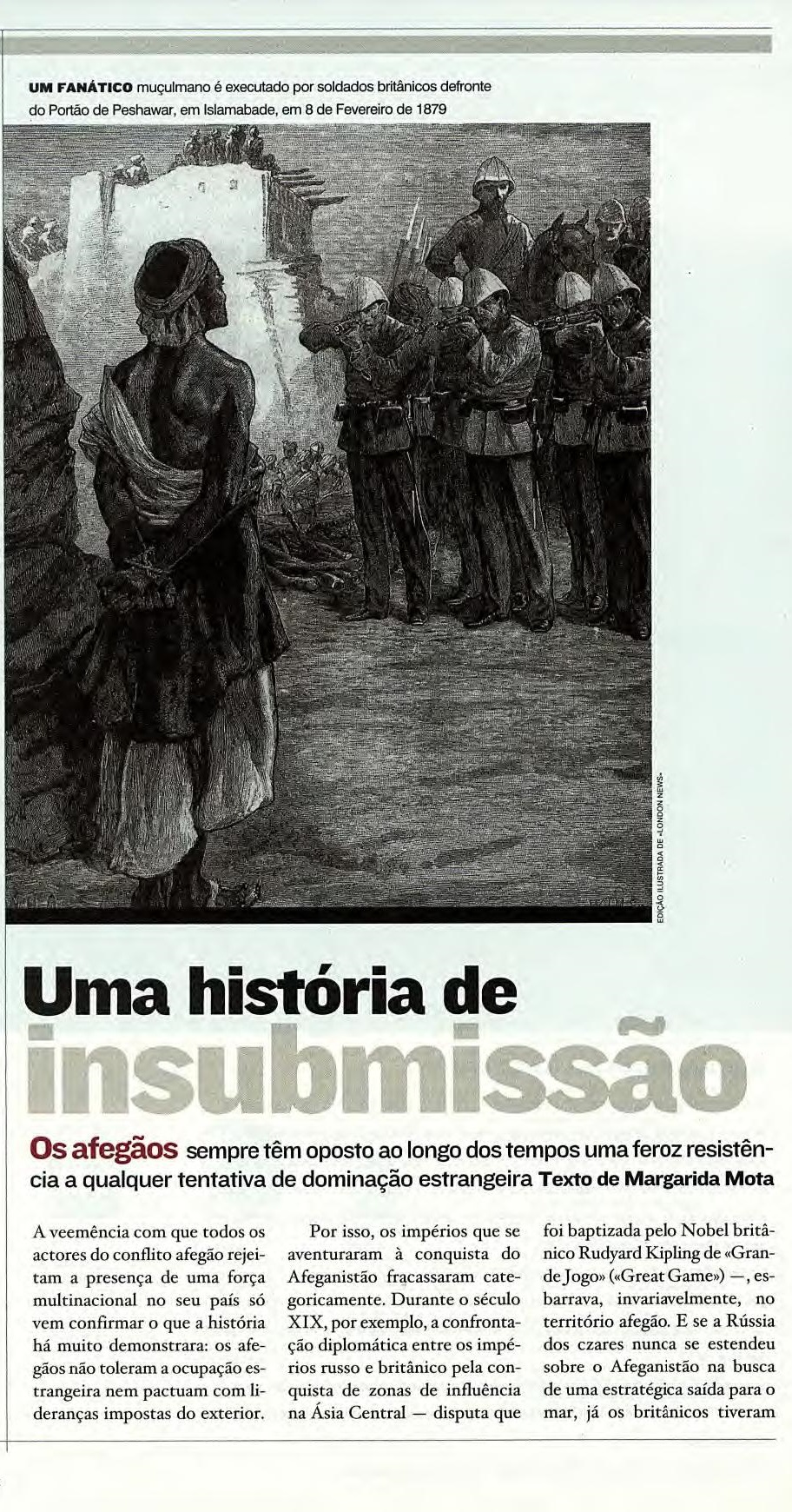

Por isso, os impérios que se aventuraram à conquista do Afeganistão fracassaram categoricamente. Durante o século XIX, por exemplo, a confrontação diplomática entre os impérios russo e britânico pela conquista de zonas de influência na Ásia Central — disputa que foi baptizada pelo Nobel britânico Rudyard Kipling de “Grande Jogo” (“Great Game”) —, esbarrava, invariavelmente, no território afegão. E se a Rússia dos czares nunca se estendeu sobre o Afeganistão na busca de uma estratégica saída para o mar, já os britânicos tiveram que se empenhar em três campanhas militares com os afegãos (1839-1842, 1878-1880 e 1919) para defenderem os seus interesses na Índia — “a jóia da coroa”.

A primeira das guerras constituiu o pior desastre de sempre do Exército britânico, ao ponto de se ter transformado num mito. Aquando da retirada dos 17 mil combatentes de Cabul, em 1842, apenas uma pessoa — o cirurgião do Exército, William Brydon — sobreviveu à feroz perseguição dos afegãos.

Uma ferocidade que, mais recentemente, durante a ocupação soviética, levaria a rotular o Afeganistão como o “Vietname soviético”. Apesar da superioridade técnica do Exército Vermelho, a organização e tácticas militares dos “mudjahedin” (“guerreiros sagrados”), bem como o seu profundo conhecimento das irregularidades do terreno e das surpresas do clima, levaram a melhor. Desta forma, os “mudjahedin”, apoiados pelos Estados Unidos, obrigaram a União Soviética a destacar para o terreno um número inicialmente impensável de soldados — chegaram a estar 118 mil soviéticos no Afeganistão. Os pesados custos económicos e o elevado número de baixas (15 mil mortos e 37 mil feridos) viriam a precipitar a retirada do Exército Vermelho, em 1989, dez anos após a invasão, acelerando o fim da URSS.

A história voltava a confirmar que os afegãos são ferozmente individualistas e têm um espírito indomável, fazendo jus a um conhecido provérbio popular: “Eu e o meu país contra o mundo; eu e a minha família contra a minha tribo; eu e o meu irmão contra a minha família; eu contra o meu irmão”.

Mas a história parece indicar também que os afegãos convivem bem com a instituição monárquica — que vigorou no país de 1747 a 1973 — ao ponto de Mohammad Zahir Shah, o último monarca a reinar em Cabul, ser uma das possíveis soluções políticas para o actual impasse.

Zahir Shah nasceu em Cabul, em 1914, foi educado em França e subiu ao trono com apenas 19 anos. Durante os primeiros 30 anos do seu longo reinado, aceitou a tutela dos familiares, que acabaram por ser os efectivos governantes do país. Em 1963 tomou as rédeas do poder e, no ano seguinte, foi aprovada uma nova Constituição que impedia qualquer membro da família real, além do monarca, de exercer cargos políticos ou no governo.

Formalmente, o Afeganistão passa a ser uma democracia moderna, com um Parlamento bicamaral e eleições multipartidárias. Os direitos individuais passam a prevalecer sobre os direitos tribais e a lei secular sobre a “sharia” (lei islâmica) — apesar de o Islão ser “a religião sagrada do Afeganistão”.

Porém, Zahir Shah viria a abordar as suas novas responsabilidades constitucionais com indecisão e delonga, recusando, por exemplo, sancionar legislação permitindo a formação de partidos políticos.

Talvez por isso, os golpes palacianos da família real continuaram a desempenhar papel crucial na vida política afegã. Em 1973, aproveitando uma deslocação do Rei a Itália para tratamento médico, o seu primo Mohammad Daud — feroz opositor da abertura do país ao Ocidente e defensor de relações privilegiadas com a URSS — orquestrou um golpe que levou à instauração da república e condenou o Rei ao exílio. Como a “nova democracia” prometida por Zahir Shah não passara praticamente do papel, o golpe de Daud não deparou com episódios de resistência popular.

Em 1978, um novo golpe instaura um regime marxista, consolidado no ano seguinte pela invasão soviética, que transporta o Afeganistão — que sempre procurara manter-se neutral —, para o palco da Guerra Fria.

Após a retirada do Exército Vermelho, em 1989, o tadjique Burhanuddin Rabbani, que liderara a resistência “mudjahedin” contra os soviéticos — ascende à presidência do Afeganistão, em 1992, sucedendo ao pró soviético Mohammed Najibullah.

Em 1994, a milícia talibã (islamitas de etnia patshun), composta maioritariamente por estudantes de Teologia, passa a controlar a metade sul do país, implantando uma interpretação fundamentalista do Islão.

Dois anos depois os talibã entram em Cabul e impõem a “sharia”, sendo o novo regime reconhecido apenas pelo Paquistão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Os “mujahedin” derrotados são empurrados para o vale do Panshir (norte), dando lugar à Aliança do Norte, chefiada pelo comandante Massud.

Agora, com a derrota dos talibã, abre-se a porta para o regresso de Zahir Shah, embora o monarca dificilmente possa representar algo mais do que a opção tradicionalista pela instituição monárquica, que proporcionou ao Afeganistão o período de maior estabilidade política do século XX. Isto, apesar do gosto pela guerra ser, segundo Friedrich Engels — co-autor, com Karl Marx, do “Manifesto do Partido Comunista” —, um dos pilares do mito afegão: “A posição geográfica do Afeganistão e o carácter particular do seu povo conferem ao país uma importância política que não se deve subestimar nos assuntos da Ásia Central. (…) Os afegãos são um povo corajoso, resistente e independente. (…) Para eles, a guerra é excitante e alivia-os das suas ocupações monótonas e laboriosas”, escreveu ele em 1858.

SOBRE O AFEGANISTÃO, DISSERAM:

“Os afegãos estão divididos em clãs, sobre os quais os chefes exercem uma espécie de supremacia feudal. O seu ódio indomável a quaisquer regulamentos e o seu amor à independência individual são os únicos obstáculos a que o seu país se torne uma nação poderosa.” (Friedrich Engels)

“Para o afegão, a vida, a propriedade, a lei ou os laços de sangue não são sagrados quando os seus apetites o impelem a rebelar-se. É ladrão por instinto, assassino por herança e aprendizagem, e aberta e brutalmente imoral pelas três coisas. No entanto, tem as suas próprias e tortuosas noções da honra e o seu carácter é fascinante de estudar. De vez em quando lutará sem razão aparente até que o façam em pedaços, outras negar-se-á a ir para a batalha até que consigam encurralá-lo. É por isso que é tão imprevisível como o lobo cinzento, que é seu irmão de sangue. E estes são os homens que sua alteza governa, com a única arma que eles entendem: o medo à morte, que entre alguns orientais é o começo da sabedoria.” (Rudyard Kipling)

Artigo publicado na Revista do “Expresso”, a 24 de novembro de 2001