Perdidas na imensidão dos oceanos, pequenas ilhas correm o risco de ficar submersas. A confirmar-se as alterações climáticas recentemente projectadas, o mar ameaça engolir países inteiros

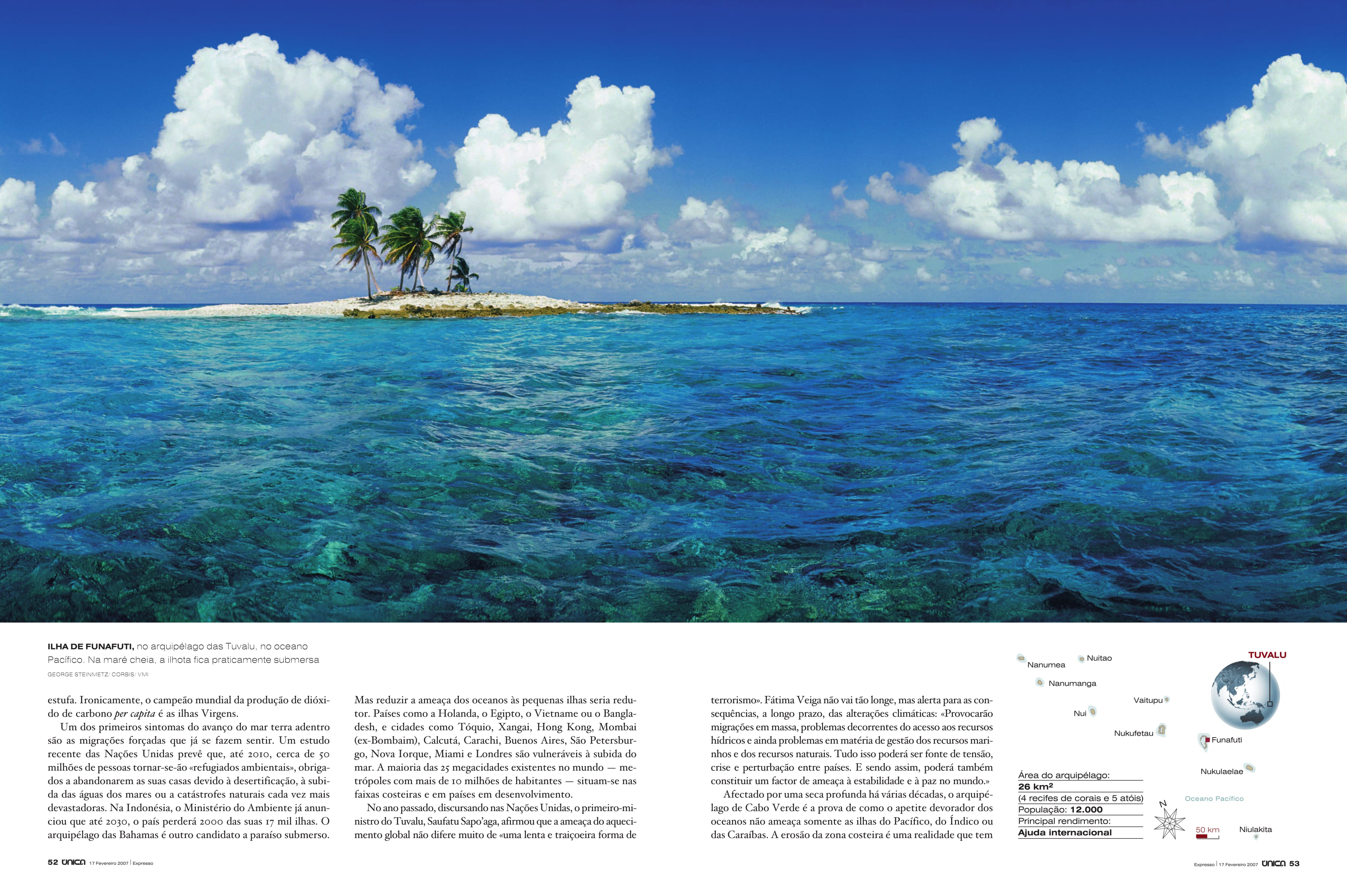

Se o leitor está em vésperas de se casar e sonha com uma lua-de-mel nas Maldivas ou se está determinado a viajar até ao Tuvalu para apreciar coloridos recifes de corais, saiba que, provavelmente, no tempo dos seus netos, Maldivas e Tuvalu serão duas lendas — tal qual a Atlântida —, perdidas nas profundezas dos oceanos. Se os peritos do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas tiverem razão, até 2100 o nível do mar subirá entre 18 e 59 centímetros. Que hipóteses em manter-se à tona terá então o Tuvalu, cujo ponto mais alto não vai além dos 4,5 metros, ou as Maldivas, cuja altitude média é de 1,5 metros?

“É mais do que evidente que o nosso país está em perigo e que precisamos de agir para assegurar a nossa sobrevivência”, afirmou recentemente o Presidente das Maldivas, Maumoon Abdul Gayoom. Para ele, as 1192 ilhas de palmeiras, água límpida, praias paradisíacas e exóticos “resorts” — a imagem de marca das Maldivas — estão condenadas a desaparecer dentro de poucas gerações.

A ameaça dos oceanos sobre os países insulares vem-se sentindo a um ritmo lento mas constante. Nos últimos 100 anos, o mar subiu 25 centímetros. Há oito anos, o Pacífico engoliu as primeiras ilhas desabitadas, no atol de Kiribati. Logo as atenções se viraram para as Carteret, na Papua-Nova Guiné, temendo-se que pudessem vir a ser as primeiras ilhas habitadas a serem submersas. Em Dezembro passado, um estudo da Universidade Jadavpur, de Calcutá, atribuiu essa distinção à ilha de Lohachara, na Índia, outrora habitada por 10 mil pessoas.

Insignificantes politicamente — ainda que representando 5% da população mundial —, as pequenas ilhas são a linha avançada dos territórios a experimentar, em primeira-mão, os efeitos adversos das alterações climáticas. Em sua defesa, os cálculos do Painel Intergovernamental revelam que elas são responsáveis por apenas 1% das emissões globais de gás com efeito de estufa. Ironicamente, o campeão mundial da produção de dióxido de carbono per capita é as ilhas Virgens.

Um dos primeiros sintomas do avanço do mar terra adentro são as migrações forçadas que já se fazem sentir. Um estudo recente das Nações Unidas prevê que, até 2010, cerca de 50 milhões de pessoas tornar-se-ão “refugiados ambientais”, obrigados a abandonarem as suas casas devido à desertificação, à subida das águas dos mares ou a catástrofes naturais cada vez mais devastadoras. Na Indonésia, o Ministério do Ambiente já anunciou que até 2030, o país perderá 2000 das suas 17 mil ilhas. O arquipélago das Bahamas é outro candidato a paraíso submerso. Mas reduzir a ameaça dos oceanos às pequenas ilhas seria redutor. Países como a Holanda, o Egipto, o Vietname ou o Bangladesh, e cidades como Tóquio, Xangai, Hong Kong, Mombai (ex-Bombaim), Calcutá, Carachi, Buenos Aires, São Petersburgo, Nova Iorque, Miami e Londres são vulneráveis à subida do mar. A maioria das 25 megacidades existentes no mundo — metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes — situam-se nas faixas costeiras e em países em desenvolvimento.

No ano passado, discursando nas Nações Unidas, o primeiro-ministro do Tuvalu, Saufatu Sapo’aga, afirmou que a ameaça do aquecimento global não difere muito de “uma lenta e traiçoeira forma de terrorismo”. Fátima Veiga não vai tão longe, mas alerta para as consequências, a longo prazo, das alterações climáticas: “Provocarão migrações em massa, problemas decorrentes do acesso aos recursos hídricos e ainda problemas em matéria de gestão dos recursos marinhos e dos recursos naturais. Tudo isso poderá ser fonte de tensão, crise e perturbação entre países. E sendo assim, poderá também constituir um factor de ameaça à estabilidade e à paz no mundo.”

Afectado por uma seca profunda há várias décadas, o arquipélago de Cabo Verde é a prova de como o apetite devorador dos oceanos não ameaça somente as ilhas do Pacífico, do Índico ou das Caraíbas. A erosão da zona costeira é uma realidade que tem vindo a agravar-se graças à intervenção humana. “Temos um ‘boom’ da construção muito forte e as pessoas vão às praias apanhar areia para a construção. Isso provoca não só a erosão como também a salinização de terrenos que eram votados à agricultura”, afirmou ao “Expresso” Fátima Veiga, embaixadora cabo-verdiana nas Nações Unidas.

Como em muitos outros países com recursos e configuração geográfica limitados, em Cabo Verde a pobreza é um aspecto transversal a esta luta, estando na origem de atentados ambientais. “Desde a independência, levamos a cabo uma campanha de arborização, mas, infelizmente, porque as populações necessitam de lenha para a confecção dos alimentos, muitas dessas matas foram destruídas”, refere a diplomata. “A nossa luta prende-se com a mudança de mentalidades e com a criação de condições para o desenvolvimento das populações”, acrescentou.

Nos corredores da ONU, a embaixadora cabo-verdiana é uma espécie de porta-voz da vulnerabilidade das pequenas ilhas perante a crescente agressividade da natureza. Fátima Veiga é vice-presidente da Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS), uma coligação de 43 ilhas — tão heterogéneas quanto Cuba, Vanuatu ou Singapura — que tenta sensibilizar a comunidade internacional para as suas vulnerabilidades.

A outra parte do combate é travada internamente, pelos governos, no sentido de adaptar a vida das populações às novas circunstâncias. “Em Cabo Verde, estamos a pôr em prática uma política nacional de promoção das energias renováveis. Temos um estudo — Estratégia para as Energias Renováveis — que prevê a elaboração de um atlas eólico para todas as ilhas, a aquisição de equipamento e formação de pessoas nessa área», explica a embaixadora. “Há toda uma série de medidas destinadas a diminuir o recurso às fontes fósseis para produção de energia e a aumentar o recurso a certas fontes de energia renováveis.”

Artigo publicado na revista Única do “Expresso”, a 17 de fevereiro de 2007