Três anos depois do início da Primavera Árabe, os países onde começaram a soprar ventos de mudança pouco têm a celebrar. Na Tunísia, Egito, Líbia, Iémen, Bahrain e Síria as transições revelaram-se mais difíceis do que o derrube dos ditadores ou, noutros casos, a luta pela democracia tornou-se um braço de ferro sangrento

TUNÍSIA

O FAROL DA MUDANÇA

Ficou conhecida como a Revolução de Jasmim (a flor nacional), embora nem todos os tunisinos apreciem a designação. A verdade é que o seu bálsamo contagiou outros povos árabes que se sentiram tentados a imitar os tunisinos que em 28 dias de protestos acabaram com um regime de 23 anos. O ditador Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita a 14 de janeiro de 2011, mas três anos passados a transição política continua a marcar passo. As primeiras eleições “livres e democráticas” — a 23 de outubro de 2011, para a Assembleia Constituinte — ditaram a vitória do Ennahda (partido islamita moderado) que, na falta de uma maioria confortável, estendeu a mão a duas formações políticas laicas, de esquerda: o Congresso para a República e o Partido Ettakatol. Para a presidência do país, a Assembleia elegeu um médico e ativista dos Direitos Humanos — Moncef Marzouki, que na juventude viajara até à Índia para estudar a filosofia de resistência pacífica do Mahatma Gandhi. Porém, a falta de progressos a nível económico — o investimento estrangeiro e os turistas tardam a regressar — e o braço de ferro na Assembleia Constituinte sobre o peso da religião na futura Constituição desgastaram a troika no Governo. A situação agravou-se durante 2013 com o assassínio de dois importantes líderes da oposição laica — Chokri Belaid, em fevereiro, e Mohamed Brahmi, em julho —, factos que mergulharam o país num impasse político. No passado dia 9, o Governo concordou em entregar o poder a um novo Executivo, independente, formado por tecnocratas, e demitiu-se. Este desbloqueio político voltou a lançar a Tunísia no caminho da construção democrática, mas já não foi a tempo de viabilizar a aprovação da nova Constituição. Prevista para ser anunciada a 14 de janeiro de 2014 — dia do terceiro aniversário da revolução —, continua a ser votada, por estes dias, artigo a artigo. Não sendo um exemplo de uma revolução pacífica — uma comissão independente apurou que 338 pessoas foram mortas, 66% baleadas —, a Tunísia continua a ser o farol da Primavera Árabe. A transição avança a ritmo lento, mas tem prevalecido o diálogo, uma propensão para o consenso e, apesar de tudo, uma certa aversão à violência. E as Forças Armadas têm-se mostrado equidistantes.

O VENDEDOR AMBULANTE QUE DERRUBOU UM DITADOR

Mohamed Bouazizi foi o tunisino que catalisou todo o movimento da Primavera Árabe. A 17 de dezembro de 2010, este vendedor ambulante de 26 anos regou-se com gasolina e ateou o fogo ao corpo em frente à casa do governador da cidade de Sidi Bouzid. Protestava contra a apreensão da sua banca de frutas e vegetais pela polícia. Com queimaduras em 90% do corpo, sobreviveu ao seu ato desesperado e foi internado num hospital de Ben Arous, onde, a 28 de dezembro, recebeu a visita do Presidente Ben Ali, líder máximo do regime contra o qual se revoltara. Morreria a 4 de janeiro de 2011. Nesse ano, foi-lhe atribuído, a título póstumo, o Prémio Sakharov, pelo contributo para as “mudanças históricas no mundo árabe”. O Governo tunisino homenageou “o mártir da revolução da dignidade” estampando o seu rosto num selo de correio (em cima). Em Sidi Bouzid há uma avenida de 4 km com o seu nome.

EGITO

A FORÇA DOS MILITARES

Hosni Mubarak saiu de cena a 11 de fevereiro de 2011, mas talvez só ano e meio depois muitos egípcios tenham percebido a ironia em que a sua revolução se tinha tornado. Em junho de 2012, a segunda volta das presidenciais foi disputada entre o candidato da Irmandade Muçulmana (Mohamed Morsi, que venceu) e o do antigo regime (Ahmed Shafik, que obteve 48%). Quem representava os jovens revolucionários que, durante 18 dias a fio, não arredaram pé da Praça Tahrir até que Mubarak se fosse? A Irmandade colheu frutos da sua organização, da legitimidade angariada após anos de luta na clandestinidade e por ter sobrevivido à repressão do regime. Sem surpresa, os islamitas venceram as três consultas populares da era pós-Mubarak: legislativas, presidenciais e referendo constitucional. Eleito democraticamente, Mohamed Morsi não viria, porém, a comportar-se como tal. A 22 de novembro de 2012 aprovou uma declaração constitucional que o colocou acima da lei e dos tribunais. Dotou-se de poderes como nunca antes Mubarak tinha feito e, com isso, ditou a sua sentença de morte (política). A 3 de julho de 2013, os militares afastaram Morsi, após, nas ruas, um abaixo-assinado pedindo a sua demissão (campanha “Tamarud”) ter sido assinado por mais de 22 milhões de pessoas — Morsi tinha sido eleito por ‘apenas’ 13 milhões. Para quem assinou o documento, o golpe militar tinha, pois, base democrática. Os apoiantes da Irmandade não se ficaram e, nas ruas, ao estilo de um ‘verão quente’, a violência fez jorrar ainda mais sangue do que durante a revolta anti-Mubarak (que fez 846 mortos). Já este mês os egípcios aprovaram uma nova Constituição. Seguir-se-á uma nova ronda de eleições — a segunda vida da revolução. Até lá, os militares serão o principal poder político. E a mais pequena dissidência não será tolerada: Morsi está detido, a Irmandade Muçulmana foi declarada organização terrorista e ativistas laicos que impulsionaram a revolução de 2011 — como Ahmed Maher, fundador do Movimento 6 de Abril — estão presos. Nem no tempo de Mubarak.

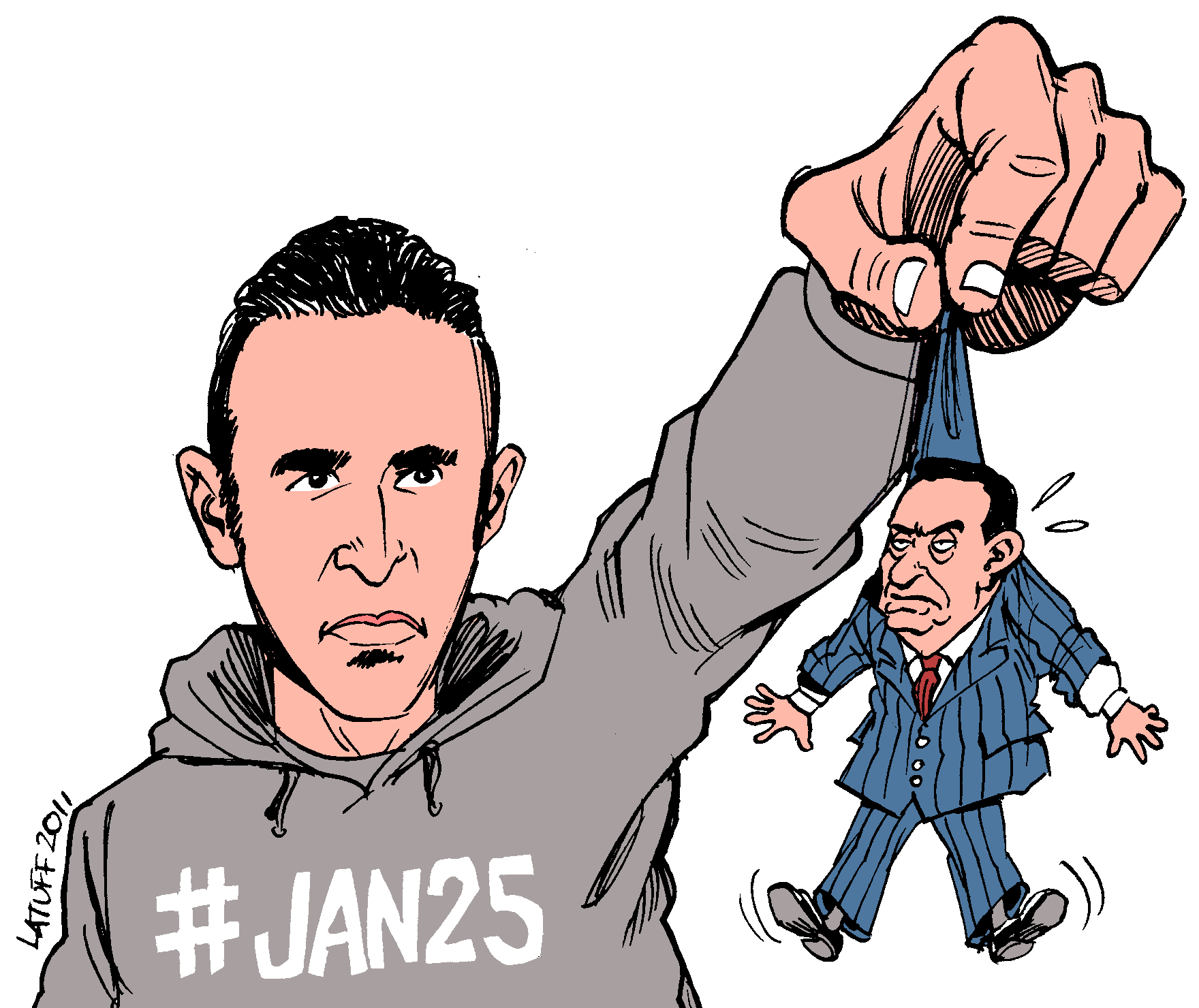

O CIBERNAUTA QUE EMOCIONOU O PAÍS

E MOBILIZOU O FACEBOOK

Khaled Said (o jovem retratado na ilustração) adorava computadores e passava longas horas num cibercafé da cidade de Alexandria, onde vivia com a mãe. A 6 de junho de 2010, dois agentes da polícia de Sidi Gaber irromperam pelo café e arrastaram-no para a rua, onde o espancaram até à morte. Khaled, de 28 anos, provocara a fúria da polícia ao publicar, no YouTube, um vídeo que mostrava vários polícias a distribuírem entre si o produto de uma apreensão de haxixe. A foto do seu rosto desfigurado — tirada na morgue, por um irmão, com o seu telemóvel — tornou-se viral na internet. A 19 de julho de 2010, foi criada, no Facebook, a página “Todos Somos Khaled Said”, para denunciar casos de tortura e “a brutalidade da polícia egípcia” em geral. Neste mural foi convocada a primeira grande manifestação antirregime, que saiu às ruas a 25 de janeiro de 2011. ILUSTRAÇÃO DE CARLOS LATUFF / WIKIMEDIA COMMONS

LÍBIA

O REINADO DAS MILÍCIAS

A revolta na Líbia introduziu uma dinâmica nova na Primavera Árabe: afinal, a rapidez com que caíram ditadores na Tunísia e no Egito era ‘boa demais para ser verdade’. Os líbios tinham agendado o “Dia da Ira” para 17 de fevereiro de 2011, mas o descontentamento popular explodiu dois dias antes, após a prisão de um conhecido advogado, em Bengasi. As forças leais a Muammar Kadhafi — guia da Revolução desde 1969 — tentaram conter os protestos desde a primeira hora. Mas a repressão não evitou o contágio da rebelião a outras grandes cidades. Os ataques contra civis e a suspeita de “crimes contra a humanidade” levaram o Conselho de Segurança da ONU a aprovar, a 17 de março de 2011, a criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia para proteger as populações. No mesmo dia, a NATO começou a bombardear posições do regime. Kadhafi já tinha perdido muito território, mas vendeu cara a derrota: foi apanhado (e executado) apenas a 20 de outubro de 2011, quando muitos líbios já tinham pago com a vida o preço da rebelião — o número de vítimas oscila entre os 2500 e os 25 mil. Oficialmente, o fim da guerra civil foi declarado a 23 de outubro de 2011. No poder, Kadhafi foi hábil a tecer uma teia de lealdades tribais para forjar uma unidade nacional, que ele corporizava. Após o seu desaparecimento, reavivaram-se sensibilidades num país historicamente dividido em três grandes regiões. O novo poder central tem-se revelado fraco perante o poder das milícias (rivais entre si) que se têm recusado a entregar as armas sem que a sua participação na “libertação” do país se traduza em ganhos políticos. Em três anos, a Líbia foi capaz de organizar eleições para o Parlamento — a 7 de julho de 2012, ganhas por uma aliança de tendência liberal composta por 58 partidos — e de recuperar os níveis de produção de petróleo anteriores à revolução. Persiste a insegurança e um baixo nível de insurgência que, ocasionalmente, explode de forma preocupante — como a 11 de setembro de 2012, quando o consulado dos EUA em Bengasi foi atacado e o embaixador assassinado.

O ADVOGADO QUE DEFENDEU OS PRESOS

E ACABOU NA PRISÃO

Fathi Terbil é um advogado e ativista que, em 1996, após o massacre de cerca de 1200 amotinados na prisão de Abu Salim, aceitou representar famílias das vítimas. Tornou-se persona non grata para o regime que, a 15 de fevereiro de 2011, o mandou prender pela sétima vez. A notícia correu depressa e, no mesmo dia, centenas de pessoas reuniram-se em frente à sede da polícia de Bengasi para exigir a sua libertação. Fathi voltou a ver a luz do sol no dia seguinte, mas os protestos não mais pararam na segunda cidade líbia, que se tornaria o berço da revolução. Nesse ano, Fathi recebeu o Prémio Ludovic-Trarieux, atribuído a um advogado que se tenha destacado na defesa dos Direitos Humanos — em 1985, foi dado a Mandela. Hoje, com 43 anos, Fathi é ministro da Juventude e Desporto do Governo Interino. [Fathi Terbil foi escolhido pela revista “Time” (na imagem) como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2011.]

IÉMEN

A COSMÉTICA DO REGIME

Na Tunísia e no Egito, os ditadores demoraram dias a cair. No Iémen, Ali Abdullah Saleh combateu, durante meses, os protestos pró-democracia iniciados a 27 de janeiro de 2011, resistiu às deserções no Governo e nas Forças Armadas, sobreviveu a um atentado à bomba que o atirou para um hospital na Arábia Saudita e ignorou a atribuição do Nobel da Paz a uma voz crítica do seu regime. A 23 de novembro de 2011, disse finalmente que sim e cedeu o poder, após garantir imunidade total — durante a revolução, morreram mais de 2000 pessoas. A 27 de fevereiro de 2012, Saleh marcou presença na tomada de posse do sucessor, o seu vice-presidente, Abd Rabbuh Mansur al-Hadi — candidato único às presidenciais, onde obteve 99,80% de aprovação. Na cerimónia, Saleh entregou-lhe uma bandeira do país — e também um conjunto de problemas que têm contribuído para a afirmação do Iémen como um dos países mais pobres do mundo. Por um lado, o Iémen alberga um dos braços mais ativos da Al-Qaeda. Saleh abriu os céus iemenitas aos drones dos EUA e, com isso, tornou-se um importante aliado na luta antiterrorismo. Por outro lado, dada a natureza tribal do país — norte e sul estão unificados apenas desde 1990 —, o ativismo de vários grupos secessionistas coloca o país, com frequência, à beira da guerra civil. Lançada em março de 2013, a Conferência para o Diálogo Nacional no Iémen continua reunida sem conclusões, apesar de o Iémen ter previstas eleições gerais para este ano. O país está entregue a um governo de unidade nacional, chefiado por Mohammed Basindawaust, um dissidente do regime anterior que a 31 de agosto de 2013 escapou a uma tentativa de assassínio — situação que também o ex-ditador conhece e, pelos vistos, quer que o povo não o esqueça. No ano passado, Saleh inaugurou um museu em Sana sobre os seus 33 anos de poder. Entre os objetos expostos estão as calças queimadas que vestia quando tentaram matá-lo e estilhaços retirados do seu corpo.

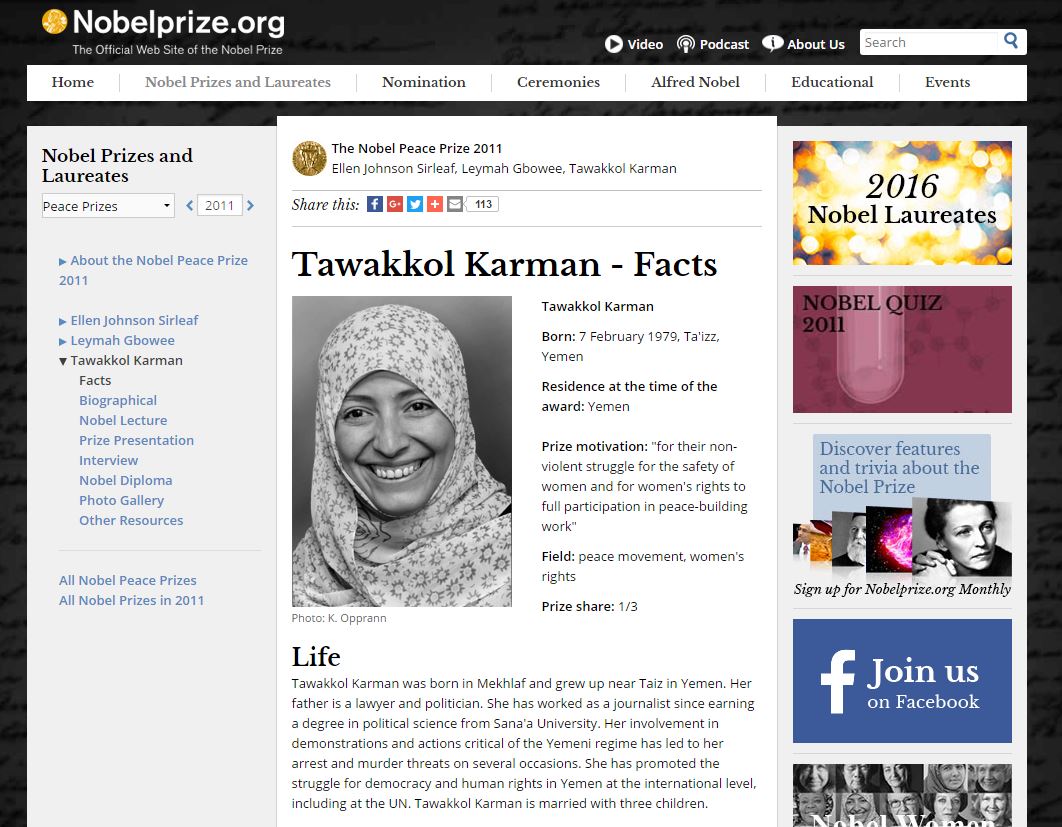

A JORNALISTA QUE VENCEU O REGIME

Os iemenitas chamam-lhe “a mãe da revolução”. Tawakkol Karman deu nas vistas em 2005 quando, aos 26 anos, fundou a Jornalistas Femininas Sem Correntes (WJWC, em inglês). No ano seguinte, a organização iniciou um serviço de mensagens instantâneas para telemóveis, com notícias sobre direitos humanos. Tornou-se tão popular que o Governo o encerrou. A WJWC não baixou os braços e começou a publicar relatórios anuais sobre a liberdade de imprensa no Iémen. Aos poucos, as denúncias começaram a extrapolar o âmbito dos media e a visar também casos de corrupção. A 15 de janeiro de 2011, Tawakkol organizou uma jornada de solidariedade para com a revolução tunisina. Manifestações anteriores já a tinham levado, várias vezes, à prisão e a viver sob ameaças de morte. Em 2011, ganhou o Nobel da Paz.

BAHRAIN

A REVOLUÇÃO IMPOSSÍVEL

Os protestos no Bahrain arrancaram condenados à nascença. Contrariamente às revoltas árabes no Norte de África, esta rebelião mexia com grandes interesses geopolíticos do Médio Oriente. A maioria da população do Bahrain — uma das seis petromonarquias ribeirinhas do Golfo Pérsico — é de confissão xiita; porém, o poder reinante — a família Al-Khalifa — é sunita. Fora de portas, esta rivalidade é protagonizada por dois gigantes: a Arábia Saudita, sunita, e o Irão, xiita, separados apenas pelo Golfo Pérsico. O sucesso de uma revolta xiita na Península Arábica causa calafrios ao regime saudita (a braços com uma minoria xiita problemática). Por isso, foi sem surpresa que, mal o rei Hamad bin Isa Al Khalifa pediu ajuda aos vizinhos para conter os protestos que se faziam ouvir desde 14 de fevereiro de 2011 — exigindo mais reconhecimento político para os xiitas —, cerca de 1000 militares sauditas (e 500 dos Emirados Árabes Unidos) tenham entrado no Bahrain. A repressão que se seguiu não poupou ativistas, blogueres, médicos — condenados por prestar assistência a vozes críticas do regime —, nem mesmo o património. A 18 de março de 2011, as autoridades mandaram derrubar a estátua do centro da Praça da Pérola, em Manama, que fora o palco dos protestos. A praça foi cimentada e é hoje um cruzamento da capital como outro qualquer. Uma Comissão de Inquérito Independente, ordenada pelo monarca do Bahrain e composta por personalidades independentes estrangeiras, apurou que o regime recorreu a tortura sistemática e a outras formas de abusos físicos e psicológicos contra os manifestantes. A Comissão também refutou as acusações feitas pelo regime de que os protestos foram instigados pelo Irão. A revolução no Bahrain desapareceu do noticiário internacional, mas, na internet, o sítio do Centro para os Direitos Humanos do Bahrain não para de noticiar casos de cidadãos que são presos e condenados após fazerem uso da liberdade de expressão. Só em 2013 foi o que aconteceu com 651 cidadãos, rotulados de ameaças à segurança por terem participado nos protestos.

A ATIVISTA QUE FEZ A REVOLUÇÃO A PARTIR DO TWITTER

“Quando estamos acorrentados, vivendo sem dignidade ou sem direitos e curvando-nos perante ditadores criminosos, o primeiro passo a dar é esquecer os medos e perceber que temos o direito… de nos zangarmos.” Esta é a mensagem de apresentação de Zainab al-Khawaja no Twitter — onde é @angryarabiya (“a árabe zangada”) —, a arma que mais usou para divulgar os protestos pró-democracia no Bahrain. Nascida em 1983, Zainab herdou os genes do ativismo do pai, Abdulhadi Abdulla Hubail al-Khawaja, fundador do Centro para os Direitos Humanos do Bahrain, que cumpre uma pena de prisão perpétua por participação em manifestações antirregime. Zainab também já foi detida várias vezes. Inseparável do Blackberry, tanto alinha em protestos coletivos como se senta sozinha no meio de uma autoestrada.

SÍRIA

A GUERRA INTERMINÁVEL

No início de 2014, as Nações Unidas anunciaram que iam parar de atualizar o número de mortos na Síria. A contabilidade oficial ficou nos “mais de 100 mil mortos”, uma catástrofe a que se soma o facto de um terço dos sírios ter fugido de casa — dois milhões refugiaram-se noutros países e cinco milhões são deslocados internos. “A Síria é a grande tragédia deste século”, disse António Guterres, alto comissário da ONU para os Refugiados. A contestação a Bashar al-Assad começou a 15 de março de 2011 com o mesmo espírito das revoluções em Tunis ou no Cairo. Porém, a sua fase primaveril durou pouco tempo. O Presidente sírio não hesitou em recorrer às armas para reprimir a oposição e, valendo-se da sua superioridade aérea, tem conseguido garantir a sobrevivência do seu regime, alauita — etnia minoritária entre os sírios e de inspiração xiita (o que lhe tem valido o apoio do Irão). Beneficiando do interesse da Rússia — que tem em Tartus a sua única base naval nos mares quentes —, Damasco nunca foi condenado no Conselho de Segurança da ONU: Moscovo ameaça usar o direito de veto. No terreno, há muito que a guerra deixou de ser um confronto entre forças leais ao regime e o Exército Livre da Síria, o grupo rebelde que angariou apoio ocidental. A presença de grupos jihadistas, alguns fiéis à Al-Qaida, que se combatem uns aos outros, quase torna Assad “um mal menor”. Hoje, a Síria é uma manta de retalhos com pedaços do território controlados pelo regime, outros pelos rebeldes, outros por jihadistas e outros nas mãos da minoria curda, que ainda esta semana declarou a autonomia de uma região do norte. Vizinho da Síria, o Iraque, que tem índices de mortalidade semelhantes aos do tempo da guerra, é um exportador de instabilidade. E o Líbano, onde a classe política se divide entre os pró-Síria e os anti-Síria, tem visto aumentar os ataques suicidas. Atento, Israel já fez vários bombardeamentos dentro da Síria para impedir que material perigoso chegasse ao seu inimigo — e aliado de Assad — Hezbollah (xiita libanês). No caos da Síria, tudo é possível.

A CRIANÇA QUE FOI COM OS PAIS À ‘MANIF’

E NUNCA MAIS VOLTOU

A gozar o fim de semana, a família de Hamza Ali Al-Khateeb, de 13 anos (na ilustração a perseguir Bashar al-Assad), destinou aquela sexta-feira, 29 de abril de 2011, para participar num protesto em Jizah, na província de Daraa. Havia semanas que os ânimos estavam exaltados, após 15 crianças terem sido presas por escreverem nas paredes da escola o slogan que, na televisão, ouviam gritar em vários países árabes: “O povo quer a queda do regime.” Em Jizah, Hamza sumiu-se no caos gerado pela repressão da polícia. A 25 de maio, o cadáver foi devolvido à família, com marcas de queimadura, ferimentos de bala e os órgãos genitais decepados. As imagens do corpo e os indícios de tortura levaram muitos sírios a suspeitar dos serviços secretos. Os protestos continuaram e, além do “Dia da Ira” (às sextas-feiras), os sírios passaram a assinalar, aos sábados, o Dia de Hamza. ILUSTRAÇÃO DE CARLOS LATUFF / WIKIMEDIA COMMONS

(Legenda do mapa: A preto, Tunísia, Líbia, Egito e Iémen, onde os protestos derrubaram os líderes. A vermelho, a Síria, onde aos protestos sucedeu a guerra. A azul, o Bahrain, com manifestações reprimidas com ajuda externa)

Artigo publicado na Revista do “Expresso”, a 25 de janeiro de 2014