Habituado a viver sob tensão, Israel reconhece passar, atualmente, por uma situação de incerteza junto às suas fronteiras. O “Expresso” visitou três e constatou que, apesar de o Daesh estar às portas, é o Irão que mais causa preocupação. Reportagem em Israel

Quando olham para o mapa do país, as autoridades de Israel, em vez de Estados, tendem a analisar a vizinhança mais na perspetiva das ameaças. E são muitas. Estamos em Jerusalém, no edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Ariel Shafransky, diretor do departamento para o Médio Oriente, distribui um mapa de Israel pelos cinco jornalistas portugueses que o visitam. “Quando Israel acorda de manhã e olha pela janela, o que vê em termos estratégicos?”

A noroeste, no Líbano, está o Hezbollah. No território palestiniano da Faixa de Gaza, estão o Governo do Hamas, a Jihad Islâmica Palestiniana (“apoiada e financiada pelo Irão [xiita], apesar de ser uma organização sunita”) e “elementos da jihad global reunidos em pequenos grupos”. A ocidente, o Sinai egípcio é um porto de abrigo de grupos jiadistas. Quanto à fronteira com a Síria, é controlada, a norte, pelo Governo de Bashar al-Assad, ao centro pela oposição armada e a sul por um pequeno grupo local associado ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh). “E temos uma longa fronteira com a Jordânia que está… sossegada. Graças a Deus!”

Com o Daesh a apenas 100 km para leste do território israelita, pode causar estranheza o facto de esta organização extremista ou as suas sucursais — que atacou em Paris a 13 de novembro (129 mortos), afrontou a Rússia abatendo um avião comercial sobre o Sinai (224 mortos) e, inclusive, já visou o Hezbollah no atentado do Líbano de 12 de novembro (43 mortos) — nunca tenha virado as armas diretamente para Israel.

Tudo cai aos bocados

A verdade é que, para vários diplomatas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e investigadores do Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS), de Telavive, a maior ameaça a Israel está a mais de 1500 km de distância. “Por muito grande que uma ameaça como o Daesh seja, contígua à nossa fronteira”, diz Ariel Shafransky, “se tivesse de elaborar uma lista, em primeiro colocaria o Irão, depois o Hezbollah, o Hamas e, só depois, o Daesh e a jihad global.”

Ainda Abu Bakr al-Baghdadi não tinha declarado o ‘califado’ (o que viria a acontecer a 30 de junho de 2014) e já interesses de judeus eram visados pelo terrorismo internacional. São exemplos o ataque ao supermercado kosher em Paris (dois dias após o atentado contra o “Charlie Hebdo” em janeiro de 2014), contra o Museu Judaico de Bruxelas, a 24 de maio de 2014, ou contra uma escola judaica em Toulouse, a 19 de março de 2012.

“A situação em Israel é extremamente complexa, não tanto por razões internas, mas pelo que se está a passar na região”, diz Emanuel Nahshon, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. “Vivemos numa agitação e incerteza como nunca antes, uma situação desconhecida e imprevisível, com mudanças dramáticas a um ritmo diário. Parece o fim da I Guerra Mundial: o Império Otomano acabou e há o caos. Os Estados estão a desintegrar-se. Já não há Iraque, Síria nem Líbia. Está tudo a cair aos bocados, com consequências dramáticas para todos. Mas Israel está a tentar manter-se de fora.”

GAZA — Ao alcance dos rockets do Hamas

Na localidade israelita mais próxima da Faixa de Gaza, Netiv HaAsara, 800 pessoas vivem com o coração nas mãos

Na aldeia de Netiv HaAsara, há uma parede que funciona como exposição permanente. Fragmentos de mísseis lançados pelo Hamas da Faixa de Gaza revelam ao visitante o perigo a que está exposta aquela localidade israelita, a mais próxima do território palestiniano.

Um dos foguetes parece ser mais sofisticado. “Foi lançado por Israel… Fazia parte do sistema antimíssil [Cúpula de Ferro]”, explica Hila Fenlon, uma agricultora de 38 anos. Netiv Ha’asara está na encruzilhada: apanha com mísseis do Hamas e, involuntariamente, com foguetes de interceção lançados por Israel para defender a população mas que explodem sobre a aldeia.

Nesta aldeia, que funciona como cooperativa agrícola (moshav), vivem 800 pessoas. Muitas, como Hila, que produz sementes que exporta para todo o mundo, tinham sido colonos na Península do Sinai — território egípcio ocupado por Israel em 1967 e devolvido em 1982 na sequência do tratado de 1979.

O primeiro rocket caiu em Netiv HaAsara em 2000, ainda Israel tinha tropas e colonos em Gaza. Até ao momento, foram mortos três habitantes. A possibilidade de haver mortos é maior em cidades grandes como Sderot ou Ashkelon, ainda que mais afastadas do território controlado pelo Hamas e onde Israel, nos últimos sete anos, realizou três grandes operações militares.

“Nominalmente, o Hamas governa a Faixa de Gaza, mas ao mesmo tempo está disposto a permitir a existência de grupos mais extremistas desde que não desafiem a sua autoridade em termos religiosos”, explica o diplomata Ariel Shafransky.

Moradores têm APP no telemóvel que apita quando um rocket vem

Além do Hamas, estão presentes a Jihad Islâmica Palestiniana (PIJ) e pequenos grupos com uma agenda jiadista global, à semelhança da Al-Qaeda e do Daesh. “O Hamas foi, originalmente, estabelecido como um ramo da Irmandade Muçulmana”, explica Shafransky. “A PIJ é um movimento jiadista e as outras organizações mais pequenas servem a jihad global. Todos se comportam-se segundo o lema ‘vive e deixa viver’. Não é uma convivência fácil, há fricções que podem transbordar para Israel.”

Muitos habitantes de Netiv HaAsara têm instalada no telemóvel uma aplicação que alerta, em tempo real, para o disparo de foguetes vindos de Gaza. A app também disponibiliza um chat para saberem notícias de familiares e amigos que vivam ao alcance dos mísseis do Hamas. Junto à Faixa de Gaza, vive-se com o coração nas mãos.

LÍBANO — Uma ameaça contínua chamada Hezbollah

O perigo que a milícia xiita significa não se fica pelo Líbano. O Hezbollah ameaça também a partir da Síria

Espraiada ao longo de 79 km, a fronteira entre Israel e Líbano é chamada “linha azul”. Mas atendendo à conflitualidade frequente teria sido mais lógico um tom mais negro. “O Hezbollah está espalhado ao longo de toda a fronteira norte de Israel”, diz Ariel Shafransky, diretor do Departamento para o Médio Oriente do MNE. “Tem um arsenal de milhares de foguetes de diferentes tamanhos, alcances e precisões, capazes de atingir quase todo o território israelita.”

Na guerra de 2006, mísseis disparados pelo Hezbollah chegaram a Haifa. “Foi terrível. Mas agora têm mísseis mais precisos e destruidores. É um grande problema de segurança para Israel”, diz Samuel Ravel, vice-diretor da Divisão para a Europa do MNE.

A preocupação israelita em relação ao Hezbollah não se confina à fronteira com o Líbano. Israel estima que a milícia xiita tenha à volta de 5000 homens na Síria, em forte cooperação com o Irão em defesa do regime de Assad. Nos últimos três anos e meio sofreram mais de 1200 baixas.

“O interesse de Israel está mais relacionado com o Hezbollah do que com a Síria, que é um pântano que tentamos manter à distância, até agora com sucesso”, diz Shafransky. “É importante para Israel que nenhum equipamento russo vá parar às mãos do Hezbollah no Líbano. E também que a Rússia não permita que Irão e Hezbollah reforcem a sua presença nas áreas junto à nossa fronteira, para que o conflito não transborde para o nosso lado.”

100.000 mísseis é a estimativa que Israel faz em relação ao arsenal do Hezbollah. O número é aproximado, mas a origem é exata: o Irão, que fornece treino, dinheiro e material

Israel já revelou tolerância zero em relação a presenças suspeitas nos Golã. A 18 de janeiro de 2015, bombardeou a parte síria do planalto, matando um general iraniano e seis membros do Hezbollah.

Igualmente, por várias vezes, já atingiu veículos suspeitos de transportarem armas para o Hezbollah, dentro de território sírio. “Ao bombardear armamento sofisticado que está a ser transportado para o Hezbollah não quer dizer que Israel se queira envolver na guerra”, explica Benedetta Berti, do INSS. “Israel atua no pressuposto de que tanto o Hezbollah como os sírios estão demasiado ocupados para responderem à altura. Para mim, é um cálculo perigoso. Israel e Hezbollah estão muito contidos, mas é brincar com o fogo e arriscar uma escalada involuntária.”

Paramos num miradouro sobranceiro à aldeia israelita de Metula para observar o Líbano. Na paisagem verdejante, nada distingue as terras israelitas das libanesas. Ainda assim, um grupo de turistas brasileiros, previsivelmente judeus, insiste com o guia: “O que é nosso e o que é deles?”

GOLÃ — Balcão com vista para a guerra na Síria

Desde o estratégico planalto dos Golã, Israel tem vista privilegiada para o conflito sírio. Mas não quer ser beligerante

“Se tivermos sorte, ainda poderemos ver um caça russo a entrar em Israel, mas não a ser abatido…” Estamos nos Montes Golã, e Oren Rozenblat, quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, usa a ironia para, por um lado, aludir à proximidade geográfica com a guerra na Síria e, por outro, afirmar que Israel é um aliado fiável. (A Turquia tinha abatido um Su-24 russo dias após outro aparelho russo ter violado espaço aéreo israelita, sem consequências.)

Estamos a 3 ou 4 km da guerra, mas não há sinais de combates — nem de tropas de Bashar al-Assad, forças rebeldes, grupos jiadistas ou mesmo caças russos. Neste território ocupado por Israel em 1967, e reclamado pela Síria, Israel tem destacada a segunda maior concentração de tropas (a maioria para participar em manobras), a seguir ao deserto do Neguev. Mas à vista desarmada, há ali mais turistas do que militares. O mais famoso é o ator Sean Penn para quem, no kibbutz Merom Golan, se prepara um almoço.

À vista desarmada, há mais turistas nos Golã do que militares

A tranquilidade que se observa nos Montes Golã — onde vivem cerca de 15 mil colonos judeus em 15 aldeias — surpreende quem tenha presente a tensão que se atribui àquela fronteira desde há décadas. Em 1974 (após a guerra do Yom Kippur), a ONU estabeleceu ali uma missão de manutenção de paz (UNDOF), com o objetivo de manter o cessar-fogo entre sírios e israelitas.

É assim no papel, mas não no terreno. Em março de 2013, 21 capacetes azuis filipinos foram raptados na zona desmilitarizada por forças rebeldes, levando ao recuo da força da ONU para dentro de território israelita… Num posto de vigia próximo do Café Annan (que, diz-se por ali, Kofi Annan, apreciou particularmente quando o visitou), dois militares ao serviço da ONU consultam um portátil e olham pelos binóculos na direção da Síria. “Deviam estar no meio, não do nosso lado”, diz Oren. Para Israel, é uma prova de como, em matéria de segurança, o país tem poucos parceiros em quem confiar.

Desde que a Rússia começou a bombardear na Síria, a 30 de setembro, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, já se encontrou com o Presidente russo, Vladimir Putin, pelo menos duas vezes. Em Israel, tem-se a perceção de que a intervenção russa, em socorro de Assad, mudou as regras do jogo. “Ainda não sabemos se para melhor ou para pior em termos de duração do conflito”, diz Benedetta Berti, investigadora no INSS. “Sabemos sim que há um interesse estratégico de Israel no sentido de não ser beligerante.”

AUTORIDADE PALESTINIANA — O crepúsculo de Abbas

A liderança palestiniana está gasta, mas tarda em escolher sucessores. Em Israel, já se discute o que fazer se a AP ruir

Há duas semanas, uma citação atribuída ao primeiro-ministro de Israel fez correr rios de tinta na imprensa. “Temos de impedir o colapso da Autoridade Palestiniana (AP), se possível. Mas ao mesmo tempo, temos de nos preparar para a eventualidade de isso acontecer”, terá dito Benjamin Netanyahu a um grupo restrito de ministros e responsáveis pela segurança do país. A dissolução da AP acarretaria para Israel pesados encargos ao nível da segurança e da administração civil das áreas controladas pela AP — ou seja, parte da Cisjordânia, já que 60% do território é controlado por Israel e em Gaza quem governa é o Hamas.

“A Fatah [partido que lidera a AP] está decadente há anos”, refere o diplomata Ariel Shafransky. “O sentimento geral, dentro e fora do movimento, é que estamos a assistir ao crepúsculo de Mahmoud Abbas [Presidente palestiniano]. Há uma luta pelo poder e uma divisão profunda sobre a direcção a seguir, não em relação a Israel mas internamente.” Em setembro, a primeira reunião em 20 anos do Conselho Nacional Palestiniano foi adiada indefinidamente.

Enquanto isso, o processo de paz não avança e a estratégia palestiniana de reconhecimento internacional é questionada. “Se eu perguntar que tipo de Estado palestiniano reconheceu o Parlamento português não será possível detalhar, porque simplesmente não existe”, diz o porta-voz do MNE, Emanuel Nahshon. “Existirá como consequência de negociações com Israel. Preocupa-nos que os palestinianos se apaixonem por este processo de reconhecimento e pensem que vai substituir a realidade. Mas, concretamente, o que significa? Nada.”

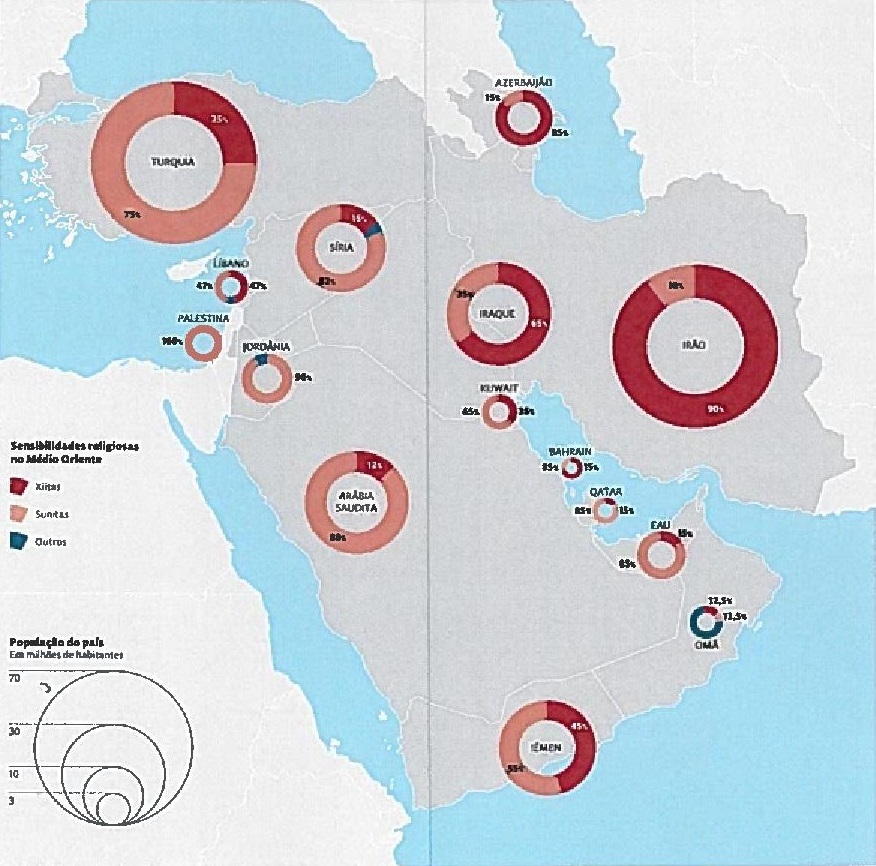

TEXTOS DE APOIO AO MAPA

HEZBOLLAH — Organização xiita, criada em 1982, o “Partido de Deus” nasceu durante a invasão israelita do Líbano, no vale de Beqaa. Financiado e armado pelo Irão, partilha com a República Islâmica a interpretação xiita do Islão. Em 2006, combateu Israel durante 34 dias. Atualmente tem 13 deputados e dois ministros (Agricultura e Reforma Administrativa) nas instituições de Beirute. É muitas vezes descrito como “um Estado dentro do Estado”

HAMAS — Despontou em 1987, na Faixa de Gaza, com a primeira “Intifada” (insurreição) contra a ocupação israelita. O “Movimento de Resistência Islâmica” (de inspiração sunita) derrotou a secular Fatah nas legislativas palestinianas de 2006, resultado que não foi reconhecido. Em 2007, tomou o poder pela força na Faixa de Gaza. Nos últimos sete anos, travou três guerras contra Israel

DAESH — Acrónimo árabe de “Estado Islâmico do Iraque e do Levante”. Corresponde ao “califado” (governo islâmico) mundial proclamado pelo iraquiano Abu Bakr al-Baghdadi, a 30 de junho de 2014. De inspiração waabita (fundamentalismo sunita), a sua afirmação beneficiou da violência sectária que se seguiu à queda de Saddam Hussein (2003), no Iraque, e da guerra civil na Síria, iniciada em 2011

AUTORIDADE PALESTINIANA — Saída dos Acordos de Oslo de 1993 — os últimos assinados entre israelitas e palestinianos —, funciona como “governo interino” até à declaração da independência do Estado da Palestina. Presidida por Mahmoud Abbas, controla uma parte da Cisjordânia: a maioria do território é controlada por Israel (colonatos e vale do Jordão) e a Faixa de Gaza está nas mãos do Hamas

ACORDO NUCLEAR SÓ É BOM PARA O IRÃO

Investigadora israelita realça fragilidades do acordo nuclear e alerta: “O Irão vai testar a comunidade internacional”

É início da tarde de uma terça-feira e, no Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS), em Telavive, uma sala lotada impressiona quem passe no corredor. “É uma conferência sobre o Irão”, explica Oren Rozenblat, do gabinete do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel. “Os europeus acham que os israelitas dizem que estão preocupados com o Irão, mas na verdade não estão. Basta olhar para esta sala e tirar conclusões…”

Traumatizado por Mahmoud Ahmadinejad — o Presidente iraniano que, em 2005, disse que Israel devia ser “varrido do mapa” —, Israel é dos países que mais brama contra o acordo nuclear, assinado em Genebra, a 14 de julho passado. “É um acordo problemático, pelas suas fraquezas e falhas”, diz Emily Landau, que dirige o Programa de Segurança Regional e Controlo de Armas do INSS. “Não assegura a contenção do Irão.”

O sistema de verificação é uma das fraquezas. As instalações nucleares iranianas estão a ser inspecionadas, mas há sítios militares sob suspeita que Teerão não deixa que sejam vistoriados — como o complexo de Parchin, no norte.

“Há informações de serviços secretos nas mãos da Agência Internacional de Energia Atómica sobre atividades ali desenvolvidas”, diz a investigadora. A Agência tem um mandato para ir ao local, mas o Irão não colabora. “No verão, houve uma inspeção a Parchin. Enquanto os iranianos recolhiam amostras do solo, os inspetores estavam do lado de fora do complexo a vigiar com câmaras…”

Violações “insignificantes”

Emily Landau defende que, em nome de um processo de intenções ocidental de que dentro de 10 ou 15 anos (a validade do acordo) talvez o Irão seja mais moderado, a comunidade internacional vai fechar os olhos às ilegalidades de Teerão. “Não vai haver vontade política para denunciar violações ao acordo. O impulso vai ser dizer que não são significativas.”

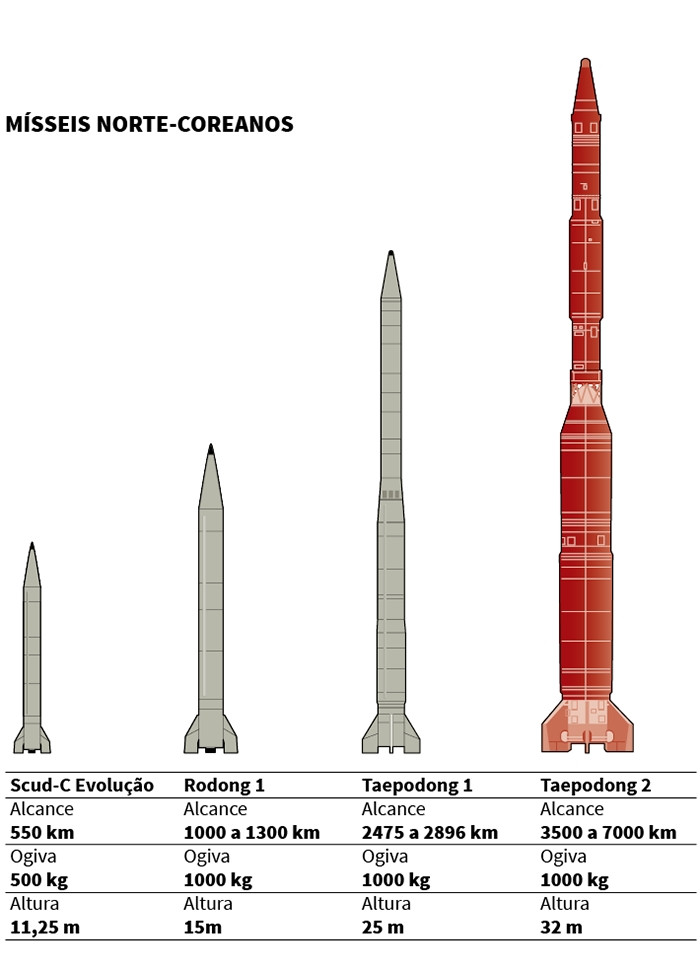

Foi o que aconteceu em outubro após o Irão testar um míssil balístico (que pode transportar ogivas nucleares). “Os americanos disseram: ‘sim, viola a resolução do Conselho de Segurança, mas não o acordo nuclear’. É ridículo.” Para Telavive, a não inclusão do programa de mísseis balísticos do Irão é uma falha grave do acordo.

Este fim de semana, está previsto o levantamento formal de sanções ao Irão por parte de EUA e da União Europeia. “Este foi um bom acordo para o Irão”, conclui a israelita. “Sente-se forte e, por isso, sem razões para ser mais moderado para com os EUA. A inimizade com os EUA e Israel é uma forte componente deste regime. O Irão vai testar a comunidade internacional.”

O “Expresso” viajou a convite da Embaixada de Israel em Portugal

(Foto: Jovens militares israelitas, nos Montes Golã MARGARIDA MOTA)

Artigo publicado no “Expresso”, a 16 de janeiro de 2016