Périplo do Presidente Donald Trump pelo Médio Oriente e pela Europa põe a nu os dilemas geopolíticos dos Estados Unidos

Ao longo de uma semana Donald Trump passou pelo equivalente ao que os instruendos aprendem na recruta: um percurso de obstáculos através do chamado campo de infiltração com valas, saltos, arame farpado e fogo real. Sobreviveu à provação mas sabe que vai ter de a repetir não tarda.

Ao contrário de antecessores como Obama, Carter, Nixon ou Truman, cujas primeiras viagens foram ao México, Canadá ou a países europeus (o que era relevante no tempo da Guerra Fria), Trump optou pelos sauditas, aliados estratégicos mas rivais económicos, capazes de fazer implodir as cotações do petróleo em defesa dos seus interesses como em 2014/15. Prosseguiu com um exercício de equilíbrio no arame entre judeus e palestinianos. Continuou com uma passagem-relâmpago pelo Vaticano, onde o Papa diz e faz o oposto do Presidente dos EUA em quase tudo. Passou pelos aliados da NATO, para os quais olhou menos como um aliado e mais como um cobrador de impostos, exigindo aos parceiros europeus os retroativos de anos abaixo do investimento de 2% do PIB na defesa. E concluirá hoje com uma passagem pela cimeira do G7 na Sicília.

110 mil milhões de armas

Com os sauditas a relação é ambivalente. Os EUA precisam do gigante saudita para contrabalançar o poder crescente do Irão que, beneficiando da implosão do Iraque e da Síria, estende influência de Teerão a Mossul, Damasco e Tripoli. Daí a substancial venda de armas anunciada por ocasião da visita à Arábia Saudita no valor de 110 mil milhões de dólares (98 mil milhões de euros).

Mas se o reino saudita só sobrevive com a ajuda militar norte-americana já lá vai o tempo em que os EUA dependiam do petróleo de Riade. Com o advento do gás e do petróleo de xisto, há uma quase autossuficiência americana que reduz para uns meros 18% o peso das importações da península arábica (e de 5% no caso específico da Arábia Saudita).

A diferença relativamente à política de Obama é que este aproveitava este momento favorável para tentar reconverter o modelo energético para uma menor dependência dos combustíveis fósseis. Trump faz o oposto, reativando projetos de oleodutos e campos petrolíferos congelados por razões ambientais e pondo em lugares-chave climatocéticos e gente ligada às multinacionais do petróleo. Ainda assim para chegar à autossuficiência energética ainda precisa de aumentar a produção de combustíveis fósseis em 50%, o que não será já amanhã.

Mantendo-se ou agravando-se o modelo de hiperconsumo de combustíveis fósseis lá virá o dia em que os EUA podem voltar a precisar do petróleo saudita…

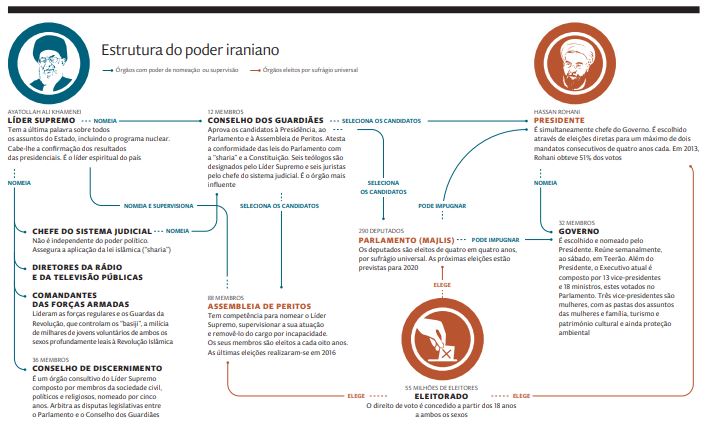

No discurso pronunciado no domingo, 21, em Riade, Trump definiu um novo “eixo do mal”: já não o postulado por George W. Bush (Irão/Iraque/Coreia do Norte) mas o Irão xiita e o Daesh, afirmando que Teerão “financia, arma e treina terroristas que semeiam o caos na região”. Não se tratando do Daesh que é sunita e que o Irão combate ao lado dos americanos no norte do Iraque (nomeadamente no cerco da cidade de Mossul) só pode estar a pensar na milícia xiita libanesa Hezbollah. Na Síria esta é decisiva, não tanto no combate ao Daesh (fundamentalmente a cargo dos curdos apoiados pelos americanos, como sucede no cerco a Raqqa, “capital do califado”) mas na manutenção do regime do ditador Assad, igualmente apoiado pelos russos. O Hezbollah é, ainda, o inimigo nº 1 de Israel que se revelou um osso duro de roer na invasão israelita do sul do Líbano em 2006.

Ora, para cortar este nó górdio, isto é para afastar Moscovo de Teerão e diminuir a influência iraniana no Médio Oriente, Trump precisaria de uma manobra de génio diplomático ao nível da que Kissinger preparou para Nixon em 1973, em plena Guerra do Vietname, visitando Pequim e desanuviando relações com a China maoísta em detrimento da União Soviética. Isso implicaria uma negociação mais ampla de esferas de influência que incluísse outras latitudes como a Crimeia e o leste da Ucrânia. Ora a única coisa que Trump tem em comum com Nixon é a prática de manobras internas no limiar do processo de destituição. Quanto a um Kissinger, manifestamente não o tem na sua equipa.

Pompa e fracos resultados

Se da visita às Arábias resultou uma megavenda de armas, o saldo da visita às terras bíblicas é pobre. Trump escudou-se atrás de um discurso genérico, falando mais de paz do que de outra coisa e nada dizendo sobre o que realmente é relevante: Que estatuto para Jerusalém? A favor ou contra a solução de dois estados para Israel ou Palestina? Falou com o primeiro-ministro, Netanyahu, e com o presidente da Autoridade Palestiniana, Abbas, mas não houve, nem enumeração de pontos a discutir nem calendarização dos mesmos.

Como saldo, apenas a agregação do Estado judaico ao eixo Washington-monarquias do Golfo para combater a expansão xiita no Médio Oriente. Como a História é irónica e às vezes cruel, vai fazer 50 anos que os sauditas ao lado de egípcios, jordanos e sírios travaram a Guerra dos Seis dias contra Israel, da qual resultou a conquista de territórios como Jerusalém e os Montes Golã, ainda hoje no centro dos conflitos do Médio Oriente.

Sendo que as monarquias do Golfo e os sauditas em particular são os campeões do atraso cívico e político na região, com a instauração de um regime ditatorial e teocrático, com polícia religiosa e onde, por exemplo, as mulheres têm direitos residuais. Sem esquecer que a Al-Qaeda e mesmo o Daesh sempre encontraram generosos patronos e financiadores ao mais alto nível no Golfo e que a doutrina político-religiosa vigente no reino saudita, o wahhabismo, é afim da visão do mundo dos extremistas do Daesh. E que 15 dos 19 terroristas do 11 de Setembro eram sauditas (como o próprio Bin Laden) tal como um quinto dos 779 presos de Guantánamo.

Artigo escrito com Rui Cardoso.

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 28 de maio de 2017. Pode ser consultado aqui