Assumiram cargos políticos convictos de que podiam contribuir para um mundo à imagem dos seus valores. Mas, de forma mais ou menos sonora, acabaram por dar um murro na mesa alegando razões de consciência. Cinco casos em que a moral levou a melhor sobre a ambição

Zeid Ra’ad al Hussein termina, esta sexta-feira, o seu mandato como alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Será substituído no cargo pela ex-Presidente chilena Michelle Bachelet. O fim da missão foi anunciado em dezembro passado, num email enviado aos seus colaboradores: “Após refletir, decidi não tentar um segundo mandato de quatro anos. Fazê-lo, no atual contexto geopolítico, poderia envolver ter de dobrar um joelho em súplica; silenciar uma declaração de defesa de direitos; diminuir a independência e integridade da minha voz.”

A continuidade no cargo estaria apenas dependente da confiança do secretário-geral da ONU, António Guterres. Mas Hussein, dono de um estilo assertivo em matéria de defesa de direitos humanos — foi capacete azul nos Balcãs, na década de 1990, e ajudou a pôr de pé o Tribunal Penal Internacional —, sentiu que tinha em mãos uma tarefa cada vez mais impossível. Sobretudo, numa era de “políticos demagogos e fantasistas”, como qualificou o líder da extrema-direita holandesa, Geert Wilders, e… Donald Trump.

Na semana anterior ao envio do email aos seus colaboradores, a voz de Hussein ecoou, oficialmente, por três vezes em tom condenatório: após as Forças de Defesa de Israel abaterem um palestiniano numa cadeira de rodas na Faixa de Gaza; após o anúncio de um projeto de construção de uma estrada no Peru que obrigaria à deslocalização de povoações indígenas; e após o regime de Myanmar (antiga Birmânia) impedir a entrada no país de investigadores na área dos direitos humanos, com a perseguição à minoria rohingya em curso.

O jordano levou o seu cargo até ao fim, mas terminou-o emocionalmente desgastado, farto de ser ator num filme negro no qual a nação mais poderosa à face da Terra não era mais um aliado e abdicara de promover valores na sua relação com os outros. Em junho passado, os EUA saíram do Conselho de Direitos Humanos da ONU solidários com Israel.

Três dias antes de Hussein deixar funções, um sentimento de frustração semelhante esteve na origem da demissão de Nicolas Hulot do cargo de ministro do Ambiente de França. Em direto, num programa de rádio, o respeitado ecologista — que foi conselheiro de três Presidentes (Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande) antes de Emmanuel Macron o convencer a assumir um cargo de governação — afirmou-se frustrado com a ineficácia do poder e os “pequenos passos” do seu Goveno em matéria ambiental. “Não quero continuar a mentir a mim próprio. Não quero dar a ilusão de que a minha presença no Governo significa que estamos a avançar”, disse. Esteve no cargo quinze meses.

“As razões morais que levam a uma demissão decorrem de três dimensões morais da integridade”, defende Patrick Dobel, professor na Evans School of Public Policy and Governance, da Universidade de Washington, no estudo “A ética da demissão”. “Os detentores de cargos prometem cumprir a sua obrigação. Isso pressupõe que têm aptidão para fazer e cumprir promessas, competência para realizar as tarefas a que se propõem e capacidade para serem eficazes”, concretiza. “O fracasso em cada uma dessas áreas gera fortes razões morais que leva o indivíduo à renúncia.”

Se Zeid Ra’ad al Hussein perdeu o entusiasmo — e com isso a energia necessária ao desempenho de um cargo pesado — e se Nicolas Hulot se sentiu um homem cada vez mais só dentro do executivo francês, outros casos há em que o choque entre convicções pessoais e opções políticas levam inevitavelmente à rutura.

A 17 de março de 2003, quando o início da guerra no Iraque estava iminente — e o Reino Unido de Tony Blair se perfilava como o braço direito dos EUA de George W. Bush nessa ofensiva —, Robin Cook demitiu-se do Governo em protesto contra essa intervenção militar. “Não posso aceitar a responsabilidade coletiva pela decisão de comprometer a Grã-Bretanha agora numa ação militar no Iraque sem acordo internacional ou apoio interno.” À época, Cook era ministro dos Assuntos Parlamentares e líder da Câmara dos Comuns. Entre 1997 e 2001, fora ministro dos Negócios Estrangeiros.

Mais recentemente, outra baixa em Downing Street tinha por base razões de consciência. Perante o processo negocial com a União Europeia relativo à saída do Reino Unido (‘Brexit’), o então chefe da diplomacia Boris Johnson assumiu a sua discordância em relação ao plano traçado pela chefe de governo, Theresa May: “O governo tem agora uma música para cantar. O problema é que eu ensaiei a letra durante todo o fim de semana e percebi que me engasgo. Temos de ter responsabilidade coletiva. Uma vez que eu, em consciência, não posso defender estas propostas, infelizmente concluí que tenho de ir.”

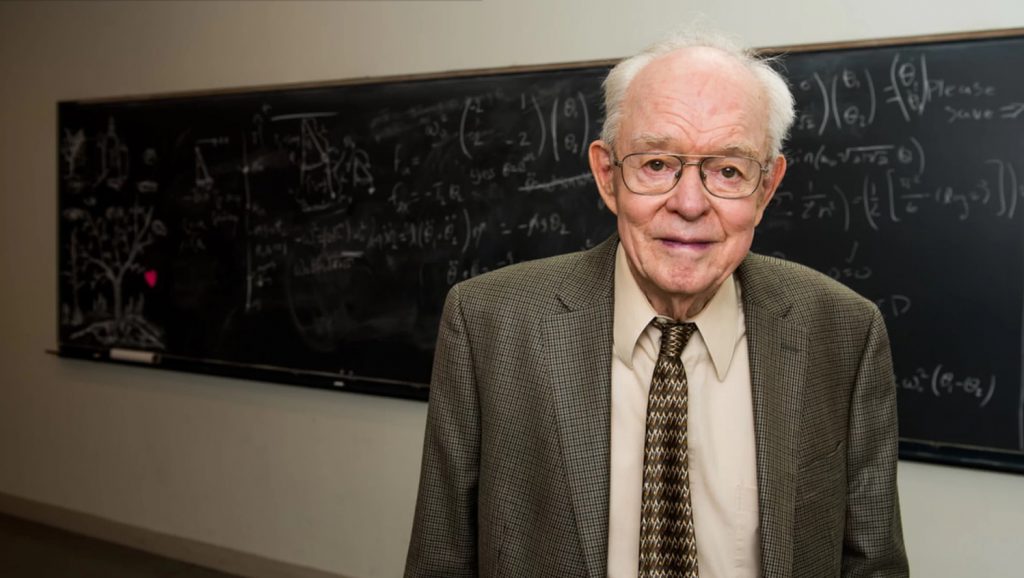

Mais longínquo na História, o exemplo de George Schultz também fez doutrina. O secretário de Estado norte-americano de Ronald Reagan não hesitou em apresentar a sua demissão ao Presidente quando, na década de 1980, os EUA começaram a facilitar o tráfico de armas para o Irão — sujeito a um embargo internacional — para assegurar a libertação de reféns e financiar os Contras da Nicarágua (caso Irão-Contras). Para Schultz, essa política incentivava à continuidade de raptos e fazia perigar o fim da Guerra Fria com a União Soviética, que se aproximava.

Crítico do seu próprio governo, foi acusado de deslealdade e apresentou a sua demissão, mas Reagan não a aceitou. “A minha credibilidade junto do Presidente apenas sairia reforçada se ele tivesse soubesse que eu era o tipo de Washington mais fácil de ele se livrar.” A carta de renúncia continuou numa gaveta da Casa Branca e Schultz ficou liberto para trabalhar no sentido de uma mudança de política — e com a sua integridade intacta.

Artigo publicado no “Expresso Diário”, a 30 de agosto de 2018 e republicado no “Expresso Online”, no dia seguinte. Pode ser consultado aqui e aqui