Dos ataques cibernéticos aos locais onde é regime estabelecido, à dificuldade em singrar nas paragens que ainda não a abraçaram, a democracia parece ameaçada neste final de década. Mas será que os reais perigos que enfrenta são aqueles de que mais se fala?

Demagogos, populistas, extremistas. Pós-verdade, factos alternativos, desconfiança dos políticos. Eis as ameaças que pesam sobre a democracia liberal, a tal que num período entre há 30 e 25 anos parecia rumar à conquista do mundo. Certo? Talvez não. “A pós-verdade não é necessariamente má”, afirma ao Expresso o académico americano Steve Fuller. Professor de Ciências Sociais na Universidade de Warwick, autor de “Post-Truth: Knowledge as a Power Game” (Anthem, 2018), compreende os receios de hoje relativos ao efeito da desinformação — mormente via redes sociais — sobre os processos democráticos, mas vê-los como “dores de crescimento” de uma nova forma de democracia.

“Com o aumento da educação e do acesso à internet há mais fontes de informação, e isso ajuda ao processo de democratização. Se queremos mais democracia, é de esperar que aceitemos que se questionem as autoridades estabelecidas. Levanta imensos problemas, mas sobretudo às elites, àqueles que no passado eram fontes de conhecimento reconhecidas”, diz Fuller, durante uma conferência sobre inteligência artificial, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Reconhece que “há muito mais material na internet” e que “pode ser usado para minar a democracia”, mas não crê que as pessoas olhem para ele cegamente e julga que há mais risco de esse material aprofundar crenças já estabelecidas, no efeito conhecido como “bolha de filtro”, do que propriamente para espalhar persuasão geral sobre algo que é falso. “Podemos estar num período de transição, mas à medida que se vai percebendo como a informação é propagada, é possível consumi-la com espírito crítico”, acrescenta. Comenta que os que tiverem más intenções não precisam sequer de grande sofisticação. “Os maiores ataques às democracias têm vindo da Rússia, que não é o país mais avançado do mundo em muitos outros aspetos, e cujos hackers podem causar danos a nível global, sem precisarem sequer de ser diretamente comandados por Vladimir Putin.”

Fuller preocupa-se com a desresponsabilização das redes sociais pelos conteúdos que nelas circulam. “O problema do Facebook é afirmar-se como plataforma neutra. Futuramente terá de decidir o que é ou não apropriado, o que é ou não falso, e não me parece que esteja preparado para isso.” Insiste, porém, que é mais democrático haver “produtores e consumidores de informação em números semelhantes, ao passo que outrora havia poucos emissores para muitos recetores, e estes não tinham possibilidade de dar feedback. Ora, o fluxo de informação deve ser livre”.

Quando o centro se esvazia

“Há um risco para a democracia quando se constroem identidades muito fortes e todo o sistema tende para a polarização”, alerta, em declarações ao Expresso, a politóloga holandesa Catherine De Vries. Impressionada com dados que indicam que “nos Estados Unidos um apoiante do Partido Democrata confia mais num criminoso do que em alguém do Partido Republicano, ou vice-versa”, vê nesta falta de confiança — que as redes sociais alimentam — um obstáculo a qualquer compromisso que permita aos países avançar. Exemplifica com as tensões que o processo de saída da União Europeia (UE) tem criado no Reino Unido, com subsequente degradação do discurso público e falsidades propaladas “de ambos os lados”.

Especialista em euroceticismo, De Vries indica “os vetos cruzados” como impedimento a que os cidadãos consigam perceber o bem que a UE lhes faz. “Isso muitas vezes não se vê”, afirma, citando pesquisas que sugerem que “os partidos nacionais não falam muito do contributo da UE, porque isso seria assumirem que não são tão poderosos”. Recorda que a maioria das forças políticas europeias nasceu a nível nacional, de fricções sociais e económicas não centradas na pertença ou não a um projeto comum. A seu ver, “a única forma de a UE amadurecer é debater-se a si mesma”. Se a maioria dos seus 500 mil cidadãos se sente oriundo do país onde vive ou onde nasceu, e não “cidadão da UE”, tal deve-se à falta de cariz emocional desta última. “Vê-se a UE como algo com quem se tem uma transação, aceita-se se de lá vierem coisas boas, mas a cada coisa má vem logo a tentação de deitar tudo fora”. E aí é preciso refletir: “Queremos mesmo tornar-nos paus-mandados da Rússia, da China ou dos Estados Unidos?”

Aponta como momento crítico para a democracia na UE a crise do euro, os “ralhetes” de Bruxelas às opções democráticas dos países (sobretudo dos intervencionados). Frisa, porém, que desde então vários partidos “do centrão” ganharam eleições — em Portugal, Áustria e Dinamarca, por exemplo — e nota que “os populistas definem-se mais por aquilo a que se opõem, sendo anti-imigração, anticapitalistas ou anti-UE, em vez de serem a favor de algo. “E o povo quer é ver os políticos a fornecerem soluções”, razão pela qual “muitos demagogos, ao chegarem ao poder, caem antes do fim do mandato”.

Direitos dos androides?

Se De Vries fala da democracia representativa, Fuller considera-a em “transição para a democracia direta” e acha que isso é bom: “A democracia representativa é, na melhor das hipóteses, o último nível do paternalismo.” O estudioso americano não sabe dizer como será isso viável à escala de um país ou mais, mas “é para aí que o mundo vai”. “Há visões que se dividem entre, por exemplo, pensar que Trump é uma aberração e que quando ele se for embora volta tudo ao normal, ou pensar que isto é o novo normal. Tendo a acreditar na segunda”, afirma.

Fuller admite que, embora a maioria das pessoas não veja no processamento de dados e na inteligência artificial ameaças à democracia, as diferenças no acesso à informação possam criar novas tensões. “Tal como o marxismo nasceu em reação à revolução industrial, podemos assistir a uma reação ao facto de o capitalismo não ter libertado toda a gente.”

A outra vertente da transformação tecnológica com grande impacto na forma como somos governados, prognostica, será a nível do trabalho. As máquinas já substituem muita gente em empregos administrativos médios, “incluindo tarefas de alguns médicos e advogados”, afirma Fuller, para quem o destino do ser humano é “passar a ser o valor acrescentado à máquina”. “Hoje podemos comprar uma mesa do IKEA, barata e produzida em série, ou uma bonita mesa sem igual que só um artesão sabe fazer”, ilustra.

Mas o docente tem visões mais desafiadoras no que diz respeito à presença da tecnologia nas nossas vidas, a curto e médio prazo. “A questão dos direitos dos androides e máquinas vai colocar-se”, antevê. “Não vão tomar conta do mundo”, descansa os que tiverem visões distópicas de uma Humanidade escrava. “Mas à medida que se integram na nossa vida e confiamos cada vez mais no juízo de robôs e outros aparelhos, os humanos tenderão a vê-los cada vez mais como iguais.” Fala da assistência a pessoas idosas e incapacitadas como campo onde esse avanço vai dar-se mais depressa. “Se calhar um dia acontece com as máquinas o que aconteceu com as raças, torna-se inaceitável discriminar.”

Água mole em pedra dura

Até aqui temos falado de problemas “do primeiro mundo”, isto é, do sentimento de que a democracia não é o “fim da História” que até Francis Fukuyama já renegou. Mas é bom ver, e este ano foi nisso generoso, que essa História não chega a todo o lado ao mesmo tempo nem da mesma forma. Olhando para lá do chamado mundo Ocidental, há democracias ou laivos delas a tentar brotar em solos que lhe têm sido aziagos.

Indo ao berço da nossa espécie, a maioria dos africanos quer democracia, mas não vive em regimes democráticos. África é um mosaico de 54 países que nem a divisão em sub-regiões — África Oriental, Ocidental, do Norte, Austral — permite homogeneizar. Tem uma história de democratização recente de 30 ou 40 anos, se a entendermos como processo que visa atingir a democracia. Esta deve implicar, em África, muito mais do que a importação do modelo ocidental e a sua análise não pode ignorar os séculos de escravatura e colonialismo de que o Ocidente foi o grande beneficiário.

Em abril de 2019 o mundo viu cair o regime autoritário do Sudão, chefiado por Omar Al-Bashir, seguindo-se o acordo entre o conselho militar de transição e os líderes da contestação, que permitiu pôr em funções um primeiro Governo a 5 de setembro. A sua principal tarefa é abrir caminho ao poder civil e a eleições democráticas no prazo de três anos. Há não muito tempo, o Sudão seria dos países menos prováveis para palco de protestos populares consequentes. A realidade provou, todavia, que não era impossível criar um horizonte político com vista a uma abertura democrática e civil, a reivindicação exigida pelos manifestantes.

Há cada vez mais atos eleitorais no continente africano. A Freedom House conta 21 democracias plenas ou quase entre os 54 países, enquanto uma perspetiva mais conservadora, como a da Economist Intelligence Unit — que avalia o estado da democracia em 167 Estados, classificando-os como “democracias plenas”, “democracias imperfeitas”, “regimes híbridos” e “regimes autoritários” —, considera que apenas nove governos africanos estão no primeiro grupo, o equivalente a 12% da população do continente. Um estudo do Institut for Security Studies conclui que a democracia plena teria um impacto muito positivo no desenvolvimento individual dos países, porém, a maioria dos Estados é pobre, a robustez das instituições fraca e os partidos no poder controlam, em muitos casos, os processos eleitorais, comprometendo os seus resultados.

Olhando para lá do chamado mundo Ocidental, há democracias ou laivos delas a tentar brotar em solos que lhe têm sido aziagos

Os parâmetros são díspares e as histórias nacionais são únicas. Depois de uma transição presidencial considerada democrática por todos os padrões, a Zâmbia acaba de legalizar a produção de marijuana para exportação para fins medicinais, ao mesmo tempo que pretende expulsar o embaixador dos Estados Unidos no país por defender os direitos de um casal homossexual, condenado a 15 anos de prisão. Yoweri Museveni liderou a libertação do Uganda, mas perpetua-se no poder há décadas com uma mão cada vez mais pesada sobre a oposição e os direitos cívicos dos cidadãos. Porém, é o país de África mais aberto ao acolhimento de migrantes numa região — Grandes Lagos — flagelada por conflitos endémicos.

Mesmo países como a África do Sul, que beneficiam de uma Constituição e de instituições democráticas sólidas e propositadamente projetadas para avançarem para longe do passado de abuso de que foram objeto pelo regime de Apartheid, extinto em 1994, veem-se enredados em situações de captura do Estado por grupos económicos que foram favorecidos pela conivência do ex-Presidente Jacob Zuma, entretanto deposto.

Ao contrário do que é muitas vezes defendido, os países têm os seus mecanismos internos e a capacidade de forjar alianças para o desenvolvimento. A crescente influência da China e, mais recentemente, da Rússia, no continente preocupa parceiros tradicionais, que equivalem, ainda em muitos casos, às zonas de influência pós-coloniais. O desafio do continente é o crescimento da sua população, que terá duplicado em 2050 relativamente ao presente para 2400 milhões de habitantes, metade dos quais com menos de 25 anos, segundo projeções das Nações Unidas. Em 2018, 60% destes jovens estavam desempregados.

O gigante chinês

Na Ásia, a democracia é ainda, na esmagadora maioria dos países, um projeto. No supracitado índice Economist de 2018, a maior parte dos países asiáticos integra o bloco dos regimes autoritários. Um caso extremo é a Coreia do Norte, país hermético, apostado na autossuficiência económica e liderado, desde há 70 anos, por uma mesma família — os Kim — ao estilo de uma república dinástica em que o poder vai passando de pai para filho. No polo oposto estão exceções como o Japão, a Coreia do Sul ou a Índia, com democracias consolidadas e funcionais, ainda que posicionados no grupo das “democracias imperfeitas”, onde está também Portugal (com nota baixa no critério da “participação política”).

Ao longo de 2019, uma importante batalha pela democracia tem-se travado no interior de um dos maiores gigantes asiáticos: a República Popular da China, onde no ano passado o “Pensamento de Xi Jinping”, o atual líder, ganhou estatuto de nova doutrina política oficial, inserida na Constituição. Essa batalha está a acontecer em Hong Kong, região autónoma especial cuja soberania transitou, em 1997, do Reino Unido para a China. Protestos populares de massas, que chegaram a envolver dois milhões de pessoas, estão nas ruas desde 9 de junho, sem indícios de que o fim esteja para breve.

Espoletada inicialmente pela contestação a uma polémica nova lei da extradição — que os locais sentiam como o estender do braço autoritário de Pequim sobre a autonomia de que ainda gozam —, a contestação evoluiu no sentido de reivindicações mais políticas. Entre as exigências que os incansáveis manifestantes querem ver concretizadas a curto prazo, para saírem das ruas, está a eleição do chefe do governo local por sufrágio direto e universal, o que não acontece atualmente.

A longo prazo, está em causa a manutenção das liberdades de que hoje usufruem e que não são possíveis na China continental, na secreta esperança de que, chegados a 2047 — fim do período de transição de 50 anos—– tenha germinado na China a semente democrática que em Hong Kong tanto querem preservar.

Tão ou mais persistentes do que os habitantes de Hong Kong, este ano, só os argelinos que têm saído às ruas todas as sextas-feiras desde 22 de fevereiro. Apesar de a chamada “primavera árabe”, em 2011, ter resultado num rotundo fracassado — a queda dos ditadores na Tunísia, Egito, Líbia e Iémen não trouxe a democracia —, na Argélia o povo parece apostado em repetir a fórmula. Já conseguiram impedir que o Presidente Abdelaziz Bouteflika, que vive preso a uma cadeira de rodas, se recandidatasse a um quinto mandato. Mas insistem numa total substituição do regime, uma verdadeira revolução.

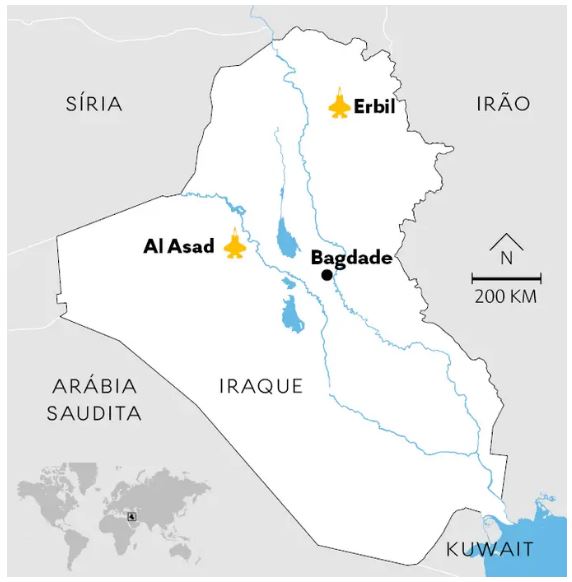

Os pedidos de “fim do regime” fazem-se ouvir noutros países árabes, como o Líbano e a Jordânia, onde queixas relativas à qualidade de vida das populações e à corrupção que domina o aparelho do Estado têm levado milhares às ruas. Noutras latitudes o povo também protesta — Irão, Iraque, Chile, Bolívia, ou Equador —, seja por motivos domésticos seja por causas transversais, como a mudança climática. Se há lição das décadas que vivemos desde o fim da Guerra Fria, é que a História teima em não acabar, seja nos locais onde julgámos a democracia indestrutível, seja onde não imaginávamos que pudesse germinar.

Texto escrito com Cristina Peres e Pedro Cordeiro.

Artigo publicado na Revista E do “Expresso”, a 11 de janeiro de 2020. Pode ser consultado aqui