A pandemia de covid-19 pode condenar 100 milhões de pessoas a uma vida de pobreza extrema. “É fundamental que qualquer futura vacina seja disponibilizada para todos os países ao mesmo tempo”, alerta ao Expresso um voluntário português na ONE, a organização cofundada por Bono Vox, o carismático vocalista dos U2 envolvido há décadas no combate às desigualdades sociais

Para a esmagadora maioria dos portugueses, €1,70 no bolso não é dinheiro com que se conte para fazer grandes compras — são trocos. Para mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo, contudo, é todo o dinheiro que possuem para (sobre)viverem durante um dia.

“As Nações Unidas definem como pobreza extrema uma situação em que alguém vive com menos de 1,90 dólares por dia (cerca de €1,70)”, explica ao Expresso Rúben Castro, madeirense de 29 anos que dedica parte do seu tempo ao combate à pobreza. Para uma família de quatro, o orçamento diário não vai além de €6,80. “Em março de 2020 havia 737 milhões de pessoas a viver nestas condições”, continua. “Isto corresponde a cerca de 10% da população do planeta.”

Rúben Castro trabalha como voluntário na ONE, organização cofundada pelo músico Bono Vox, carismático vocalista dos U2, que pugna pela erradicação da pobreza extrema no mundo. A batalha ia no bom caminho, com mais de 1000 milhões de pessoas resgatadas de vidas miseráveis desde 2000.

A esse ritmo, a ONE acredita que seja possível sonhar com o fim da pobreza extrema em 2030. “Era, era possível”, corrige Rúben, “antes da pandemia”. O Banco Mundial fez contas e, após considerar diferentes cenários de evolução da pandemia, estima que a doença possa empurrar mais 71 a 100 milhões de pessoas para um quotidiano de pobreza extrema.

Do total de 737 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema antes da pandemia, cerca de 420 milhões estavam na África Subsariana. Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, a pandemia pode fazer o número aumentar entre 28 e 49 milhões.

Trinta e cinco anos depois do “Live Aid” — o megaconcerto televisionado por mais de 1000 milhões de espectadores, a 13 de julho de 1985, com o qual o mundo do rock tentou sensibilizar para a fome em África —, o continente permanece vulnerável ao problema.

Então um dos artistas a subir ao palco do Estádio de Wembley, em Londres (Reino Unido), repleto com 72 mil pessoas, hoje, aos 60 anos, Bono continua a travar a luta através da ONE, batizada com o título de um dos mais emblemáticos temas da banda irlandesa, lançado em 1991 no álbum “Achtung Baby”.

“One”, a canção, fala de amor, perdão e de uma vida que tem de ser aproveitada. O enorme êxito do tema resgatou os U2 de uma fase decadente e relançou a banda para uma nova vida de êxitos. Com o mesmo espírito, a ONE luta por providenciar dignidade aos mais pobres entre os pobres.

“Desde miúdo que acho que o lugar onde nascemos não devia definir a forma como vivemos. As desigualdades sociais, o facto de morarmos num país em guerra ou num sítio onde o elevador social muitas vezes não funciona ou não existe, tudo isto continua a chatear-me imenso”, confessa Rúben Castro. “Integrar a ONE é uma maneira de lutar e de dar o meu contributo para que esse impacto nas pessoas seja minimizado.”

Além da pobreza extrema, a outra grande frente de combate da ONE é a erradicação de doenças tratáveis. O português diz que é importante “não repetir os erros do passado”, nomeadamente não desguarnecendo o processo de vacinação.

Em 2019, recorda, durante o surto de ébola na República Democrática do Congo, o número de pessoas que morreram de sarampo foi o dobro das mortes de Ébola. “Isso aconteceu devido à interrupção dos cuidados de saúde e dos programas de vacinação de rotina.”

Numa campanha recente em que Rúben deu a cara, a ONE alertou para um aspeto crucial do combate à pandemia: “É fundamental que qualquer futura vacina para a covid-19 seja disponibilizada a todos os países ao mesmo tempo”, defende. “A igualdade deve estar no âmago da resposta global a esta crise. Nenhum de nós estará em segurança até que todos estejamos seguros.”

Aliviar a pressão sobre os países mais vulneráveis passaria também por um perdão de dívida. “Mesmo os melhores sistemas de saúde do mundo tiveram e continuam a ter dificuldade em fazer face a esta pandemia. Imagine-se nos países menos desenvolvidos… o perdão da dívida ajudaria a fazer face à pandemia e à recuperação económica. Se não tiverem de gastar dinheiro a pagar dívidas ou empréstimos, podem focar-se nessas áreas.”

Rúben colabora com a ONE desde novembro passado, a partir do escritório da organização em Bruxelas, cidade onde — arrumada a licenciado em Ciências da Cultura na Universidade da Madeira — o português está a estagiar no âmbito de um mestrado em jornalismo.

O polo da ONE na capital belga está encarregue dos contactos com a União Europeia, que é o maior doador a nível mundial. Por essa razão, a organização acompanhou atentamente as recentes negociações sobre o quadro orçamental para o período 2021-2027 sem, no fim, deixar de sentir um certo desapontamento.

“É verdade que se trata de um acordo histórico para a Europa, mas não é um bom acordo para os parceiros da UE”, comenta Rúben. “O orçamento para ações externas diminuiu em quase €20 mil milhões, uma redução de 17% face à proposta da Comissão de maio passado.” Para a ONE, investir nos parceiros da UE é não só a coisa certa a fazer como também a mais inteligente.

“Estamos desapontados. A pandemia demonstrou que só através da união e de um trabalho conjunto é possível resolvermos os desafios que enfrentamos a nível mundial. O acordo mostra falta de ambição por parte da UE e um sinal preocupante de falta de solidariedade global face ao momento atual. A longo prazo, estes cortes irão custar mais à Europa.”

Fundada em 2004, a ONE tem escritórios em Abuja, Berlim, Bruxelas, Dacar, Joanesburgo, Londres, Nova Iorque, Otava, Paris e Washington. Não aceita doações de governos nem de particulares: financia-se recorrendo à filantropia (como as Fundações Bill e Melinda Gates e a Bloomberg Philanthropies), de empresas como a Google e a Coca-Cola e de personalidades com influência política. A sua presidente é Gayle E. Smith, antiga assessora dos presidentes norte-americanos Bill Clinton e Barack Obama.

“A ONE não pede contribuições. No máximo, pede que as pessoas assinem as suas petições para que, quando levarmos propostas à Comissão Europeia ou a outros atores, possamos mostrar que tempos pessoas connosco e dizer que determinado assunto é importante para estas pessoas, ‘por isso oiçam-nas’.”

Rúben considera que, para ser escolhido como “jovem embaixador” da ONE, foi importante o seu conhecimento dos meandros do Parlamento Europeu — onde trabalhou como assistente de uma eurodeputada portuguesa —, a experiência enquanto dirigente na associação académica na Madeira, voluntariados em diferentes áreas e a capacidade de trabalhar e de saber estar em equipa, que desenvolveu com a prática do andebol.

Em Portugal deixou uma carreira como semiprofissional no Madeira SAD, mas o bichinho do andebol acompanhou-o na sua aventura belga. Ingressou no United Brussels Handball Club e já celebrou uma subida de divisão. “Desde miúdo tive sempre uma agenda muito preenchida, fazia imensas coisas ao mesmo tempo, estudava e trabalhava aos fins de semana. Esta maneira de gerir o tempo e de gerir prioridades foi importante”, diz o ponta-esquerda.

De Rúben, a ONE espera que seja um rosto e uma voz no movimento global de sensibilização para o problema da pobreza. “Nos seus concertos, o Bono faz questão de falar do tema. Numa escala um bocadinho não comparável”, conclui com humor, “olhando para ele e para mim, ambos damos voz à causa.”

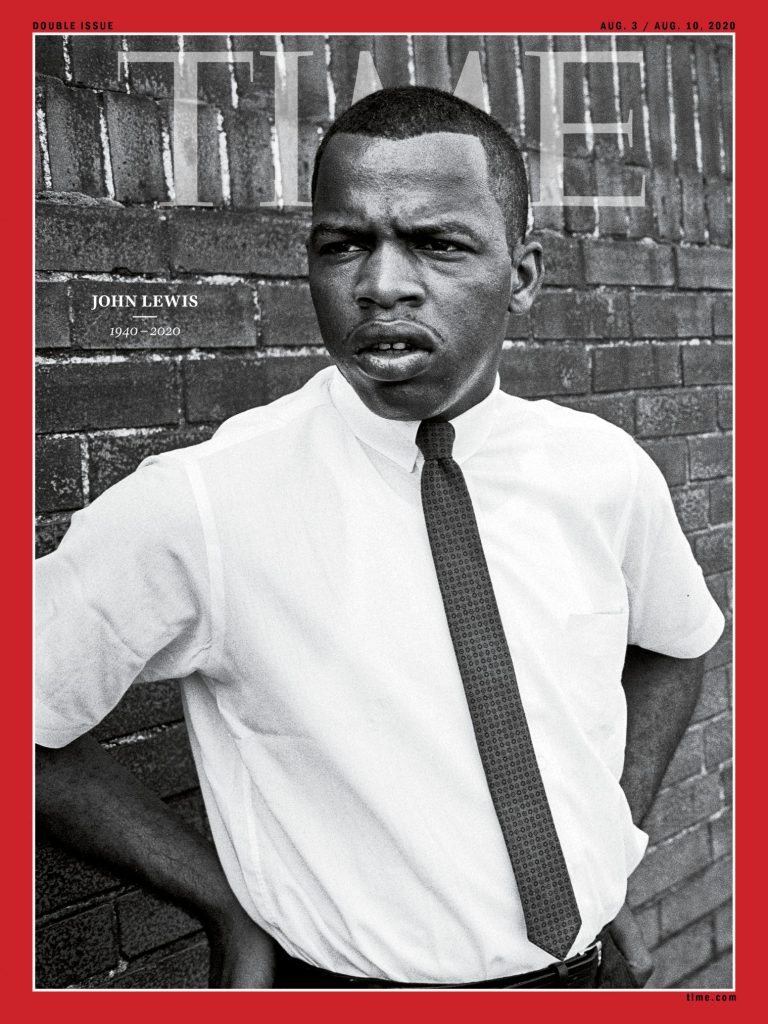

(FOTO PRINCIPAL O músico irlandês Bono Vox é o principal mentor e inspirador da campanha ONE que busca o nome a um grande êxito dos U2 KAY NIETFELD / GETTY IMAGES)

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 27 de julho de 2020. Pode ser consultado aqui