O regime iraniano enfrenta uma crise de legitimidade e os ayatollahs já não o conseguem esconder. Num apelo desesperado, Ali Khamenei instou, há dias, os seus conterrâneos a votarem nas eleições desta sexta-feira, 1 de março, para o Parlamento e para a Assembleia de Peritos, o órgão que escolhe o Líder Supremo. Os opositores, por seu lado, apelam ao boicote. Após as últimas eleições terem registado um mínimo histórico de afluência às urnas, a República Islâmica está pressionada mais do que nunca pela urgência em inverter a tendência, para se mostrar relevante

Da última vez que o Irão realizou eleições legislativas, em fevereiro de 2020, o país estava ainda sob o signo do choque. A 4 de janeiro, uma das figuras mais prestigiadas da República Islâmica, o general Qasem Soleimani, tinha sido assassinado por um drone disparado pelos Estados Unidos, estava ele no aeroporto de Bagdade, no Iraque. No dia do voto, o sentimento anti-ocidental estava ao rubro entre os mais entusiastas do regime religioso.

Esta sexta-feira, dia 1 de março, os iranianos regressam às urnas para escolher os seus representantes no Parlamento (Majlis) e também os membros da Assembleia de Peritos, o órgão encarregue de escolher o Líder Supremo. O escrutínio acontece num contexto em que, seja pela inimizade de décadas com os Estados Unidos, ou pela aliança com a Rússia, seja pelo apoio de Teerão a grupos armados na região, como o palestiniano Hamas ou o libanês Hezbollah, ambos protagonistas na guerra em curso na Faixa de Gaza, o país sente-se na mira dos grandes poderes ocidentais.

Esta perceção não estará ausente destas eleições, que constituirão um dilema para os eleitores: “Se os candidatos da linha dura e anti-Israel vencerem as eleições para o Parlamento, então poderão legislar no sentido de empurrar o governo e as forças armadas para uma abordagem mais conflituosa em relação aos conflitos na região”, comenta ao Expresso Mohammad Eslami, investigador iraniano na Universidade do Minho.

“Na mesma linha, se a prioridade do Parlamento for a economia e a subsistência das pessoas, [os novos deputados] poderão reorientar o regime para uma abordagem mais pacífica.”

Estas serão também as primeiras eleições desde a morte da iraniana Mahsa Amini, na sequência de ferimentos infligidos pela “polícia da moralidade” após ser detida por não usar o véu islâmico segundo a etiqueta da República Islâmica. O assassínio da jovem de 22 anos desencadeou uma vaga de protestos populares antirregime que duraram meses e só terminaram quando o regime começou a deter e a enforcar manifestantes, na sequência de julgamentos considerados fraudulentos.

Na crença de que votar é validar a República Islâmica e contribuir para a sua perpetuação, os opositores ao regime dos ayatollahs têm-se multiplicado em apelos ao boicote como forma de acentuar o divórcio entre uma parte significativa da sociedade e a hierarquia religiosa no poder.

“Estas eleições têm uma importância significativa uma vez que as anteriores registaram uma taxa de participação inferior a 50% [exatamente 42,57%], um mínimo histórico desde a Revolução Islâmica”, em 1979, diz Eslami. Para se mostrar relevante e com saúde, o regime iraniano — que tem sido desafiado por sucessivas vagas de contestação popular (por razões políticas, sociais e económicas) — está pressionado pela necessidade de inverter a tendência.

“Outro aspeto importante é o surgimento de vários movimentos sociais envolvidos ativamente no processo eleitoral” continua o iraniano. “Entre eles estão a oposição iraniana e antigos grupos reformistas que se recusam a apoiar as eleições, defendendo uma posição de ‘Não às eleições manipuladas’ e expressando relutância em conceder legitimidade ao atual regime através do voto. Já os apoiantes do regime defendem a participação eleitoral sob a bandeira ‘Desta vez, tudo vai mudar’”, fazendo fé que os próximos representantes parlamentares estarão comprometidos com “uma conduta transparente nas suas funções”.

No Índice de Perceção da Corrupção de 2023, o Irão surge na posição 149, numa lista de 180 países.

A 18 de fevereiro, o Líder Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, de 84 anos, fez um apelo ao voto com laivos de desespero, colocando a ênfase mais na participação do que no sentido do voto. Disse então:

“Todos devem participar nas eleições. As eleições são o principal pilar da República Islâmica. As eleições são a forma de reformar o país. Aqueles que querem resolver os problemas e repará-los devem recorrer às eleições. O caminho certo são as eleições. A principal prioridade é a participação do povo. A escolha das pessoas certas é secundária.”

Mas enquanto o líder religioso suplica para que os iranianos votem, por todo o país há ações de boicote ao ato eleitoral como, por exemplo, cartazes de campanha queimados. Em declarações ao Expresso, fontes da oposição iraniana no exílio dizem-se cientes que “estas eleições são vitais para que o regime recupere legitimidade”. Mas “a verdade é que o povo iraniano como um todo não acredita mais nas eleições fraudulentas deste regime”.

Conscientes que a legitimidade que o sistema político iraniano procura depende em muito da taxa de afluência às urnas, esta semana, 275 personalidades iranianas das áreas política, social e cultural uniram-se num apelo público ao boicote a este escrutínio que consideram ser “encenado”.

Na mira destes notáveis — um deles Morteza Alviri, um antigo presidente da Câmara Municipal de Teerão e embaixador em Espanha — está, designadamente, a quantidade de candidaturas desqualificadas pelo Conselho dos Guardiães.

Ainda assim, após três meses de análise às qualificações dos candidatos, este órgão composto por seis teólogos e seis juristas (que exercem mandatos de oito anos) viabilizou mais de 15.200 nomes para disputar as eleições legislativas. Entre os candidatos, há 1713 mulheres, mais do dobro das 819 que se apresentaram a votos em 2020.

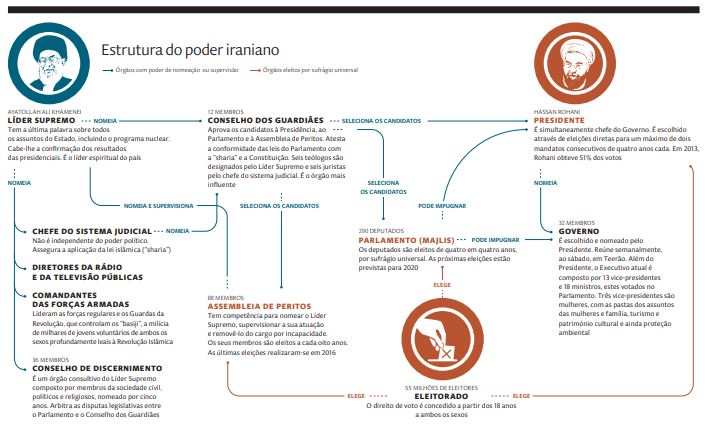

Uma complexa pirâmide de poder

A estrutura de poder da República Islâmica é constituída por um emaranhado de órgãos eleitos por sufrágio direto universal e outros nomeados que têm no topo dessa cadeia de decisão o Líder Supremo. Para além do Parlamento e da Assembleia de Peritos, também o Presidente é escolhido por voto popular.

Esta sexta-feira, serão escolhidos os 290 deputados e deputadas do Parlamento (formalmente designado Assembleia consultiva Islâmica), com idades entre os 30 e os 75 anos de idade, para mandatos de quatro anos. Cinco assentos estão reservados a representantes de minorias.

Concorrem dezenas de partidos políticos, mas na dinâmica política quotidiana, o sistema movimenta-se em função de outras sensibilidades: conservadores versus reformistas.

“Apesar da multiplicidade de partidos, o sistema político no Irão funciona ao estilo de coligações, com os partidos a alinharem-se sob as bandeiras abrangentes dos reformistas, moderados ou conservadores, a fim de garantir uma maioria no Parlamento”, explica Eslami.

“Estes três principais movimentos políticos no Irão representam diferentes ideologias e crenças: os reformistas pressionam por reformas sociais e políticas, os moderados defendem uma abordagem mais pragmática da governação e os conservadores os valores e princípios tradicionais. Este processo de construção de coligações destaca a importância da cooperação e do compromisso no sistema político iraniano.”

Também a eleição para a Assembleia de Peritos encerra um alto grau de complexidade. “Para serem elegíveis, os candidatos devem possuir qualificações específicas a nível religioso, político e da jurisprudência. Devem ter uma compreensão profunda dos ensinamentos e princípios islâmicos, bem como experiência em jurisprudência islâmica. Devem também ter uma sólida experiência política e ser capazes de navegar pelas complexidades do sistema político iraniano. O número de candidatos que conseguem reunir estas qualificações e, portanto, inscrever-se como candidatos é muito baixo”, conclui Eslami.

“Durante este processo de seleção, mais de metade dos candidatos são normalmente desqualificados, limitando ainda mais o número de indivíduos que podem concorrer a um lugar na Assembleia de Peritos. Como resultado, é comum que haja apenas dois ou três candidatos a competir por cada vaga, tornando o processo eleitoral altamente competitivo e exclusivo.”

Um nome que, este ano, não passou no crivo do Conselho dos Guardiães, suscitando indignação entre os reformistas, foi Hassan Rohani, que foi Presidente do Irão entre 2013 e 2021 e que era membro da Assembleia de Peritos desde o ano 2000.

Rohani exerceu a presidência com o rótulo de moderado tendo sido responsável pela assinatura do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, a 14 de julho de 2015, que contribuiu para retirar a República Islâmica do isolamento internacional e aliviar as dificuldades económicas do povo ao garantir o levantamento de sanções internacionais.

Rohani foi sucedido na presidência pelo conservador Ebrahim Raisi, que virou o Irão para oriente, designadamente na direção da Rússia.

(IMAGEM PARLIAMENTARY UNION OF THE OIC MEMBER STATES)

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 28 de fevereiro de 2024 e no “Expresso”, a 1 de março de 2024. Pode ser consultado aqui