O acordo sobre o programa iraniano está por um fio, desgastado pelas sanções americanas e por jogos de guerra psicológica

A pergunta foi feita há treze anos, mas é possível que recebesse a mesma resposta se fosse colocada hoje. O inquilino da Casa Branca era então George W. Bush, os Estados Unidos tinham mais de 100 mil militares a ocupar o Iraque e uma desconfiança indisfarçável em relação ao Irão, inscrito por Washington no “eixo do mal” dos patrocinadores do terrorismo.

Em Lisboa, o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger dava uma conferência sobre “Perspetivas e desafios das crises mundiais”. No fim, o Expresso perguntou-lhe se considerava realista aplicar ao Irão a estratégia que os EUA tinham em curso no Iraque. “A ocupação militar do Irão seria um pesadelo”, respondeu.

Treze anos depois, a República Islâmica continua a temer uma intervenção militar norte-americana e Washington a alimentar esse cenário. O coronel Peter Mansoor, ex-número dois do general David Petraeus durante a Guerra do Iraque, garante ao Expresso que os EUA continuarão a pressionar o Irão, até porque “as sanções têm resultado”, depauperando a economia iraniana, algo que Washington considera “uma potencial alavanca para uma mudança de regime”.

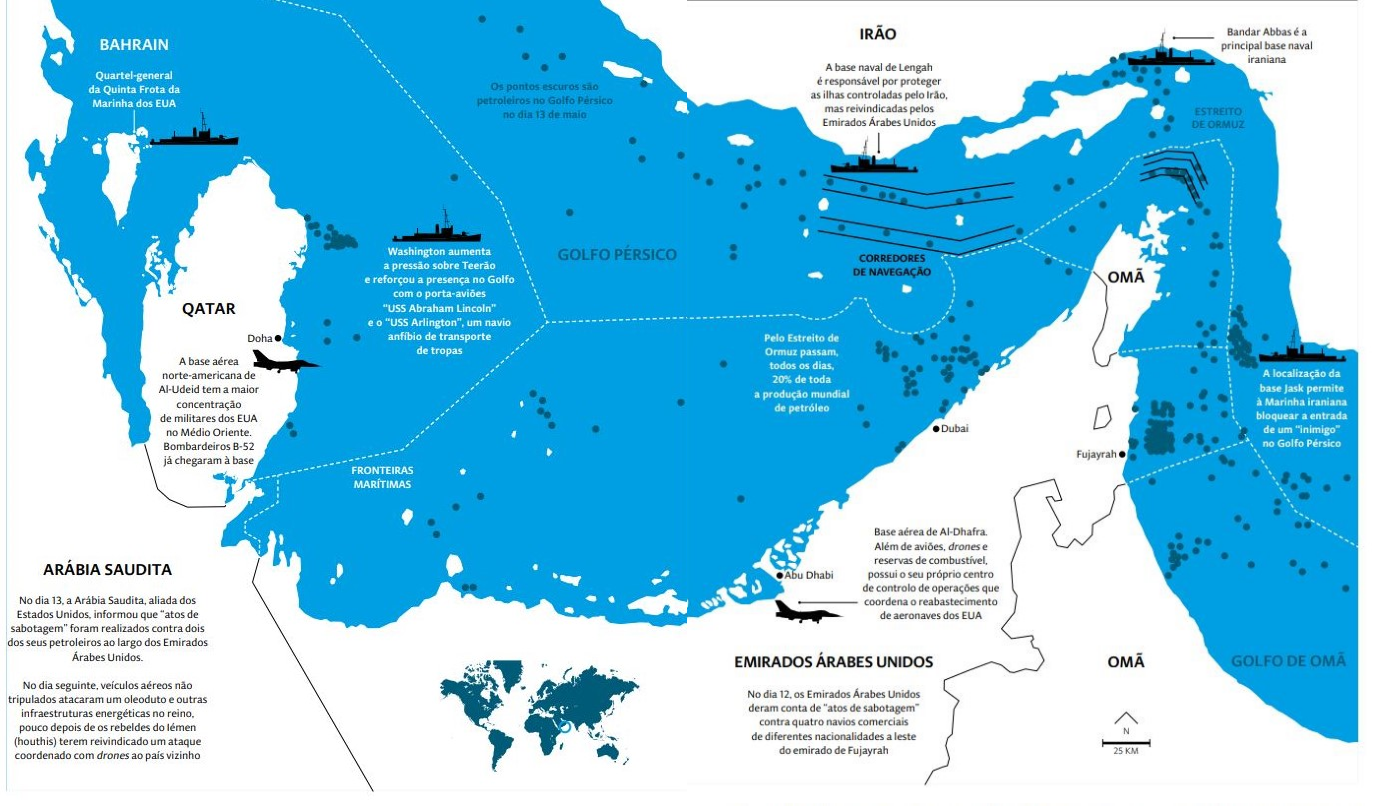

Esta semana os EUA fizeram acompanhar a sua retórica punitiva por um reforço do dispositivo militar na zona do Golfo, após um conjunto de atos de sabotagem contra aliados seus terem feito soar os alarmes (ver infografia). “Não nos testem”, advertiu o embaixador iraniano no Reino Unido, Hamid Baeidinejad, considerando esse ‘mostrar de dentes’ “um jogo muito perigoso, ao tentar arrastar o Irão para uma guerra desnecessária”. “Julgo que parte disto é teatro por parte dos EUA”, referiu o diplomata. “Eles, ou pelo menos o Presidente Trump, não quererão envolver-se num confronto militar com o Irão que sairia muito caro aos EUA e à região.”

A asfixia das sanções

As águas do Golfo Pérsico têm estado especialmente revoltas desde que, a 8 de maio de 2018, de forma unilateral, Trump retirou os EUA do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, assinado pela Administração Obama, em 2015.

A 8 de abril passado, como que confirmando a existência de um roteiro visando o confronto com o regime dos ayatollahs, o Presidente dos EUA subiu a fasquia do confronto com o Irão como nunca antes um antecessor fizera. Trump rotulou os Guardas da Revolução, uma força de elite iraniana, de “organização terrorista estrangeira”. O Irão respondeu no mesmo dia, identificando qualquer militar norte-americano em missão na região como um alvo potencial.

Um mês depois, os iranianos mostraram que também eles têm um roteiro de resposta. Hassan Rouhani — o Presidente que tem sido o rosto

moderado do regime religioso e que, neste contexto, começa a soar como um conservador — anunciou a suspensão de duas obrigações decorrentes do acordo nuclear, relativas ao enriquecimento de urânio e às reservas de água pesada. E endossou a responsabilidade pela sobrevivência do acordo aos restantes signatários — Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha —, apresentando um ultimato de 60 dias para que tomem medidas práticas para aliviar o efeito das sanções, que visam punir também países terceiros que se atrevam, nomeadamente, a importar petróleo do Irão. Teerão continua a operar dentro dos parâmetros do acordo, mas começa a dar sinais em sentido contrário.

Resistir ao bullying

“Este ‘ultimato’ deve de ser interpretado como a vontade do Irão em manter o acordo vivo”, defende ao Expresso a cientista política Ghoncheh Tazmini. “Os EUA sabem que o Irão, com os seus sólidos parceiros regionais, com os seus próximos e forças substitutas, é à prova de bala. E enquanto o Irão tiver consciência de que estas são meras provocações psicológicas e bluffs, vai querer manter o acordo vivo. Mas também precisa de dar um sinal aos signatários que restam de que têm de demonstrar assertividade na pressão sobre os EUA, para mitigar o seu comportamento.”

A 31 de janeiro, Reino Unido, França e Alemanha anunciaram a criação do Instrumento de Apoio às Trocas Comerciais (Instex), um canal alternativo de pagamentos para proteger as transações com o Irão das sanções americanas. O projeto tem tido dificuldades operacionais, em particular face à necessidade de uma “estrutura espelho” do lado iraniano. “O Irão já demonstrou boa vontade ao permanecer no acordo um ano [após os EUA saírem] e ao cumprir”, continua a iraniana. “Mais tempo sem reciprocidade é sinal de que o Irão está a sucumbir à arbitrariedade e ao bullying.”

Para já, o Irão opta por responder à “pressão máxima” dos EUA com “medidas de retaliação mínimas”. “Para a narrativa da Administração Trump dará imenso jeito se o Irão radicalizar a sua posição e voltar a falar no ‘Grande Satã’”, diz ao Expresso Germano Almeida, especialista em política americana. “Mas, depois do modo como a Administração Trump tratou o Irão nos últimos dois anos, a intenção iraniana de sair do acordo será uma consequência e não a causa da hostilidade americana”, acrescenta. “A política de Trump em relação ao Irão aumenta a ameaça nuclear iraniana, em vez de a diminuir.”

À espera de outra Casa Branca

Hassan Rouhani, forte defensor do acordo, tentará também jogar com o tempo. A 3 de novembro de 2020, já falta menos de ano e meio, haverá eleições presidenciais nos EUA que poderão resultar num Presidente que não se chame Trump. Na corrida para tentar a reeleição, o magnata ainda não conseguiu averbar um êxito duradouro na frente internacional. A “amizade” com o norte-coreano Kim Jong-un tarda em trazer a paz definitiva à Península Coreana e, na Venezuela, a operação de substituição de Nicolás Maduro por Juan Guaidó está transformada num embaraço.

“A comparação com o caso da Coreia do Norte ajuda-nos a perceber o absurdo da posição de Trump em relação à questão nuclear”, acrescenta Germano Almeida. “Com Kim deu todas as hipóteses e benefícios da dúvida, apesar da repetição de sinais de que o regime de Pyongyang continua a não ser de confiar; com o Irão, exagerou na ameaça e não reconheceu as provas de cumprimento que Teerão deu enquanto Obama esteve na Casa Branca.” E, com isso, pôs os tambores da guerra a rufar no Médio Oriente.

DESCODIFICADOR

Quem apoia quem neste barril de pólvora

Sempre que EUA e Irão entram em choque, toda a região é arrastada para o problema. Em 40 anos de vida da República Islâmica, o Golfo já foi palco de três guerras

1. Porque se volta a falar de guerra na região do Golfo?

Desde que os EUA e a República Islâmica do Irão cortaram relações diplomáticas, em 1980, as margens do Golfo Pérsico viram rebentar três conflitos: a guerra Irão-Iraque (1980-88), a do Golfo (1990-91) e a invasão do Iraque (2003). A tensão atual decorre de um conjunto de atos de sabotagem detetados esta semana (ver infografia). Ao Expresso, fonte do Pentágono disse que “muito provavelmente” os drones usados contra petroleiros e outros alvos nos arredores de Riade “transportavam mísseis com tecnologia iraniana”.

2. Que planos de ataque tem a Administração Trump?

Segunda-feira, “The New York Times” divulgou uma reunião entre o secretário da Defesa em exercício e o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton sobre um plano de envio de 120 mil militares para o Golfo. Trump rotulou o artigo de “falso” e disse que em caso de intervenção o número de tropas seria muito maior. A Casa Branca partilhou com a Suíça (que representa os seus interesses no Irão) um número de telefone direto para a eventualidade de os iranianos quererem dialogar. “Gostava que me ligassem”, disse Trump.

3. Há alguma manobra militar em curso?

A chegada à região do Golfo, esta semana, de uma frota de guerra comandada pelo porta-aviões “USS Abraham Lincoln” soou a preparativo para a guerra. O coronel Peter Mansoor, veterano da Guerra do Iraque, explicou ao Expresso que o reforço do contingente não prova um aumento de tensão. Em causa estão meios frequentemente deslocados para uma região onde os EUA têm bases militares e têm estado envolvidos em guerras sucessivas (como Iraque e Afeganistão). “Não é um reforço em massa. É uma mensagem”, disse Mansoor.

4. Que aliados tem o Irão no Médio Oriente?

Quarta-feira, os EUA ordenaram o encerramento parcial da sua embaixada em Bagdade, temendo ataques de milícias xiitas pró-Irão. A alteração de poder no Iraque após a guerra de 2003 colocou este país de maioria xiita na órbita do Irão, o gigante xiita do Médio Oriente. Teerão também tem ascendente sobre o regime alauita na Síria e sobre dois grupos armados com grande potencial desestabilizador: o Hezbollah libanês (ameaça quotidiana para Israel) e os houthis, no Iémen, que resistem há quatro anos a uma ofensiva saudita.

5. Quem está ao lado dos Estados Unidos?

De frente para o Irão, a Arábia Saudita é um aliado inevitável, desde logo pela rivalidade histórica que personifica (é uma monarquia árabe sunita) com o gigante iraniano (república persa xiita). O outro grande apoio dos EUA é Israel, que, não estando no centro da contenda, é uma omnipresença na conflitualidade do Médio Oriente. “Estamos unidos no desejo de parar a agressão iraniana”, disse esta semana o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. “Derrotaremos a frente americano-sionista”, respondeu Amir Hatami, ministro da Defesa do Irão.

Textos escritos com Ricardo Lourenço, correspondente nos Estados Unidos.

Artigo publicado no “Expresso”, a 18 de maio de 2019