As recentes eleições no Líbano ditaram um reforço das fações pró-Irão. O mesmo poderá acontecer nas legislativas deste sábado no Iraque. Do Golfo ao Magrebe, Teerão está em alta

Aeroportos e postos de fronteira no Iraque estão, este sábado, encerrados para que milhões de eleitores possam ir às urnas com um sentimento mínimo de segurança. Derrotado no país, o autodenominado Estado Islâmico (Daesh, sunita) — que chegou a controlar um terço do território — ameaçou cobrir de sangue as primeiras eleições desde a sua capitulação. A circulação entre províncias está suspensa e a circulação rodoviária tem grandes restrições. O alerta é máximo.

Quinze anos após o início da guerra do Iraque, a segurança nacional continua a ser um projeto e a influência iraniana uma constante neste país de maioria xiita. Nas legislativas deste sábado, 27 coligações compostas por 143 partidos vão disputar lugares no Parlamento, entre as quais cinco importantes blocos xiitas — a coligação “Vitória do Iraque”, do atual primeiro-ministro xiita Haider al-Abadi procurará tirar dividendos do anúncio do fim do Daesh. Num país onde a política se faz em obediência a uma lógica sectária, a vitória dos xiitas não estará em causa. Resta saber se a influência iraniana em Bagdade se manterá ou se aumentará — como acaba de acontecer no Líbano.

Faz amanhã uma semana que o Irão foi um dos grandes vencedores das legislativas libanesas, as primeiras em nove anos. Hezbollah (elegeu 13 deputados) e Amal (15) — o “duo xiita” próximo de Teerão — foram quem mais ganhou num Parlamento de 128 lugares em que, por imperativo constitucional, 64 terão de ser preenchidos por cristãos (maronitas, ortodoxos, católicos, protestantes, etc.) e os outros 64 por muçulmanos (sunitas, xiitas, alauitas) e druzos.

Inversamente aos resultados xiitas, o partido do primeiro-ministro Saad al-Hariri, sunita e próximo da Arábia Saudita, foi um dos grandes derrotados. O Movimento Futuro perdeu deputados inclusive nos seus bastiões (Beirute, Trípoli e Sidon), o que fez soar os alarmes em Riade e, por “amizade”, em Washington também.

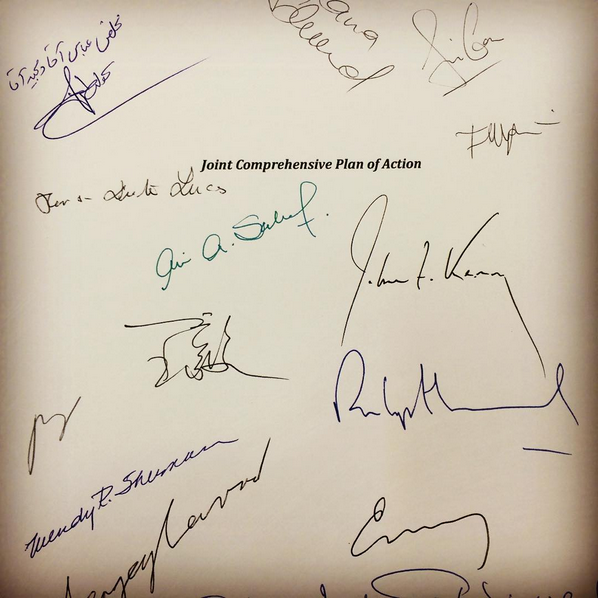

Donald Trump tinha até este sábado para decidir se continuaria a apoiar ou se retiraria os EUA do acordo sobre o nuclear iraniano. Não deixou que o prazo se esgotasse, nem esperou por eventuais cedências iranianas de última hora no sentido de uma revisão do acordo. Pressionado pela Arábia Saudita (que tem no Irão o grande rival) e por Israel (que tem fronteira com o Líbano e vive em alerta permanente em relação às movimentações do Hezbollah), Trump cortou a eito. Os resultados eleitorais no Líbano podem ter sido a provocação final à sua conhecida impaciência.

Do Iémen a… Marrocos

Iraque e Líbano são barómetros da influência iraniana na região, tal como a Síria, onde, ao apoiar Bashar al-Assad, que sobreviveu à guerra, Teerão mantém a sua influência intacta. Ontem, ao bombardear território sírio (ver texto de cima), foi o Irão que os israelitas quiseram atingir.

Teerão está em alta também na outra grande guerra em curso no Médio Oriente, no Iémen, onde apoia os rebeldes huthis, que controlam a capital. Na quarta-feira, o dia seguinte a Trump ter rasgado o acordo, os huthis dispararam mísseis que foram intercetados na direção de Riade, a capital da Arábia Saudita (árabe sunita). Esta lidera uma operação no Iémen para acabar com os huthis e, consequentemente, com a influência persa xiita no sul da península arábica.

A 1 de maio, sem alarido, Marrocos cortou relações com o Irão. Segundo Rabat, Teerão está por trás de ações do Hezbollah em território argelino, junto da Frente Polisário (que luta pela independência do Sara Ocidental). Do Golfo ao Magrebe, os tentáculos do Irão são sinónimos de crise.

Artigo publicado no “Expresso”, a 12 de maio de 2018