Uma coligação liderada pela Arábia Saudita começou a bombardear o vizinho Iémen. O objetivo é acabar com o poder dos rebeldes houthis, que controlavam a capital, ameaçavam tomar Aden e são apoiados pelo Irão. Mais um conflito revelador da grande rivalidade geopolítica do Médio Oriente: Arábia Saudita versus Irão

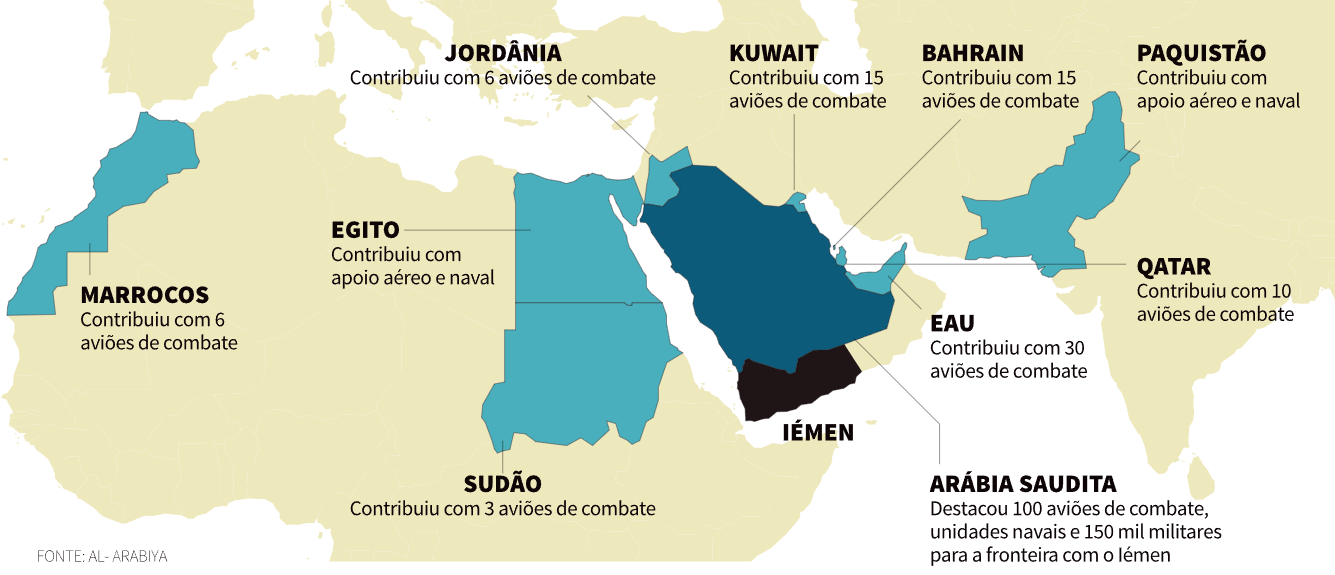

Dez países liderados pela Arábia Saudita lançaram, às primeiras horas de quinta-feira, uma operação militar no Iémen. A “Tempestade Decisiva”, como é chamada a missão, visa “defender e apoiar o Governo legítimo do Iémen e impedir que o movimento radical houthi assuma o controlo do país”, esclareceu Adel al-Jubair, embaixador saudita nos Estados Unidos.

Aviões da coligação alvejaram a base aérea de Al-Daylami, o aeroporto internacional a norte de Sanaa, bem como o complexo presidencial, que estava nas mãos dos rebeldes houthis (xiitas) desde janeiro. Registaram-se bombardeamentos também nas províncias de Sa’dah, Lahj e Taiz.

A Arábia Saudita controla o espaço aéreo do Iémen, impôs um bloqueio naval no estreito do Mar Vermelho e, segundo o “Yemen Times”, já há 25 mortos confirmados — um número provisório em virtude da continuidade dos bombardeamentos.

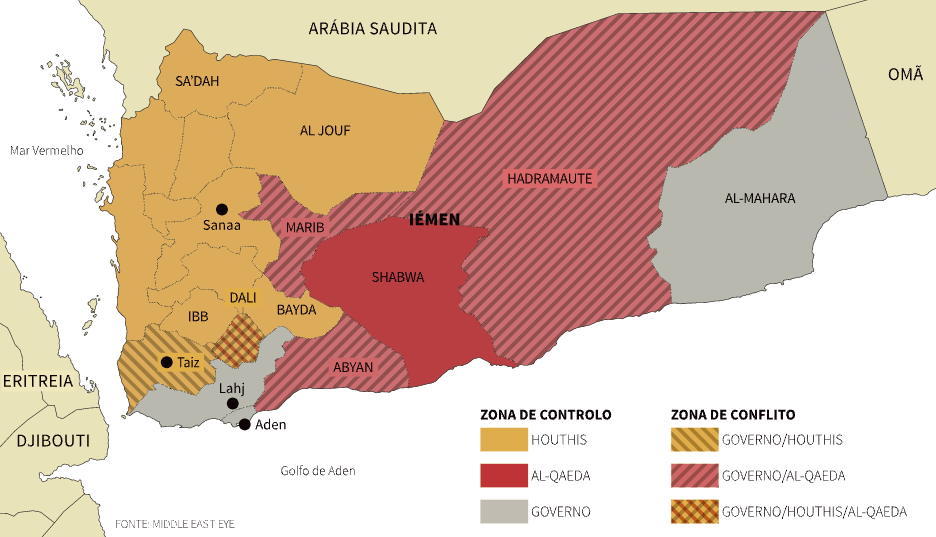

O ataque começou horas após o Presidente do Iémen, Abd-Rabbu Mansour, ter apelado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao Conselho de Cooperação do Golfo e à Liga Árabe a uma intervenção internacional para conter “a agressão dos houthis”. Estes dominavam a capital desde setembro e tinham em curso uma ofensiva para sul, na direção de Aden, onde se refugiara o Governo iemenita após os houthis tomarem o palácio presidencial.

A avançada houthi iniciou-se aos quatro ataques suicidas de sexta-feira contra duas mesquitas de Sanaa, frequentadas pelos houthis, e que fizeram mais de 140 mortos. O ataque foi reivindicado pelo autodenominado Estado Islâmico, mas muitos especialistas denunciam uma tentativa de oportunismo por parte dos jiadistas, apontando antes o dedo à Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA), sedeada no Iémen.

Após a chacina nas mesquitas, os houthis prometeram combater o “extremismo sunita”.

Desde Washington, o embaixador saudita disse esta quinta-feira que, por enquanto, a operação vai resumir-se a bombardeamentos aéreos, mas que a coligação “fará o que for necessário”. Segundo a televisão Al-Arabiya, a Arábia Saudita já tem mobilizadas 150 mil tropas.

“Acho e espero que não haja uma ofensiva terrestre”, diz ao Expresso Manuel Almeida, ex-editor do influente jornal árabe “Asharq Al-Awsat”. “Vai depender da reação dos houthis, que num primeiro momento vai ser inevitavelmente atacar a fronteira com a Arabia Saudita.”

“O Presidente Obama autorizou o fornecimento de informações e de apoio logístico às operações militares lideradas pelo Conselho de Cooperação do Golfo”, disse, em comunicado, Bernadette Meehan, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA. (O Conselho de Cooperação do Golfo é uma organização regional formada pela Arábia Saudita e pelas cinco petromonarquias na região do Golfo Pérsico.)

Inversamente aos EUA, o Irão — acusado de apoiar os houthis — condenou os ataques, considerando-os um “passo perigoso” que só agravará a crise no país. A posição de Teerrão não é uma surpresa. “Não tenho qualquer dúvida que os houthis são um grupo fortemente influenciado pelo Irão”, diz Manuel Almeida, colunista no sítio Al-Arabiya News. “Sem essa ligação, esta crise nunca teria assumido a atual proporção.”

Sauditas e iranianos protagonizam a grande e histórica rivalidade no Médio Oriente. A Arábia Saudita é o gigante sunita, simultaneamente guardiã das mesquitas sagradas de Meca e Medina. O Irão, que tem no poder um regime islamita desde 1979, é o contrapeso xiita. Paralelamente à rivalidade religiosa, há uma importante diferença cultural: os sauditas são árabes e os iranianos são persas.

Tudo isto os empurra para um braço de ferro geopolítico particularmente grave quando o palco do conflito é a região do Golfo. Há quatro anos, no contexto da Primavera Árabe, tanques e tropas sauditas invadiram o Bahrain, quando a população de maioria xiita contestava nas ruas a dinastia reinante dos Al Khalifa (sunita), que os sauditas defenderam.

A ameaça xiita às portas da Arábia Saudita — é esta a forma como é sentida em Riade — volta a manifestar-se agora, desencadeando nova intervenção militar, desta vez no Iémen.

Uma visita ao Irão, que tudo mudou

Mas nem sempre estes rebeldes foram um peão do Irão. Liderados por Abdul-Malik al-Houthi, os houthis (cuja designação vem do nome do chefe) são os zaydis do norte do Iémen que, nos anos 70, protestavam contra a discriminação de que eram alvo por parte do Governo e também contra o avanço do salafismo (uma doutrina sunita ultra-convervadora e, em muitos casos, radical) que ameaçava a sua identidade zaydi — xiitas em termos religiosos mas próximos dos sunitas do ponto de vista doutrinário.

“Nessa altura, eram um movimento puramente local com reivindicações razoáveis e legítimas”, explica Manuel Almeida. “O momento de mudança aconteceu quando o seu líder na altura fugiu do Iémen e passou um longo período no Irão. Quando regressou, em meados dos anos 90, criou um novo grupo caracterizado por uma agenda muito mais ativista e radical, baseado no revivalismo da identidade zaydi.”

Simultaneamente às reivindicações dos houthis e à presença no território do braço mais ativo da Al-Qaeda — que reivindicou o ataque contra o “Charlie Hebdo”, por exemplo —, também contribui para o barril de pólvora iemenita o facto de ser um dos países mais pobres do mundo. Segundo as Nações Unidas, cerca de dois terços da população — o que corresponde a cerca de 15 milhões de pessoas — necessitam de ajuda humanitária.

Artigo publicado no “Expresso Diário”, a 26 de março de 2015. Pode ser consultado aqui