O quadro de 100 mil mortos não aflige a ditadura, que taxa a ajuda internacional e vende casas a refugiados

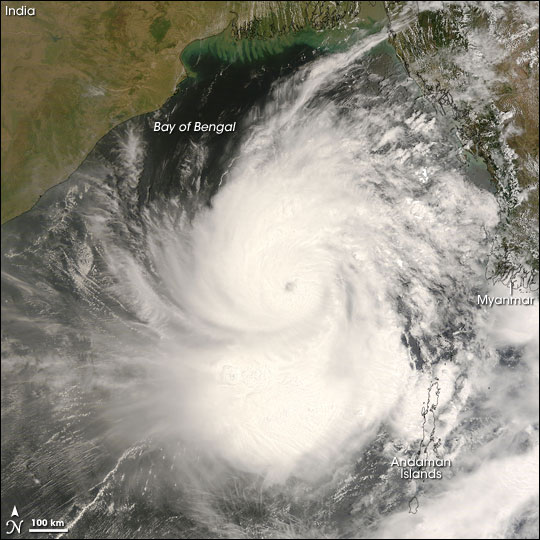

Oito meses após a Revolução de Açafrão, os monges budistas birmaneses voltaram a sair dos mosteiros — desta vez não para contestar o regime militar, mas antes para limpar as árvores das ruas e distribuir comida pelos sobreviventes da tragédia provocada pelo ciclone ‘Nargis’. “Onde estão os militares quando mais precisamos deles?”, interrogava-se uma dona de casa birmanesa. “Demoraram um dia para se abaterem sobre os monges mas quatro dias após o ciclone ainda ninguém os viu”, disse.

A coberto do anonimato, muitos birmaneses testemunham a forma negligente como a Junta Militar tem respondido à maior catástrofe de sempre no país. “Somos sobreviventes. Mas se quisermos um telhado novo temos de pagar às autoridades”, disse uma habitante de Rangum. “Até nos sentimos com sorte, porque depois vemos pessoas próximas das autoridades comprar esses materiais e venderem-nos a preços inflacionados”.

Em entrevista ao Expresso, um porta-voz do governo birmanês no exílio denunciou: “Os militares estão a exigir um imposto de 10% sobre a ajuda que entra na Birmânia”, acusou Bo Hla Tint. “Não posso confirmar essa informação, mas não me surpreenderia”, revelou ao Expresso Fernando Nobre, presidente da Assistência Médica Internacional (AMI). “Já houve países que cobraram a aterragem de aviões humanitários, após eles próprios terem lançado apelos de ajuda. Aconteceu-me no Zaire, em 1994, e em países de língua portuguesa também”. Contactados, Programa Alimentar Mundial (PAM) e Médicos Sem Fronteiras negaram ter pago qualquer taxa para entrar no país.

A caminho dos 100 mil mortos

Oficialmente, morreram 22 mil pessoas e 41mil estão desaparecidas; estimativas independentes admitem que os mortos poderão superar os 100 mil. Aye Kyu, um deputado da região de Laputta — onde, segundo o Comité Internacional da Cruz Vermelha, 92% das casas foram destruídas — descreveu ao Expresso o caos gerado pelo ‘Nargis’: “Não havia casas com telhados intactos e algumas tinham colapsado. Havia cobras na água das inundações e ondas gigantescas tão altas quanto as casas. As pessoas tinham de subir aos postes quando as ondas vinham e eram levadas pelas águas quando ficavam sem força para trepar a postes ou árvores. Muitas aldeias desapareceram totalmente. Alguns cadáveres flutuavam”.

Nos primeiros dias, a assistência às vítimas foi lenta. “Há obstáculos naturais que dificultam o acesso a muitos locais seriamente afectados. Os barcos que costumamos usar na região do delta foram destruídos”, relatou ao Expresso Marcus Pryor, porta-voz do PAM. “Também temos dificuldades para obter vistos. Temos pessoal em Banguecoque (Tailândia), à espera de entrar. É muito frustrante”. Ontem, o Governo birmanês fechou as portas à ajuda internacional, alegando que o país não está preparado para a receber.

As organizações humanitárias fazem fila para entrar. Uma equipa da AMI parte este fim-de-semana para a Tailândia para lutar por vistos junto da embaixada birmanesa. “A obtenção de vistos pode demorar de três dias a três semanas”, diz Fernando Nobre.

“As autoridades de Myanmar estão mais interessadas no apoio (sobretudo financeiro) de países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), nomeadamente da China, que não levantarão muitas questões, ao contrário das instituições humanitárias da sociedade civil que são vistas como potenciais críticos da situação local”, continua o presidente da AMI.

Uma semana após rajadas de vento superiores a 200km/h terem transformado regiões do delta do rio Irrawaddy em zonas de guerra, a preocupação prende-se agora com a prevenção de doenças. “A Birmânia tem uma situação endémica de febre tifóide e padece de dengue e de malária”, diz Fernando Nobre. “Dentro de uma semana muitos desaparecidos serão considerados mortos. O problema é cuidar dos vivos. As doenças hídricas poderão vitimar muita gente”.

Serviço especial da agência de notícias birmanesa Mizzima

ALDEIA DE BAMBU

Milagre ou boa arquitectura?

Enquanto o ciclone ‘Nargis’ passava, na sua máxima força, sobre Hlaing Tha Yar, uma aldeia no sudoeste da Birmânia, os habitantes rezavam para que as suas leves cabanas de bambu não fossem pelos ares. Passada a tempestade, a maioria das construções permanecia firme e intacta. Apenas um em cada dez telhados — feitos de folhas — foram arrancados. Mas “ninguém morreu. Tivemos muita sorte”, desabafou um estudante de 18 anos. Em Hlaing Tha Yar moram cerca de 10 mil pessoas.

CRISE ALIMENTAR

Ciclone devasta zona de arrozais

O coração da produção de arroz da Birmânia, em tempos o primeiro produtor mundial, foi severamente afectado pelo ‘Nargis’. Segundo a ONU, os cinco estados mais atingidos lavram 65% da produção total. Até agora, a Birmânia era auto-suficiente em matéria de arroz, o que lhe permitiu controlar o preço do cereal que, recentemente, triplicou no mercado externo. Os 30 milhões de toneladas que produz são quase na totalidade para consumo interno. O ciclone trouxe o receio de escassez.

EXECUÇÕES DEPOIS DO CICLONE

Governada por militares desde 1962, a Birmânia está isolada do mundo. As sequelas do ciclone ‘Nargis’ confirmaram-no

Às primeiras horas do caos que se seguiu à passagem do ciclone ‘Nargis’, a famosa prisão de Insein — que alberga os prisioneiros políticos e é considerada o local mais sinistro da Birmânia — foi palco de uma chacina: 36 prisioneiros foram executados durante um motim espoletado por um incêndio.

Tido como um dos regimes mais paranóicos e repressivos à face da Terra, o Governo liderado, desde 1992, pelo general Than Shwe mostrou, assim, não abdicar da sua política securitária mesmo quando o país está envolto na maior das tragédias. “Este regime militar é estúpido. Só se preocupa em perpetuar-se no poder. É xenófobo e não quer que a comunidade internacional veja esta tragédia”, denunciou, em entrevista ao Expresso, Bo Hla Tint, porta-voz do Governo birmanês no exílio, sediado nos Estados Unidos.

Desde 1962, a Birmânia — uma antiga colónia britânica independente desde 1948 e baptizada de Myanmar em 1989 — tem sido governada, ininterruptamente, pelos militares. Em 2005, o regime deixou Rangum e mudou-se de armas e bagagens para uma nova capital. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a manutenção desse complexo ministerial custa 2% do PIB do país.

Instalado em Naypyidaw, o regime distanciou-se ainda mais do povo e tornou-se mais autista, impedindo jornalistas estrangeiros de entrarem no país e mantendo um controlo apertado sobre as redes de Internet e de telemóvel.

Assim que a catástrofe provocada pelo ciclone ‘Nargis’ se tornou evidente, o Governo emitiu um comunicado dizendo que o referendo constitucional previsto para hoje iria manter-se, sendo apenas adiado, para o próximo dia 24, nos 47 municípios mais afectados. Ao preocupar-se mais com a agenda política do que com as consequências do ciclone, o regime revelou incapacidade e umgrande desfasamento em relação à realidade.

Membro da Liga Nacional para a Democracia — o partido liderado pela Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, que se encontra em prisão domiciliária —, Bo Hla Tint foi um dos líderes das históricas manifestações pró-democracia de 1988 — brutalmente reprimidas pelas autoridades. Questionado sobre se não sente que a Birmânia é um país esquecido pela comunidade internacional, ele responde: “O problema da Birmânia não é o desconhecimento internacional em relação à magnitude da questão ou à intransigência e opressão do regime militar. O problema-chave prende-se com interesses estratégicos. Ninguém quer embaraçar a Índia e a China”.

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 4 de agosto de 2018