Seis navios enviados pelo Irão chegaram recentemente à Venezuela, carregados de alimentos e petróleo. Penalizados por sanções impostas pelos Estados Unidos, os dois países investem numa relação bilateral que significa uma preciosa fonte de receitas para Teerão e, para Caracas, a garantia de que os depósitos de combustível não se esvaziem por completo

Da pandemia de covid-19 aos protestos contra o racismo, passando por sondagens que traduzem dificuldades na corrida para a Casa Branca, Donald Trump tem problemas suficientes que lhe tomem os dias. Não muito longe dos Estados Unidos, contudo, dois dos países com quem o Presidente norte-americano assumiu uma rutura estão mais ativos e cooperantes do que nunca — o Irão e a Venezuela.

“Desde 1999, a ‘Venezuela Bolivariana’ ocupa um lugar especial na mundividência político-ideológica e nas ambições da República Islâmica do Irão”, afirma ao Expresso o investigador Ali Fathollah-Nejad, do Brookings Doha Center e professor na Universidade de Tübingen (Alemanha).

“Os dois ‘Estados revolucionários’ formam um eixo de resistência Sul-Sul, terceiromundista e ‘anti-imperialista’, contra a América. Ambos sofrem tremendamente com sanções onerosas impostas pelos EUA e têm uma má gestão económica e corrupção no centro do baixo e mau desempenho económico e financeiro.”

Numa tentativa de contrariar dificuldades, têm chegado à Venezuela cargueiros enviados pelo Irão, transportando bens essenciais. O último atracou em Caracas na semana passada, com alimentos destinados a abastecer o primeiro supermercado iraniano que vai abrir portas no país.

Antes, cinco outros navios tinham transportado 1,5 milhões de barris de petróleo iraniano e equipamentos destinados a revitalizar as refinarias locais, que têm sido afetadas pelo efeito das sanções norte-americanas.

“O Irão é dos poucos aliados que restam à Venezuela. Tanto a China como a Rússia reduziram a sua exposição ao país, já que, ao abrigo das sanções dos EUA, negociar com o regime de Nicolás Maduro pode sair muito caro”, diz ao Expresso o investigador Nicolás Saldías, do Wilson Center, em Washington D.C. (EUA), referindo-se à ameaça de retaliação de Washington sobre países que insistam em desenvolver relações económicas com a República Islâmica.

“O Irão, por seu lado, já é fortemente sancionado pelos EUA, pelo que tem muito pouco a perder e, na verdade, até tem algo a ganhar com a exportação de bens extremamente necessários para a Venezuela”, acrescenta Saldías.

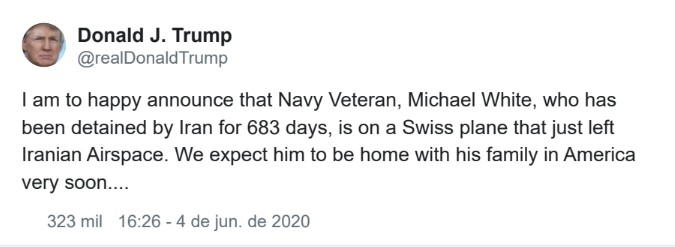

A rutura da Administração Trump com o Irão data de 8 de maio de 2018, quando os EUA abandonaram o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano e reintroduziram as sanções que haviam sido suspensas por Barack Obama. Com a Venezuela, uma data-chave foi 23 de janeiro de 2019, quando Washington retirou legitimidade a Maduro e reconheceu Juan Guaidó como Presidente Interino do país.

“Na medida em que ambos os países se tornaram párias na cena internacional, têm pouca escolha a não ser cooperar”, conclui Saldías.

“Os envios de combustível do Irão para a Venezuela, com o objetivo de aliviar uma escassez aguda de gasolina no país, foram assumidos por ambos os lados dentro da narrativa de ‘frente de resistência contra o imperialismo dos EUA’”, diz Ali Fathollah-Nejad.

“Para os conservadores iranianos, a relutância de Washington em interferir militarmente foi vista como sinal de que ‘estamos a testemunhar o declínio precoce e rápido dos nossos arqui-inimigos, particularmente os EUA’, disse o chefe dos Guardas da Revolução”, corpo de elite das forças armadas iranianas.

Temendo uma reação militar dos norte-americanos, as embarcações iranianas foram escoltadas por aviões de combate e helicópteros venezuelanos na sua aproximação à costa.

Aviões carregados de barras de ouro

Em direção contrária aos navios que chegaram do Irão, partiram de Caracas aviões da companhia aérea iraniana Mahan Air carregados com toneladas de lingotes de ouro. É a forma de pagamento dos venezuelanos. “Estima-se que a Venezuela tenha pago ao Irão mais de 700 milhões de dólares [624 milhões de euros] em ouro por remessas de gasolina e outros bens básicos”, esclarece Saldías.

“Esta é a mesma companhia aérea terrorista que o Irão usa para transportar armas e combatentes por todo o Médio Oriente”, insurgiu-se o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. “Estes voos têm de parar e os países deviam fazer a sua parte e negar autorizações de voo, da mesma forma que muitos já recusaram autorizações de aterragem a esta companhia aérea sancionada.”

Para o Irão, esta relação significa uma preciosa fonte de receitas. Para a Venezuela, é uma forma de garantir que os depósitos de combustível não se esvaziem por completo — uma grande ironia, tratando-se a Venezuela de um dos países onde o crude é mais abundante.

“A Venezuela e o Irão têm, respetivamente, as maiores e as quartas maiores reservas mundiais de petróleo comprovadas, sendo as reservas venezuelanas o dobro das iranianas”, recorda Ali Fathollah-Nejad. “No entanto, as sanções dos EUA, a escassez interna e a natureza mutável do mercado mundial de petróleo são obstáculos importantes para Caracas e Teerão desenvolverem plenamente a sua riqueza em hidrocarbonetos.”

Nicolás Saldías recorda que, na Venezuela, a indústria petrolífera está nas mãos do Estado, através da Petróleos de Venezuela (PDVSA), “que tem sido usada pelo regime para apoiar os seus programas sociais e para corrupção. Na medida em que muitos milhões de dólares foram desviados da empresa, menos dinheiro foi investido para manter os níveis de produção. À medida que o regime de Maduro se tornou instável, o papel das forças armadas cresceu. Os líderes militares que chefiam a empresa têm falta de experiência no sector, o que piorou o desempenho da empresa”.

Crise com raízes em 2002

Saldías identifica o início da instabilidade na indústria petrolífera venezuelana na grande greve de 2002, motivada por razões políticas (estava Hugo Chávez no Palácio de Miraflores), que paralisou o sector e obrigou a Venezuela a importar petróleo do estrangeiro.

Seguiram-se despedimentos em massa e substituíram-se engenheiros qualificados e quadros que se opunham a Chávez por pessoal menos qualificado. A produção caiu e, depois, tudo se complicou com a queda do preço do crude nos mercados internacionais e as sanções dos EUA.

Para o Irão, estes carregamentos de petróleo trazem benefícios simbólicos e económicos. “Simbolicamente, contribuem para manter a narrativa que o Irão tem usado de forma consistente na região (em especial relativamente ao regime de Assad na Síria), segundo a qual nunca abandona aliados leais, sobretudo quando estão em apuros. E também, atravessando estas remessas metade do globo, dão crédito à sua autoproclamada ambição de se afirmar como verdadeiro ‘ator global’”, explica Ali Fathollah-Nejad.

“Em termos económicos, as remessas de combustível coincidem com uma alta produção interna que não está a ser absorvida em virtude da falta de compradores estrangeiros (também como resultado da pandemia) e da diminuição do consumo doméstico (consequência da triplicação dos preços dos combustíveis em novembro).”

Esta aliança estratégica contra o “imperialismo americano” não é de agora. Membros fundadores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em 1960, foi com Hugo Chávez em Caracas (1999-2013) e Mahmud Ahmadinejad em Teerão (2005-2013) que se desenvolveram os laços bilaterais mais fortes.

Os dois presidentes visitaram-se muitas vezes e firmaram acordos nos sectores energético, agrícola, industrial e financeiro. Há outro domínio de cooperação entre o chavismo e os ayatollahs que causa inquietação… “Este relacionamento estreito fez soar alarmes nos EUA. Há quem acredite que o Hezbollah [grupo paramilitar libanês apoiado pelo Irão] esteja ativo na Venezuela.”

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 30 de junho de 2020. Pode ser consultado aqui