A imprensa internacional foi incapaz de antecipar o 25 de Abril. Houve mesmo quem saísse de Portugal nas vésperas do golpe militar… Mas passada a estranheza, a atração de correspondentes e enviados estrangeiros pela Revolução dos Cravos foi incondicional

A imprensa internacional foi incapaz de antecipar o 25 de Abril. Houve mesmo quem saísse de Portugal nas vésperas do golpe militar… Mas passada a estranheza, a atração de correspondentes e enviados estrangeiros pela Revolução dos Cravos foi incondicional

A revolução portuguesa apanhou o mundo de surpresa e Werner Herzog em contrapé. O jornalista suíço, com escritório em Madrid, viera até Portugal por alturas do levantamento das Caldas da Rainha de 16 de março. Convencido de que nada aconteceria a curto prazo, regressou à capital espanhola a 22 de abril, ignorando alertas de que algo poderia estar iminente… “Tinha falado com um militar que me disse para esperar algum tempo e não voltar já para Madrid. Chamava-se António Reis. Eu pensava que ele era um romântico sonhador e não acreditei. Quando ouvi as notícias no dia 25 percebi que ele sabia de tudo”, recorda. “Talvez tenha sido melhor assim… Teria sido terrível eu saber o que ia acontecer sem poder dizer a ninguém.”

Werner apanhou o último comboio do dia 25 para Portugal, onde chegou na manhã de 26. Para poupar dinheiro — trabalhava em regime freelance —, hospedou-se em pensões baratas na Avenida da Liberdade onde, em condições precárias, ia dando resposta às crescentes solicitações da imprensa estrangeira. Chegou a trabalhar simultaneamente para dois jornais suíços (“Tagesanzeiger” e “Basler Zeitung”) e dois alemães (“Frankfurter Rundschau” e “Stuttgarter Zeitung”).

A Revolução dos Cravos colocara Portugal na primeira página dos jornais como nenhum acontecimento antes. Nos dias seguintes, reabertas as fronteiras, afluíram a Lisboa repórteres de todo o mundo. “Chegaram bastantes, mas poucos estavam preparados para entender o que se passava”, diz. “Lembro-me de um jornalista da televisão suíça que tentava seguir os acontecimentos e saber quem era quem. Fomos para a Estação de Santa Apolónia, onde uma multidão ouvia um discurso. ‘Quem é aquele? Quem é aquele?’, perguntou-me. ‘Chama-se Mário Soares. E acaba de regressar do exílio em Paris’…”

Visto do exterior, o Portugal de inícios de 1974 denotava nervosismo. O golpe frustrado das Caldas era a prova de que algo mexia, mas a possibilidade de uma revolução estava longe das expectativas. “O ‘Le Monde’ não atribuiu grande importância ao 16 de março”, recorda José Rebelo, exilado em Paris e então membro da administração do diário francês, do qual viria a ser correspondente em Portugal entre 1975 e 1991. “Pensou que era uma escaramuça entre militares. De tal forma que enviou a Portugal um jovem estagiário, o Dominique Pouchin.”

Como era vespertino, o “Le Monde” noticiou o 25 de Abril na edição que saiu para as bancas à uma da tarde. Os tanques nas ruas e a ausência de violência — “o carácter romântico da revolução”, como diz José Rebelo — foi crucial para o sucesso mediático dos acontecimentos. “Não sei se houve outro facto na história do ‘Le Monde’ que tenha justificado um tão grande número de artigos sobre Portugal…” O jornal chegou a ter enviados especiais em Lisboa, Porto, Açores e em Angola.

Quartéis-generais nos hotéis

Em Lisboa, os jornalistas estrangeiros tinham tendência a agrupar-se por hotéis. “Os franceses ficavam no Mundial, os ingleses iam mais para o Tivoli e os americanos para o Sheraton”, recorda. “Depois constituíamos autênticas redações. No sétimo andar do Hotel Mundial, havia jornalistas do ‘Le Monde’, do ‘Nouvel Observateur’, de revistas de direita, como ‘Le Point’ ou ‘L’Express’, ou do ‘L’Humanité’, órgão do Partido Comunista francês. Trabalhávamos ali, jantávamos todos juntos, partilhávamos o que víamos e rentabilizávamos ao máximo os contactos uns dos outros.”

Entre a legião de enviados, José Rebelo recorda um da agência Nova China: “Vinha com cozinheiro e tudo.” O facto de Portugal pertencer à NATO e, sobretudo, o futuro de Angola atraía especialmente jornalistas do Leste.

Emma Gilbert recorda o dia em que foi recrutada para ir traduzir para inglês o anúncio de formação do I Governo Provisório, feito por Sanches Osório, porta-voz da Junta de Salvação Nacional. “Eu não quero exagerar, mas havia, à vontade, uns 500 jornalistas” naquela sala do Palácio Foz, sede do Secretariado Nacional de Informação.

Nascida em Portugal e de nacionalidade dinamarquesa, Emma era fluente em inglês. Conhecedora da realidade local, foi logo contratada pela agência sul-africana Argus, a primeira etapa de uma carreira no jornalismo que haveria de torná-la, a partir de janeiro de 1975, correspondente em Portugal da Associated Press, que funcionava num escritório apertado da Praça da Alegria, por cima do Maxime. O laboratório fotográfico era a casa de banho.

Nos dias agitados após a revolução, Emma trabalhou também como guia-intérprete de repórteres que chegavam, alguns acabados de cobrir a guerra no Vietname, como o fotógrafo alemão Horst Faas, premiado com um Pulitzer. “Um dia, fui com um jornalista americano, que também tinha estado no Vietname, para a zona do RALIS. Os tropas estavam armados com G3 e o povo gritava: ‘Armas para o povo! Armas para o povo!’ Nós estávamos na frente da manifestação. A dada altura, ao ouvir-nos falar inglês, alguém gritou: ‘Está aqui a CIA!’ Ficámos um pouco aflitos. Comecei a pensar como é que podíamos sair dali. Ele disse: ‘É assim: agachas-te e começas a recuar de costas por baixo dos braços deles.’ E assim saímos dali. Eram épocas de grande desafio.”

Cara cansada de tanto sorrir

Quarenta anos depois, Sandy Sloop não tem dúvidas que o 25 de abril de 1974 foi, “talvez, o dia mais importante” da sua vida. Este norte-americano nascido no Brasil — que, entre 1977 e 1990, foi o correspondente em Lisboa da agência United Press International — chegara a Portugal em 1971 “a caminho de África”, o seu principal interesse, mas também com o objetivo de estudar português e “descobrir o que era a ditadura”.

Soube da revolução de madrugada e correu logo para a rua, “para participar na história que se fazia”. “Escrevi um postal para a família para ter pretexto para andar na rua.” Percorreu Lisboa de lambreta: tentou, sem sucesso, chegar ao aeroporto; no Rossio, viu uma esquadra da NATO partir ao longe e assistiu à passagem da coluna de Salgueiro Maia a caminho do Quartel do Carmo — saudada por cravos vermelhos e flores de todos os tipos. No Largo do Carmo, Sandy assistiu aos acontecimentos em cima de um chaimite. Quando voltou para casa, já de madrugada, “sentia os músculos da cara cansados de tanto sorrir”.

Pouco depois da revolução, foi contactado pela embaixada dos EUA e aceitou acompanhar, durante uma semana, dois jornalistas norte-americanos (do “Baltimore Sun” e do “Chicago Tribune”) e um australiano (do “The Age”, de Melbourne), profissionais batidos, com experiência de histórias quentes, como parecia ser o caso “pelo que significava para Portugal, mas também em termos africanos.”

“No nosso primeiro almoço, levei-os ao Bonjardim, o rei dos frangos, junto ao Rossio. Um deles perguntou-me: ‘Você que mora cá, como é que reage a isto tudo?’. Eu disse: ‘Bem, para mim, isto é uma espécie de orgasmo coletivo’. Ele comentou: ‘É uma expressão muito forte, mas eu trabalho para um jornal de família… Tenho a impressão que não vou poder citá-lo’.”

Sandy refere que os três eram “praticamente analfabetos” em relação a Portugal. Durante décadas, além do caso do “Santa Maria” e do início das guerras em África, muito pouco tinha acontecido no país que tivesse chamado a atenção da imprensa estrangeira. “Havia muito poucos jornalistas estrangeiros acreditados em Lisboa antes de 25 de abril. Estariam provavelmente em Madrid ou em Paris e ficavam com um olho cá.”

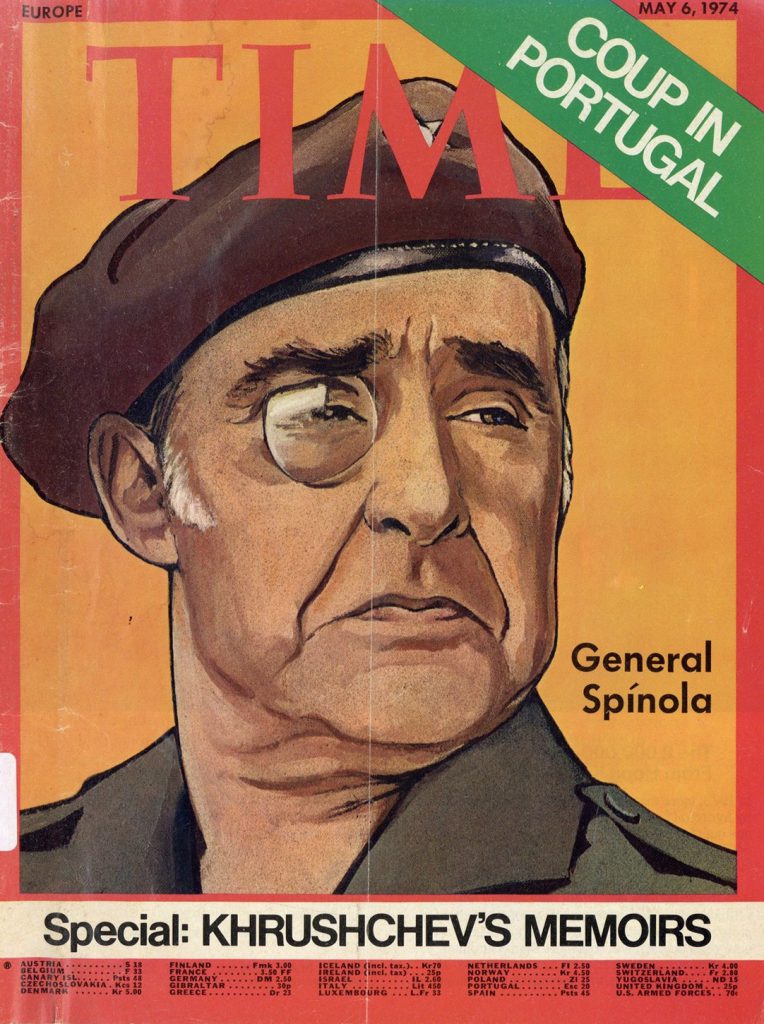

Nos EUA, na redação da “Time”, julgava-se que Portugal era Espanha. E mesmo entre nuestros hermanos havia uma grande ignorância sobre a situação do lado de cá da fronteira

Chegados a Portugal na década de 60, a norte-americana Martha de la Cal e o marido, o fotógrafo inglês Peter Collins, eram exceção. Pela mão de Martha, a revolução portuguesa chegou à revista “Time”, com uma ilustração de Spínola a fazer a capa da edição de 6 de maio de 1974. Falecida em 2011, a jornalista recordou, numa entrevista de 2008, o desconhecimento do mundo em relação a Portugal. “Eu mandava muitíssimo material para a redação central em Nova Iorque, onde havia jornalistas muito bem pagos só para escrever. Depois a ‘Time’ enviava-me o que eles escreviam para eu fazer correções. A primeira coisa que me mandaram no dia 25 de abril dizia: ‘Desde Fernando e Isabel de Espanha que não…’ Eu mandei de volta a dizer: ‘Não! Estamos em Portugal! Não é Espanha!’ Sabia-se muito pouco sobre o país.”

Mesmo em Espanha, Portugal era uma realidade desconhecida. “Conhecíamos Fátima, Eusébio, Amália e o vinho do Porto. Ninguém pensava ir a Portugal”, recorda Ramón Font, o catalão que viria a ser correspondente em Lisboa da agência EFE, da Radio Nacional de Espanha e da TVE. “Eu conhecia o livro de Spínola (‘Portugal e o Futuro’) e, porque estava politizado, sabia quem era Mário Soares e Álvaro Cunhal.”

Excursão política

A trabalhar numa rádio de Barcelona, fez-se à estrada decidido a “saber o que era a liberdade. Com um grupo de amigos do jornalismo, do cinema, do ensino, fizemos uma excursão política a Portugal, durante uma semana”. Marcou-o muito a visita ao jornal “República”, onde se impressionou com a figura de Raul Rego. “Eu não sei quanto tempo aqueles jornalistas dedicavam ao seu trabalho, porque passavam horas a receber colegas estrangeiros e nunca diziam ‘não posso’. Estavam sempre disponíveis para explicar as coisas seriamente.”

Ramón Font diz que o golpe das Caldas colocara-o “de prevenção”. Ainda assim, não deixou de se sentir surpreendido quando soube da revolução. “O 25 de Abril foi uma surpresa para toda a gente, sobretudo pelo seu estilo e ausência de violência. Foi o que me fascinou. Lembro-me de uma conversa, muitos anos depois, com o dono do restaurante Tavares em que lhe disse: ‘Deixe de se queixar! Os tanques passaram em frente a este restaurante, um símbolo do antigamente, e ninguém partiu os vidros’. Ele disse: ‘É verdade, desculpe!’”

Artigo publicado na edição especial “25 Abril 40 anos”, Vol. 1, distribuído com o “Expresso”, de 12 de Abril de 2014