O ataque do Hamas a Israel fez aumentar o número de detenções de palestinianos. Nas prisões israelitas, há atualmente cerca de 9000 pessoas oriundas da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, umas condenadas a prisão perpétua, outras em vias de julgamento, muitas sem qualquer acusação. O prisioneiro mais famoso é Marwan Barghouti, a quem chamam “o Mandela palestiniano” e que o Hamas quer ver sair em liberdade. Quem também passou pelas prisões israelitas foi Yahya Sinwar, o líder do Hamas que hoje é o homem mais procurado por Israel

Paris, Cairo, Doha… Nas últimas semanas, estas capitais têm acolhido conversações com vista a uma pausa nos combates entre Israel e o Hamas. A confirmar-se, será a segunda em quase cinco meses. Em novembro, uma trégua de sete dias possibilitou a libertação de 105 reféns (81 dos quais israelitas), levados para dentro da Faixa de Gaza a 7 de outubro, durante o ataque do Hamas — restam ainda 134 no território palestiniano. Por seu lado, Israel abriu as portas das suas prisões a 240 palestinianos, 107 dos quais menores.

“A questão palestiniana sempre girou em torno das negociações para a libertação de prisioneiros detidos em prisões israelitas, e muito frequentemente em regime de detenção administrativa, o que significa ficarem detidos por tempo ilimitado sem acusação nem julgamento”, explica ao Expresso Giulia Daniele, professora no Instituto Universitário de Lisboa, do ISCTE. “Esta margem de negociação aumentou ainda mais desde 2006, após a vitória do Hamas nas eleições legislativas palestinianas.”

A 25 de junho de 2006, exatamente cinco meses após o escrutínio palestiniano, o rapto de um soldado israelita, no complexo posto fronteiriço de Kerem Shalom — entre Israel, o Egito e a Faixa de Gaza — daria origem à troca de prisioneiros mais desproporcional de sempre envolvendo Israel e, do outro lado, o Hamas ou o Hezbollah libanês.

A 11 de outubro de 2011, para receber de volta o soldado Gilad Shalit, Israel aceitou libertar 1027 prisioneiros palestinianos. Do grupo fazia parte Yahya Sinwar, o líder do Hamas que Israel pensa ter sido o ‘cérebro’ do ataque de 7 de outubro e que procura a todo o custo. Recentemente, as Forças de Defesa de Israel divulgaram um vídeo, referente aos primeiros dias da guerra, onde Yahya Sinwar é identificado no interior de um túnel.

“Benjamin Netanyahu pagou caro a libertação de Gilad Shalit ao ter de libertar mais de 1000 presos palestinianos”, comenta a investigadora, “mas ganhou em termos de consenso nacional. De seguida, tomou a decisão de assassinar Ahmed al-Ja’bari, o comandante operacional das Brigadas Izz ad-Din al-Qassam”, que raramente aparecia em público e socorria-se de estafetas para comunicar com outros dirigentes do Hamas.

O homem foi morto a 14 de novembro de 2012, numa rua da cidade de Gaza, atingido por um drone israelita. Esta execução “aumentou ainda mais o consenso em torno de Netanyahu que estava a perder o apoio do seu eleitorado por questões de política interna”. No mês anterior, o Parlamento de Israel votara a sua dissolução após falhar a aprovação do orçamento para o ano seguinte.

Quando foi libertado, Yahya Sinwar cumpria quatro penas de prisão perpétua. Israel cedeu em nome de um interesse maior. É o que pode acontecer com milhares de palestinianos que, de forma recorrente, são presos, mantidos nas prisões de Israel — alguns sem condenação ou até acusação — e pontualmente usados como moeda de troca.

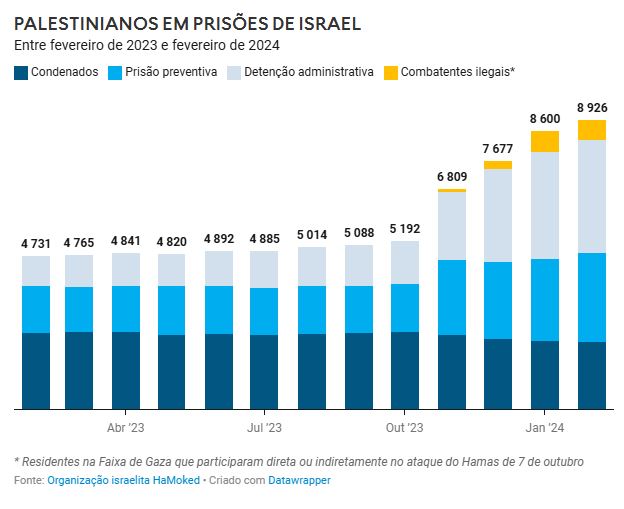

Quer a organização palestiniana Addameer, quer a organização de defesa dos direitos humanos israelita HaMoked contabilizam atualmente cerca de 9000 prisioneiros palestinianos nas cadeias israelitas. Quase 3500 não estão acusados de qualquer crime.

O número total aumentou significativamente desde 7 de outubro, na sequência da detenção de palestinianos de Gaza envolvidos no ataque e, sobretudo, de habitantes da Cisjordânia ocupada, onde Israel aplica a lei militar à população palestiniana e o direito civil aos seus colonos.

Desde 7 de outubro, organizações de direitos humanos têm também dado conta do agravamento das condições de detenção dos palestinianos, que passa por “rusgas violentas, transferências retaliatórias entre prisões e isolamento de prisioneiros, menos acesso a água corrente e pão e menos visitas de familiares”, enumerou a organização internacional Human Rights Watch, em finais de novembro.

No sábado, a agência palestiniana Wafa noticiou a morte de um palestiniano, na prisão israelita de Ramla. Izz al-Din Ziyad el-Banna, de 40 anos, vivia em Gaza, onde foi detido pelas forças israelitas há dois meses. Sofria de hemiplegia e, segundo a Wafa, “foi submetido a tortura após a sua detenção, o que provocou uma grave deterioração do seu estado de saúde”.

Israel rebate as acusações de maus tratos e de condições desumanas reservadas aos prisioneiros palestinianos dando como exemplo a experiência do próprio Yahya Sinwar. Quando esteve preso, o líder do Hamas foi submetido a uma cirurgia, realizada por médicos israelitas, para remoção de um tumor no cérebro.

Dos atuais 9000 prisioneiros palestinianos, o maior grupo — quase 3500 — está em regime de detenção administrativa. Isso significa que não só nunca foram julgados como não estão acusados de qualquer crime. Os períodos de detenção vão sendo renovados indefinidamente, com base em informação secreta que não chega ao conhecimento do detido.

Os prisioneiros podem ficar nesta situação durante meses ou anos. Para Israel, a detenção administrativa é uma arma que enche as prisões de palestinianos que, mais cedo ou mais tarde, podem ser usados no combate político.

Em junho de 2021, três organizações palestinianas — o Clube dos Prisioneiros da Sociedade Palestiniana, a Comissão para os Assuntos dos Detidos e Ex-Detidos e o Conselho Superior dos Prisioneiros — anunciaram terem documentados mais de um milhão de palestinianos detidos por Israel desde 1967, quando começou a ocupação da Palestina. Para a ONU, o número é credível.

A arma da greve de fome

As práticas de detenção abusivas têm suscitado reações por parte dos próprios prisioneiros. “Um instrumento muito importante e representativo utilizado pelos presos é a greve de fome, individual ou coletiva, que já envolveu dezenas de representantes de partidos políticos palestinianos, nas últimas décadas”, recorda a investigadora.

A última ação coletiva começou a 18 de agosto passado. Mais de 1000 presos deixaram de comer em protesto contra rusgas contínuas aos seus quartos, em várias prisões, com uso excessivo de força. Havia também queixas relativas às visitas de familiares e aos períodos na solitária.

Hisham Abu Hawash foi protagonista numa das ações da ‘batalha dos estômagos vazios’, como são genericamente conhecidas as campanhas de greve de fome dos palestinianos. Este membro da Jihad Islâmica Palestiniana, natural da aldeia de Dura, perto de Hebron (Cisjordânia), foi libertado a 4 de janeiro de 2022, após 141 dias sem comer, o que o definhou até aos 38 kg. Hawash tinha 40 anos e estava em regime de detenção administrativa havia 15 meses. Oito meses após ser libertado, voltou a ser preso.

Giulia Daniele realça o compromisso político dos presos que se manifesta mesmo atrás das grades. “Até agora, o diálogo entre Hamas e Fatah foi possível quase exclusivamente graças aos presos políticos.”

Em 2006, após a vitória do Hamas — numas eleições em que alguns deputados eleitos estavam na cadeia —, “os presos políticos foram capazes de pôr de lado as rivalidades entre fações, em particular entre o Hamas [islamita] e a Fatah [secular]”, diz.

“O debate — que continua, ainda hoje, nas prisões israelitas entre presos palestinianos — demonstra que todos os partidos se envolveram numa reflexão alargada que contemplou as divisões entre eles, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de encontrar uma unidade nacional como base da resistência contra o ocupante israelita.”

Essa discussão tornou possível, no primeiro semestre de 2006, a formação de dois governos palestinianos integrados por Hamas e Fatah, o segundo dos quais de “unidade nacional”.

“Depois de um período de fortes tensões e conflitos intrapalestinianos, começou-se a falar da possibilidade de união graças aos presos políticos e aos documentos de reconciliação nacional assinados por líderes dos diferentes partidos. Em várias ocasiões, esses documentos tiveram como primeira assinatura a de Marwan Barghouti.”

O Mandela palestiniano

Chamado de “Mandela palestiniano”, Marwan Barghouti — nascido em 1962, na aldeia de Kobar (arredores de Ramallah, na Cisjordânia) — foi preso e condenado por um tribunal militar israelita a cinco penas de prisão perpétuas, em 2002, estavam as ruas palestinianas tomadas pela Intifada Al-Aqsa, a segunda revolta palestiniana. Barghouti foi condenado por orquestrar ataques contra israelitas.

A partir da prisão, contribuiu para a redação do Documento de Conciliação Nacional dos Prisioneiros, de 2006, assinando-o em representação da Fatah. Mais recentemente, em abril de 2017, Barghouti liderou uma greve de fome em grande escala contra “o sistema ilegal de prisões arbitrárias em massa e maus-tratos de prisioneiros palestinianos em Israel”, explicou num artigo de opinião publicado no jornal norte-americano “The New York Times”.

“Marwan Barghouti é chamado também de ‘o preso excelente’ porque continua a ser, desde a morte de Yasser Arafat [o líder histórico dos palestinianos], em 2004, um dos líderes mais populares, apesar de ter sido condenado a cinco penas de prisão perpétua. É considerado por muitos palestinianos o único capaz de restabelecer a legitimidade da Autoridade Nacional Palestiniana e de assumir as principais prioridades do povo palestiniano num futuro governo nacional”, diz a professora do Instituto Universitário de Lisboa. “Outro ponto a seu favor é a capacidade de realização de uma possível unidade do movimento nacional palestiniano, fragmentado durante muito tempo.”

Barghouti é imensamente popular na Cisjordânia, já não tanto na Faixa de Gaza. Mas o Hamas, que controla Gaza, sempre declarou que a sua libertação é uma prioridade, no âmbito de um acordo de troca de prisioneiros com Israel. Nas atuais negociações com vista a um cessar-fogo, Marwan Barghouti, da rival Fatah, é um dos prisioneiros palestinianos que o Hamas quer ver sair em liberdade.

Giulia Daniele tem dúvidas que isso vá acontecer. “Ele é um dos principais inimigos de Israel, que o considera uma figura de destaque do terrorismo palestiniano”, conclui. “Parece-me muito improvável, senão impossível, que o nome dele possa aparecer numa futura lista de troca de presos palestinianos por reféns israelitas. Isso significaria criar a base para uma unidade nacional palestiniana e, dessa forma, fragilizar um dos principais objetivos da estratégia israelita — dividir a sociedade e a representação política palestiniana (Fatah e Hamas) entre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.”

(FOTO PRINCIPAL Nos territórios palestinianos, há murais de homenagem aos palestinianos detidos em prisões de Israel MOHAMMED ABED / AFP / GETTY IMAGES)

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 27 de fevereiro de 2024. Pode ser consultado aqui