A aguardada retaliação de Israel ao ataque direto do Irão ao seu território aconteceu esta sexta-feira através de um ataque desferido a partir de território iraniano. Sem provocar grandes danos, Telavive mostrou que consegue obter informações e ter capacidade operacional para atacar infraestruturas sensíveis iranianas. Especialistas ouvidos pelo Expresso ajudam a perceber como foi possível, vaticinam o que se segue e explicam por que razão enquanto Benjamin Netanyahu continuar no poder em Israel, Telavive e Teerão estarão mais próximo de uma confrontação direta

Seis dias. Foi quanto demorou Israel a responder à chuva de 300 drones e mísseis lançados desde o Irão contra o seu território. Esta sexta-feira, o mundo acordou com a notícia de um ataque a território iraniano prontamente atribuído a Israel e temeu o início de uma nova guerra.

À semelhança do ataque iraniano de sábado passado, a ofensiva israelita foi contida ao nível dos danos que procurou infligir. Mas a dinâmica de ataque e contra-ataque que toma Telavive e Teerão pode não ficar por aqui.

“Devemos assumir que esta está longe de ser a resposta definitiva de Israel ao ataque militar direto por parte do Irão, no fim de semana passado”, diz ao Expresso Luís Tomé, professor de Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa.

“Esta ação faz parte de uma resposta que foi concebida para, por um lado, respeitar os compromissos que Israel terá assumido perante os Estados Unidos e outros países europeus e vizinhos, nomeadamente países árabes de não retaliar de forma militar direta contra o Irão.”

Por outro lado, “há um aviso ao Irão no sentido de Israel mostrar não só que teve capacidade para se defender daquelas centenas de mísseis e drones lançados, mas também que é capaz, a partir de dentro do Irão, de obter informações e ter capacidade operacional para atacar infraestruturas sensíveis bem no centro do país.”

Teerão tentou minimizar o ataque admitindo ter sido realizado por “mini-drones”. Ao Expresso, o iraniano Mohammad Eslami, especialista em tecnologias militares emergentes, revela que os aparelhos usados em ataques às cidades iranianas de Isfahan e de Tabriz foram drones quadricópteros. Neutralizados pelo sistema de defesa iraniano, “foram lançados a partir de dentro do Irão”, acrescenta.

Estes drones “têm um alcance entre cinco e dez quilómetros” e “uma ogiva explosiva muito pequena, o suficiente para fazer explodir um carro ou um veículo blindado”. Transportam “pequenas granadas” e, se forem um pouco maiores, “podem carregar um número maior de granadas e, às vezes, uma arma para atirar em alvos humanos”, detalha Eslami, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho.

Sem que Telavive e Teerão falem abertamente dos contornos da operação, há notícias que dão conta que Israel terá também disparado mísseis desde o exterior do Irão a partir de caças.

“Não é claro se a intenção de Israel foi fazer uma operação real ou apenas identificar o tipo de defesa aérea e as suas localizações”, acrescenta. “Na verdade, esta não foi uma resposta de Israel, foi um ato subversivo. Confirma a ideia de que agentes israelitas estão a trabalhar ativamente no Irão.”

As autoridades iranianas reconheceram que Isfahan foi atacada por três drones. Não foi a primeira vez que esta localidade, no centro do Irão, foi um alvo de Israel. A cidade abriga património mundial da humanidade reconhecido pela Unesco mas também estruturas onde o Irão desenvolve o seu programa nuclear, uma grande base da força aérea e fábricas associadas nomeadamente à produção de drones.

“Até que ponto este tipo de operações pode causar danos?”, questiona Eslami. “Muito baixo. Há alguns anos, Israel também atacou um local de enriquecimento de urânio em Isfahan usando estes quadricópteros. O dano foi muito pequeno”, diz.

“A nível tático, Israel tem vantagem devido à forte capacidade de obter informações e às tecnologias de ponta. Mas a nível estratégico, é muito frágil e vulnerável contra o Irão. Por isso, uma guerra é algo a que Israel não se pode permitir.”

Sabotagem, ciberataques e assassínios de cientistas

Israel tem um longo histórico de ataques clandestinos dentro do Irão. Luís Tomé recorda que “há muito tempo que Israel vem desenvolvendo uma guerra indireta, híbrida contra o Irão”, que passa por atos de sabotagem, ciberataques e assassinatos de cientistas da área do nuclear.

Com este ataque, Israel passa a mensagem que “conhece as instalações nucleares, sabe onde elas se localizam e que pode fazer ataques a partir de dentro do Irão contra infraestruturas sensíveis”, continua o professor da Universidade Autónoma.

“A resposta de Israel àquilo que aconteceu no dia 13 de abril [ataque do Irão] virá mais tarde. Israel está a tentar congregar uma coligação de vontades dos Estados Unidos e de países vizinhos para fazer uma retaliação mais massiva contra infraestruturas nucleares, que são uma ameaça não apenas para Israel, mas também para países árabes da região, designadamente a Arábia Saudita.”

Luís Tomé acredita que a resposta de Israel ao mega ataque iraniano de 13 de abril vai acontecer mesmo sem uma nova provocação do Irão. “Benjamin Netanyahu tem esse interesse pessoal, porque a continuação do conflito na Faixa de Gaza, mas sobretudo a escalada, até certo ponto controlada, do conflito com o Irão, é uma forma do primeiro-ministro de Israel sobreviver politicamente e escapar a algum tipo de pressão que se estava a acentuar muito, interna e externamente”, diz.

Por outro lado, “Israel não pode deixar de assumir uma resposta de facto ao que sofreu. É verdade que o Irão, há décadas, vem fazendo ataques contra Israel, mas ataques indiretos, no campo da guerra híbrida, através dos seus proxies e também de ciberataques. Sofrendo pela primeira vez um ataque militar direto a partir do Irão, Israel não pode deixar de responder e de uma forma assumida porque todos estes ataques que Israel vem fazendo em regra nunca são assumidos.”

No curto prazo, “o enfrentamento direto terá terminado aqui, mas o indireto vai continuar”, defende ao Expresso, José Palmeira, professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade do Minho.

“Os proxies iranianos que estão mais próximos do território israelita — seja o Hezbollah libanês, a Jihad Islâmica na Síria e no Iraque, sejam os hutis do Iémen — podem continuar a operar. O próprio Hamas [na Faixa de Gaza] — apesar de ser praticamente impossível, hoje, fazer-lhe chegar armamento — não deixará de seguir orientações iranianas nalguns aspetos”.

Como tem sido prática, Israel não reivindicou o ataque desta sexta-feira. A única indicação, a nível oficial, de que terá estado por trás desta ação — para além da declaração de Washington de que “foi informado” — foi feita pelo ministro da Segurança Nacional, o ultra-ortodoxo radical Itamar Ben-Gvir, que escreveu na rede social X (antigo Twitter): “Fraco”.

De pronto, Yair Lapid, o líder da oposição em Israel, reagiu. “Nunca antes um ministro tinha causado danos tão graves à segurança do país, à sua imagem e ao seu estatuto internacional. Num tweet imperdoável de uma só palavra, Ben-Gvir conseguiu escarnecer e envergonhar Israel.”

‘Não fomos nós’

José Palmeira explica porque razão Israel nunca assume os ataques que desfere, como aconteceu também com o bombardeamento ao consulado iraniano em Damasco, a 1 de abril. “Israel nunca assume para se defender ao nível do direito internacional. Fa-lo para se defender perante instâncias internacionais, como o Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. Se houver uma acusação nesses tribunais, pode dizer: ‘não fomos nós’.”

Para o Irão, o facto de Israel não ter reivindicado o ataque pode ser útil para alimentar uma narrativa interna. “Permite ao Irão dizer à sua opinião pública que não houve um ataque direto, logo não tem de retaliar”, continua Palmeira. “Mas ao mesmo tempo, para consumo interno, ter o inimigo dentro do próprio território, não o detetar e não evitar que isto aconteça não deixa de ser muito preocupante.”

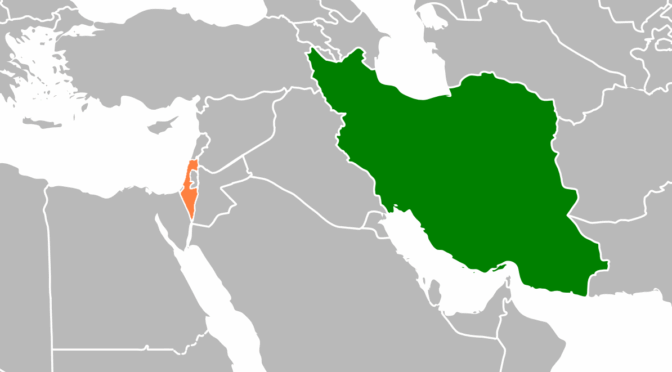

Com uma área de cerca de 1.648.000 km², o Irão é 75 vezes maior do que Israel (22.145 km²). Igualmente, a República Islâmica faz fronteira (terrestre e naval) com 13 Estados soberanos: Iraque, Turquia, Azerbaijão, Arménia, Turquemenistão, Afeganistão, Paquistão, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrain, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã. “Não é fácil, em termos de segurança, controlar um país tão grande. Através de alguma fronteira, pode entrar alguma coisa para dentro do território iraniano”, acrescenta Palmeira.

A identificação de quem, no Irão, foi cúmplice de Israel está, de momento, no domínio da especulação. No país, há vários tipos de oposição interna ao regime, desde logo membros de fações de uma linha democrática e secular que rejeitam a revolução islâmica e que, frequentemente, são detidos, reprimidos e mortos pelas forças do regime.

“Sabemos que os próprios ayatollahs têm oposição interna. Mas não faria muito sentido que essa oposição atuasse sobre o arsenal nuclear ou sobre uma base aérea”, comenta José Palmeira. “Não seria muito racional, mas fica sempre a dúvida.”

Inimigos e interesses comuns

Acrescenta Luís Tomé. “Há informações que indicam que agentes estrangeiros, designadamente pró-israelitas, operam juntamente com alguns grupos separatistas. Os iranianos gostam de vincar a tese, que me parece pouco credível, de que há uma relação e uma articulação de inimigos comuns, como israelitas e o Daesh. Mas obviamente que operacionais estrangeiros a atuar dentro do Irão têm de ter apoios diversos que não podem resultar apenas do pagamento a locais. Há interesses coincidentes desde logo na hostilidade ao regime iraniano.”

Num cenário de confronto direto entre Teerão e Telavive, “Israel tem a capacidade de atacar o Irão, mas não de vencer uma guerra contra o Irão”, diz Eslami. “As infraestruturas ofensivas do Irão estão distribuídas por todo o país, não é possível atingi-las a todas. Já Israel é um território pequeno, pelo que uma guerra longa e erosiva resultará na destruição de Israel. Israel pode, sem dúvida, atacar o Irão, mas não pode defender-se contra os ataques em massa iranianos durante muito tempo.”

Com Benjamin Netanyahu no poder em Israel, a eventualidade de uma confrontação direta entre os dois países é maior. “Há muito tempo que defendo que, no caso da Ucrânia, só iríamos começar a conhecer um desfecho próximo ou depois das eleições nos Estados Unidos”, conclui Luís Tomé.

“E a partir de 7 de outubro [ataque do Hamas] digo a mesma coisa” em relação à guerra em Gaza e à escalada da situação no Médio Oriente. “Netanyahu, como tem problemas com Joe Biden que não tinha com Donald Trump, vai fazer o possível para esticar a conflitualidade até que — sonha ele — Trump volte. Ele acha que se sobreviver no poder até ao regresso de Trump, terá outra margem de manobra para poder fazer algumas coisas, designadamente contra o Irão. Não me parece que isto vá acalmar nos próximos tempos.”

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 19 de abril de 2024. Pode ser consultado aqui