Depois de invadirem o Parlamento, centenas de iraquianos estão agora acampados na praça em frente ao edifício, sem prazo para dali saírem. É a imagem mais ilustrativa do caos que tomou conta da política iraquiana. O país não consegue formar governo e, nos corredores, trava-se um braço de ferro entre duas formações xiitas. Um posicionamento demarca-as de forma clara: a relação com o Irão

A data da celebração é variável já que as festividades islâmicas regem-se pelo calendário lunar. Este ano, a festa religiosa mais importante para os muçulmanos de credo xiita celebrou-se na segunda-feira. A Ashura assinala o martírio de Hussein, neto do profeta Maomé, no ano de 680 a.C., na batalha de Kerbala, hoje território iraquiano.

Esta solenidade, que não é observada pelo ramo maioritário entre os muçulmanos, os sunitas, inclui um ritual público em que homens de todas as idades batem com espadas e punhais contra o couro cabeludo. Tomados por um sentimento de culpa, outros açoitam-se com correntes. Em minutos, ficam com os corpos cobertos de sangue, num ato de autoflagelação com que procuram reviver o sofrimento do imã Hussein.

No Iraque, este ano, o rito foi cumprido com o mesmo fervor de sempre, ainda que, a nível político, a união entre os xiitas — a maior fatia da população — não seja presentemente uma realidade. O país realizou eleições legislativas a 10 de outubro, os xiitas venceram de forma inequívoca, mas não conseguem formar governo.

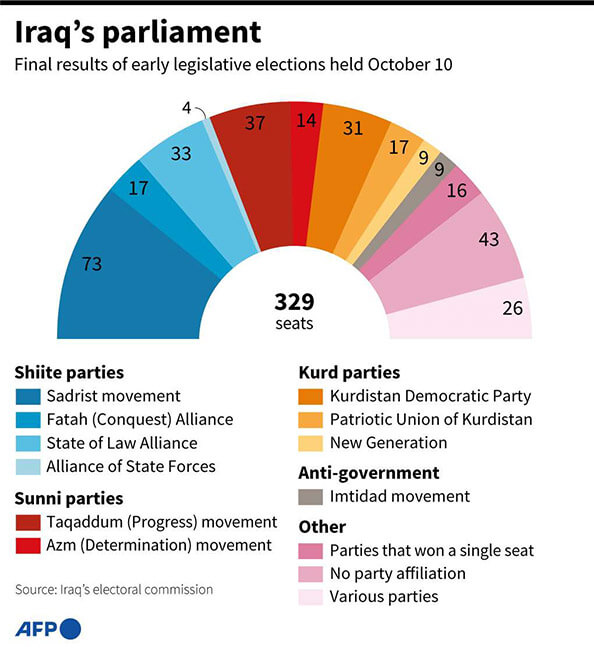

O escrutínio ditou que os 329 assentos do Conselho dos Representantes (como se chama o Parlamento iraquiano) fossem repartidos por 33 formações políticas (43 lugares ficaram para independentes). O Movimento Sadrista, um partido xiita, foi o mais votado, com 10% dos votos e 73 deputados eleitos.

Apesar de terem a bancada mais numerosa, os sadristas não angariaram apoio para fazer aprovar um governo. Optaram então por uma demonstração de força e, a 12 de junho, demitiram-se da assembleia, abrindo caminho a uma aliança xiita rival, o bloco maioritário seguinte. O Quadro de Coordenação, como se chama, avançou com o seu nome para a chefia do governo: Mohammed al-Sudani, um antigo ministro dos Direitos Humanos. No dia em que ia ser votado (30 de julho), centenas de sadristas irromperam pelo Parlamento e tomaram as cadeiras dos deputados.

A facilidade com que tudo aconteceu não deixa de ser surpreendente e indicia infiltrações em ministérios sensíveis como o da Defesa e do Interior. O Parlamento situa-se na Zona Verde de Bagdade, um perímetro com segurança reforçada, delimitado à época da presença das tropas internacionais. Ali ficam também os edifícios do Governo e as embaixadas.

A intenção dos sadristas ficou clara desde a primeira hora: ali ficar num protesto permanente (sit-in, em inglês) até serem atendidas as suas exigências. “Eles querem fazer uma grande pressão sobre os seus opositores (do Quadro de Coordenação) para obterem ganhos. Querem manter o seu primeiro-ministro (Mustafa Al-Kadhimi), a comissão de eleições e a lei eleitoral”, diz ao Expresso o analista político iraquiano Ahmad Rushdi. “Querem ir para eleições antecipadas e ganhar mais de 100 lugares desta vez.”

Por ordem da liderança, os sadristas acabaram por evacuar o hemiciclo e transferiram o protesto para a praça em frente ao Parlamento, onde continuam, com tendas montadas. “Não é a primeira vez que eles invadem o prédio do Parlamento, e certamente não é a primeira vez que testemunhamos um movimento político a contornar os postos de segurança governamentais em direção às instalações governamentais para enviar uma mensagem”, acrescentou ao Expresso Zeidon Alkinani, do Centro Árabe de Washington DC.

Para este analista, a tomada do Parlamento por apoiantes de Muqtada al-Sadr motiva dois tipos de especulações. Por um lado, uma oposição ao candidato a primeiro-ministro do Quadro de Coordenação. Por outro, “pode ser que o Movimento Sadrista esteja a orquestrar uma exibição de poder e de rebeldia, a pensar no previsível papel de oposição parlamentar se o Quadro de Coordenação conseguir aprovar Al-Sudani”. Para Alkinani, este parece ser o cenário com mais força para vingar.

Neste braço de ferro entre fações xiitas, há um posicionamento que as demarca de forma clara: a relação com o Irão, o gigante xiita do Médio Oriente.

Muqtada al-Sadr, um clérigo de 48 anos, sempre se distinguiu por se opor à interferência estrangeira no Iraque. Primeiro, enquanto jovem líder rebelde, combateu a ocupação norte-americana do país (2003-2011) à frente de uma poderosa milícia, o Exército de Mahdi. Hoje, defende um governo que não seja “nem ocidental, nem oriental” e opõe-se frontalmente à influência do Irão no país. Como surgiu?

A guerra no Iraque e a morte de Saddam Hussein (que pertencia à minoria sunita e governava de forma ditatorial, reprimindo a maioria xiita) escancararam as portas iraquianas aos ayatollahs iranianos. Os dois países têm uma população maioritariamente xiita — 60% no Iraque e mais de 90% no Irão — e partilham cerca de 1600 quilómetros de fronteira. Para muitos iraquianos, Al-Sadr é a esperança de que o seu país seja expurgado dessa ascendência.

No espectro oposto, o Quadro de Coordenação integra partidos alinhados com os interesses da República Islâmica. A principal figura desta formação é o antigo primeiro-ministro Nouri al-Maliki (xiita), um rival pessoal de Al-Sadr.

Iraquianos nas ruas

Este xadrez torna o Iraque um país vulnerável às disputas geopolíticas na região. “A rede por procuração da influência iraniana no Iraque não é segredo. No entanto, não podemos negar que essa influência tem diminuído significativamente”, diz Zeidon Alkinani.

“Teerão já chegou a promover a unidade do campo político xiita (desde que alinhado com a sua agenda). Hoje, não pode sequer garantir a influência contínua sobre os seus aliados xiitas remanescentes. Ser totalmente dependente da influência iraniana não atrai muitos políticos xiitas pró-Irão, especialmente após a eclosão do movimento de protesto de outubro de 2019, que teve uma forte retórica contra a intervenção iraniana nas províncias iraquianas de maioria xiita.”

A mais recente crise política no Iraque vem culminar um período de contestação popular que explodiu a 1 de outubro de 2019 com manifestações, marchas, protestos permanentes e ações de desobediência civil, muitas vezes combinado nas redes sociais, contra a corrupção, o desemprego, a ineficácia dos serviços públicos, o sectarismo na política e também o intervencionismo iraniano.

Muqtada Al-Sadr tem repetido o seu compromisso com um “governo nacional maioritário” representativo também de sunitas e curdos, as outras duas grandes fações étnico-religiosas, mas marginalizando os rivais xiitas do Quadro de Coordenação.

Contudo, arrastar sunitas e curdos para uma possível solução de governo poderá ter consequências indesejadas. “Existem divisões intra-elitistas dentro desses grupos também”, explica Zeidon Alkinani. “Nos primeiros momentos das divergências entre o Movimento Sadrista e o Quadro de Coordenação, que levaram a este impasse político que dura há dez meses, o Partido Democrático do Curdistão ficou do lado dos sadristas, enquanto a União Patriótica do Curdistão alinhou pelo Quadro.”

Entre os sunitas, também há simpatias pelos dois campos políticos xiitas, que, neste contexto, mais parecem transformados em duas frentes. “As formações pró-sadristas [entre os curdos e os sunitas] também querem eleições antecipadas”, acrescenta Ahmed Rushdi.

“Agora que os sadristas se demitiram do Parlamento e o Quadro tenta formar governo — para além do sit-in e dos distúrbios à ordem pública —, observamos uma intensa rivalidade política intra-xiita que está muito próxima do conflito. Os líderes políticos sunitas e curdos terão apenas de sugerir o diálogo e a mediação para que sobrevivam aos seus próprios estatutos frágeis no sistema político.”

Num país marcadamente confessional — onde está estabelecido que o primeiro-ministro é um xiita, o Presidente do país um curdo e o presidente do Parlamento um sunita —, a identidade parece estar em perda no terreno da política.

(IMAGEM Bandeira do Iraque. Lê-se, em árabe: “Allah é o maior” WIKIMEDIA COMMONS)

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 10 de agosto de 2022. Pode ser consultado aqui