As transições políticas pós-revolução tardam em produzir estabilidade. No Egito e na Líbia, dois militares agarraram o leme

A revolução egípcia acaba de colocar um militar no poder — o marechal Abdel Fattah al-Sisi, eleito por sufrágio universal por uma maioria esmagadora. Na Líbia, um general na reserva declarou guerra às milícias islamitas e desencadeou uma ofensiva por conta própria, na região de Bengasi (leste). Líder de um país em guerra, o sírio Bashar al-Assad sobrevive ao conflito apoiado numas forças armadas que continuam a ser-lhe leais, apesar de múltiplas deserções no início dos protestos. São apenas três exemplos que revelam uma crescente preponderância do poder militar sobre regimes bafejados pela Primavera Árabe.

“Há uma grande preocupação nas populações árabes de que a relativa segurança e estabilidade em que viviam sob regimes autocráticos dê lugar ao caos e à desintegração das instituições, como acontece na Síria e, até certo ponto, na Líbia e no Iémen”, diz ao “Expresso” Manuel Almeida, editor da edição inglesa do jornal árabe “Asharq Al-Awsat”. “Neste contexto, as forças armadas, que eram uma pedra basilar dos regimes e que têm privilégios próprios a defender, são para muitos a principal garantia de que as transições políticas não deem lugar ao caos e de que, pelo menos, o exército zele pelo interesse nacional.”

Três anos após o início da Primavera Árabe — Manuel Almeida prefere chamar-lhe “despertar árabe”, por refletir a ideia de que os árabes acordaram de um sono induzido e não voltarão ao estado anterior de medo e indiferença —, é legítimo interrogar se este protagonismo dos militares não significará um regresso às ditaduras contra as quais os povos se rebelaram. “O risco de um retorno a regimes autocráticos e despóticos com os militares no topo da hierarquia existe”, defende o editor daquele conceituado jornal pan-árabe publicado em Londres.

Pelo povo e para o povo

Mas hoje, entre os árabes, nem tudo é exatamente como antes das revoluções, a começar pela forma como encaram os seus governantes. “O sentimento que se estabeleceu, nos últimos três anos, de que o poder político (seja de que natureza for) tem de prestar contas pelas suas decisões, implica que haja uma pressão maior sobre quem assumir o poder”, continua o editor português. “A necessidade de apresentar trabalho e resultados vai existir, seja o governo em causa democrático ou não, civil ou militar.”

Será assim com o marechal Sisi no Egito, apesar do apoio incondicional que recebeu nas presidenciais de maio (96,9% dos votos). “Sisi poderá ser alvo de um forte descontentamento popular a médio prazo, principalmente se não conseguir reavivar a economia e reduzir o desemprego. A reforma da economia vai inevitavelmente envolver medidas impopulares, como a diminuição dos subsídios. Para partilhar responsabilidades, acredito que Sisi se veja obrigado a garantir que, a breve prazo, haja um governo maioritariamente de civis e tecnocratas.”

Para Manuel Almeida, uma segunda razão concorre para a popularidade e ascensão política das forças armadas nos países árabes: “Uma reação ao poder dos islamitas, principalmente dos vários grupos nacionais da Irmandade Muçulmana”. Embora, em muitos casos, estivesse banida ou proibida de participar no processo político, “a Irmandade Muçulmana é um movimento extremamente determinado e organizado. Esse facto e a ausência de oposição ativa permitiu-lhe tirar partido das transições políticas e posicionar-se como uma das principais forças políticas, como aconteceu no Egito, Tunísia e Líbia.”

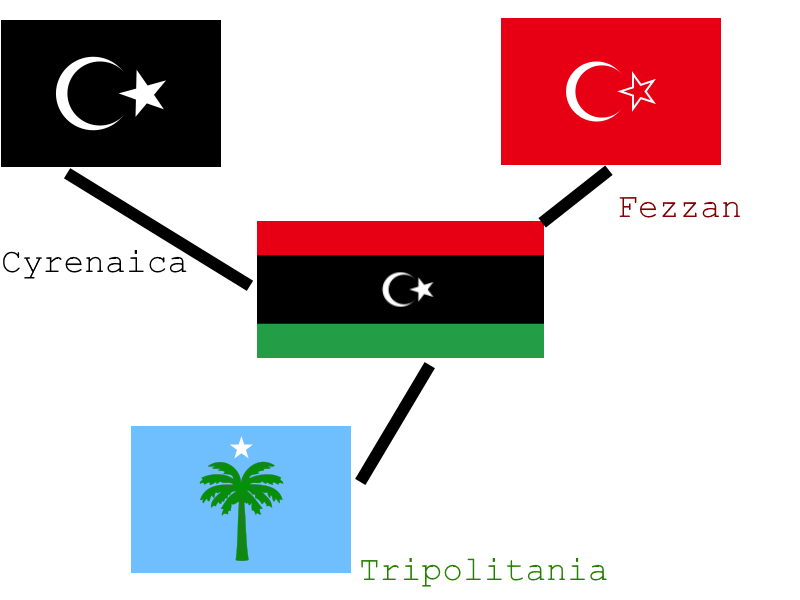

Precisamente a Líbia é, hoje, outro país onde o poder militar impõe as regras. Khalifa Haftar — um general na reforma, laico, que lutou ao lado dos rebeldes contra Muammar Kadhafi — lançou a “Operação Dignidade” contra posições islamitas na região de Bengasi, onde começaram os protestos antirregime, coordenando ataques terrestres e bombardeamentos com caças e helicópteros.

A Líbia organiza eleições legislativas a 25 de junho e o general já prometeu um cessar-fogo para essa altura.

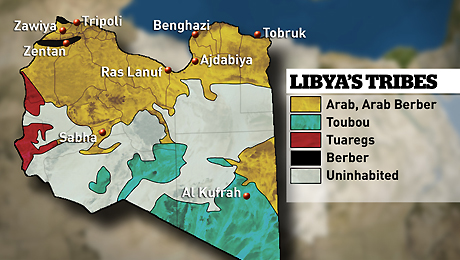

“Este combate às milícias surgiu numa altura em que crescia a preocupação em relação ao domínio islamita — e da Irmandade Muçulmana em particular —, tanto no Parlamento como nas regiões estratégicas exportadoras de petróleo, como Bengasi”, explica Almeida. “Há certamente um interesse da parte de Haftar em reclamar para si uma posição de relevo, que procura desde há décadas no exílio (nos EUA). No entanto, o país está bastante fragmentado, existem demasiadas divisões regionalistas e tribais, assim como milícias fortemente armadas, para permitir que um general assuma o controlo facilmente.”

Na falta de um projeto nacional que una as diferentes fações líbias — regionais, tribais, religiosas ou seculares —, a possibilidade de o país se desintegrar não é ficção. “O mais grave é o facto de não existir qualquer tipo de monopólio do uso da força. Há dezenas de milícias e grupos armados e uma forte presença de jihadistas nacionais e de outros países árabes. É uma receita explosiva.”

Militares impiedosos

No contexto das revoltas árabes, dois países preocupam particularmente o editor. Por um lado, o Iémen, palco de uma tragédia humana com tendência para se agravar. “O Iémen quase não tem petróleo e espera-se que a sua população duplique em menos de 20 anos.” Por outro, a Síria. “Talvez a Síria não tenha matado a Primavera Árabe, mas foi certamente um travão.”

No Norte de África, a Argélia destoa por ser o único país onde não se fizeram sentir esses “ventos da mudança”. “Além do eterno Abdelaziz Bouteflika, que foi reeleito recentemente para um quarto mandado presidencial — apesar da deterioração da sua saúde indicar que provavelmente não o irá terminar —, a Argélia é dominada pelos militares e pelos serviços secretos de uma maneira particularmente eficiente e impiedosa”, diz o editor do “Asharq Al-Awsat” (“Médio Oriente”, na língua árabe). “Existe não só a preocupação da oposição em não ir longe demais na exigência de reformas para não dar azo a instabilidade, mas há também reformas tímidas”, como as legislativas de 2012, que a oposição considerou serem um esquema do Governo para prolongar o poder de Bouteflika, mas que foram um passo no sentido da democracia.

Também os fantasmas da guerra civil dos anos 90 — a repressão à violência islamita por parte das forças de segurança provocou, em números redondos, 200 mil mortos — inibem os argelinos na hora de sair à rua para reivindicar.

“Para muitos” no mundo árabe, conclui Manuel Almeida, “a intervenção política das Forças Armadas é, no máximo, um mal menor. Mas inevitavelmente há um preço a pagar, por se colocar o futuro das transições políticas nas mãos dos militares. Como diz o ditado, quando se tem um martelo, todos os problemas começam a assemelhar-se a pregos.”

O QUE CONQUISTARAM

OS PAÍSES DA PRIMAVERA ÁRABE?

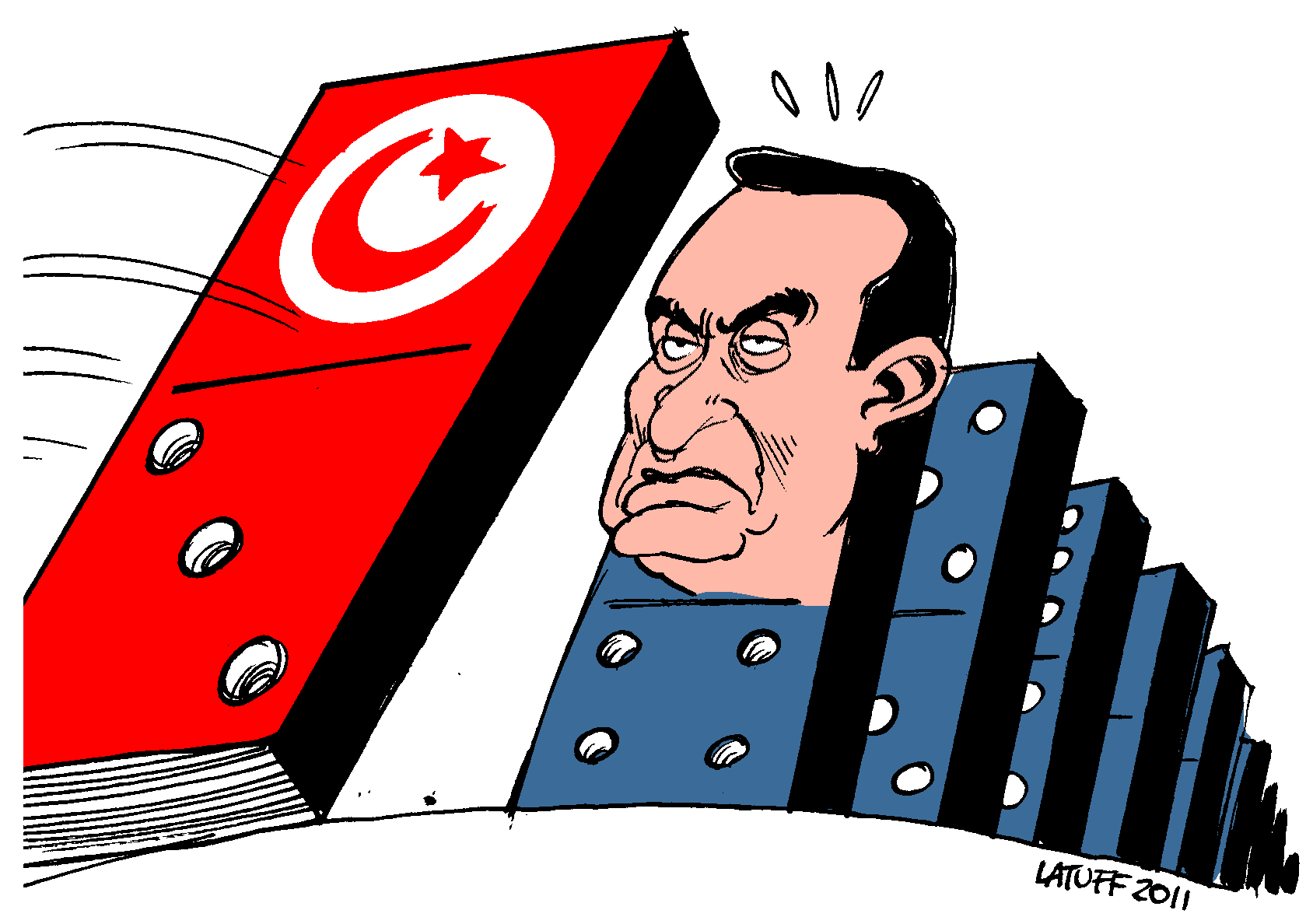

TUNÍSIA: Avanço a conta-gotas

Ben Ali fugiu do país a 14 de janeiro de 2011, mas só a 27 de janeiro passado foi aprovada a primeira Constituição pós-revolução. Governo, oposição e sociedade civil discutem agora se realizam primeiro legislativas ou presidenciais. Estes sufrágios concluirão a fase de transição, que foi liderada pelos islamitas do Movimento Ennahda (moderado), vencedor das eleições de 2011 para a Assembleia Constituinte.

O processo tunisino avança lentamente e com recuos, como o assassínio de dois líderes da oposição laica, em 2013. Mas é notória a procura de consensos. A 9 de janeiro, o primeiro-ministro Ali Larayedh (Ennahda) demitiu-se para desbloquear o impasse político e viabilizar a aprovação da Constituição.

EGITO: De volta à estaca zero

Com a eleição de Abdel Fattah al-Sisi, os militares regressaram à cadeira do poder de onde os revolucionários da Praça Tahrir tinham apeado Hosni Mubarak a 11 de fevereiro de 2011. Como previsto na Constituição aprovada em janeiro, o Governo interino demitiu-se segunda-feira, tendo Sisi reconduzido o primeiro-ministro Ibrahim Mehleb, que formará Governo até novas legislativas, previstas para este ano.

Em mais de dois anos, a transição egípcia decorreu ao estilo de uma falsa partida. Sempre que o povo votou (legislativas, presidenciais e referendo constitucional), a Irmandade Muçulmana venceu. A experiência islamita no país dos faraós terminou a 3 de julho de 2013, quando os militares, liderados por Sisi, afastaram o Presidente Mohamed Morsi após, num abaixo-assinado, milhões terem pedido a sua demissão.

LÍBIA: Muitas armas na rua

Muammar Kadhafi foi executado a 20 de outubro de 2011. Desde então, o país continua refém das milícias (muitas delas armadas durante a intervenção da NATO em apoio dos rebeldes), que se recusam a depor as armas até que a sua participação na “libertação” da Líbia se traduza em ganhos políticos.

A segurança no país é intermitente, interrompida ocasionalmente por episódios de violência extrema, como o ataque ao consulado dos EUA em Bengasi, a 11 de setembro de 2012 (o embaixador Christopher Stevens foi um dos 11 mortos). Também a 10 de outubro de 2013, o então primeiro-ministro Ali Zeidan foi levado por homens armados do Hotel Corinthia, em Tripoli, sendo libertado horas depois.

A Líbia elegeu uma Assembleia Constitucional a 20 de fevereiro passado e realiza legislativas a 25 de junho. As últimas, em julho de 2012, foram ganhas por uma aliança composta por 58 partidos. Delas saiu um Parlamento interino que, em fevereiro, por pressão popular, acordou a sua dissolução. Os líbios responsabilizam os deputados pelo caos generalizado.

IÉMEN: O poder das tribos

Ali Abdullah Saleh abandonou o poder a 23 de novembro de 2011, após dez meses de protestos pró-democracia e após garantir imunidade total. Sucedeu-lhe o seu vice, Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, para um mandato de dois anos — prorrogado, em janeiro, por mais um ano.

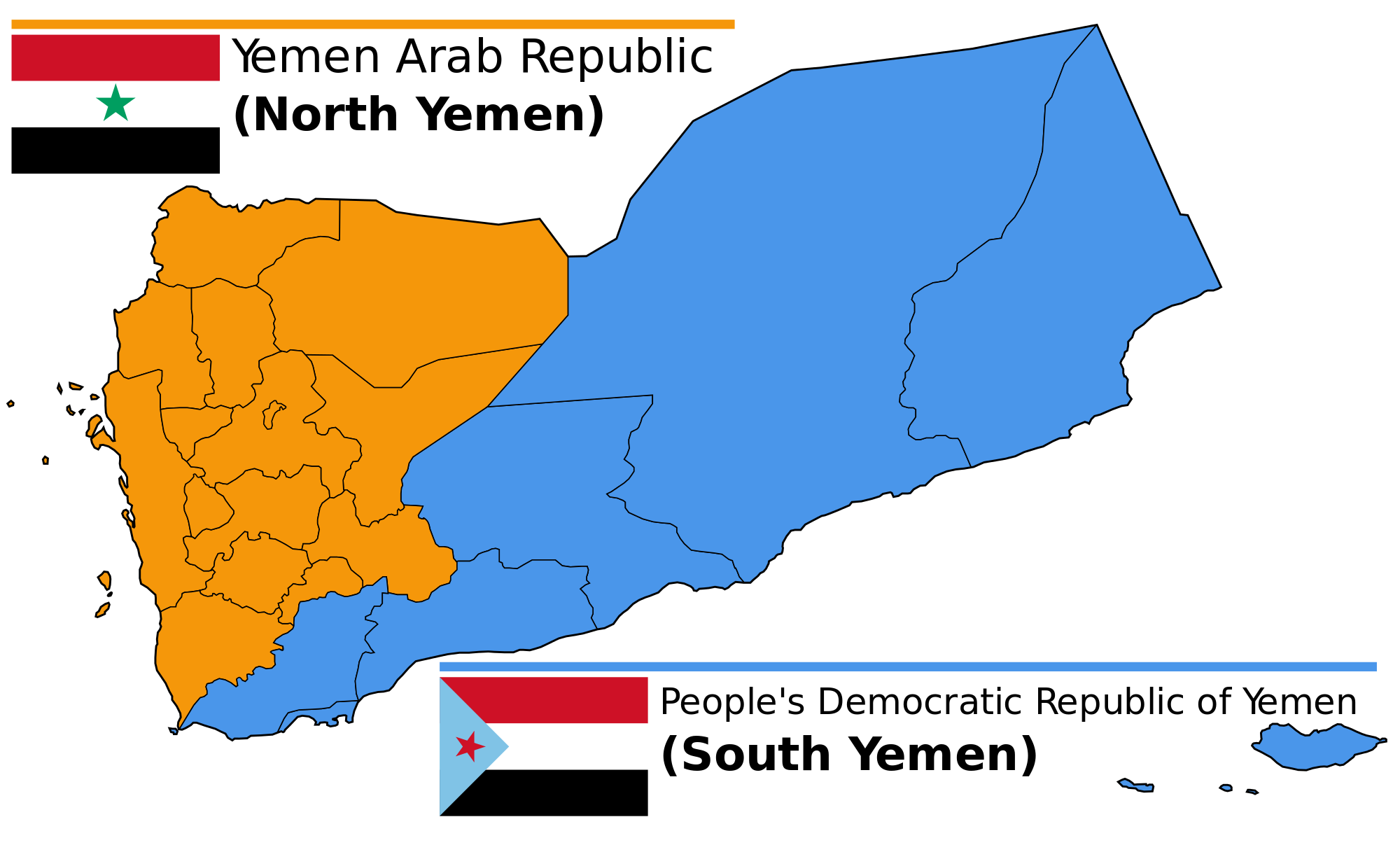

Lançada em março de 2013, a Conferência para o Diálogo Nacional aprovou, em fevereiro, um sistema federativo que divide o país em seis regiões. “É uma resposta às reivindicações das regiões que se sentem historicamente marginalizadas pelo poder central”, diz Manuel Almeida, editor no jornal “Asharq al-Awsat”. “É o modelo que mais poderá contribuir para a resolução dos gravíssimos problemas do Iémen.”

O país foi unificado em 1990, mas enfrenta uma rebelião huthi (xiita) a norte e pretensões separatistas a sul. Alberga ainda a Al-Qaida na Península Arábica, um dos braços mais ativos da organização. “Julgo que não voltará a haver dois Estados. Mesmo regiões como Hadramaut, historicamente parte do Iémen do Sul, escolheram ser autónomas e não integrar uma solução de dois Estados, o que foi um sério revés para o movimento separatista do sul, baseado em Aden.”

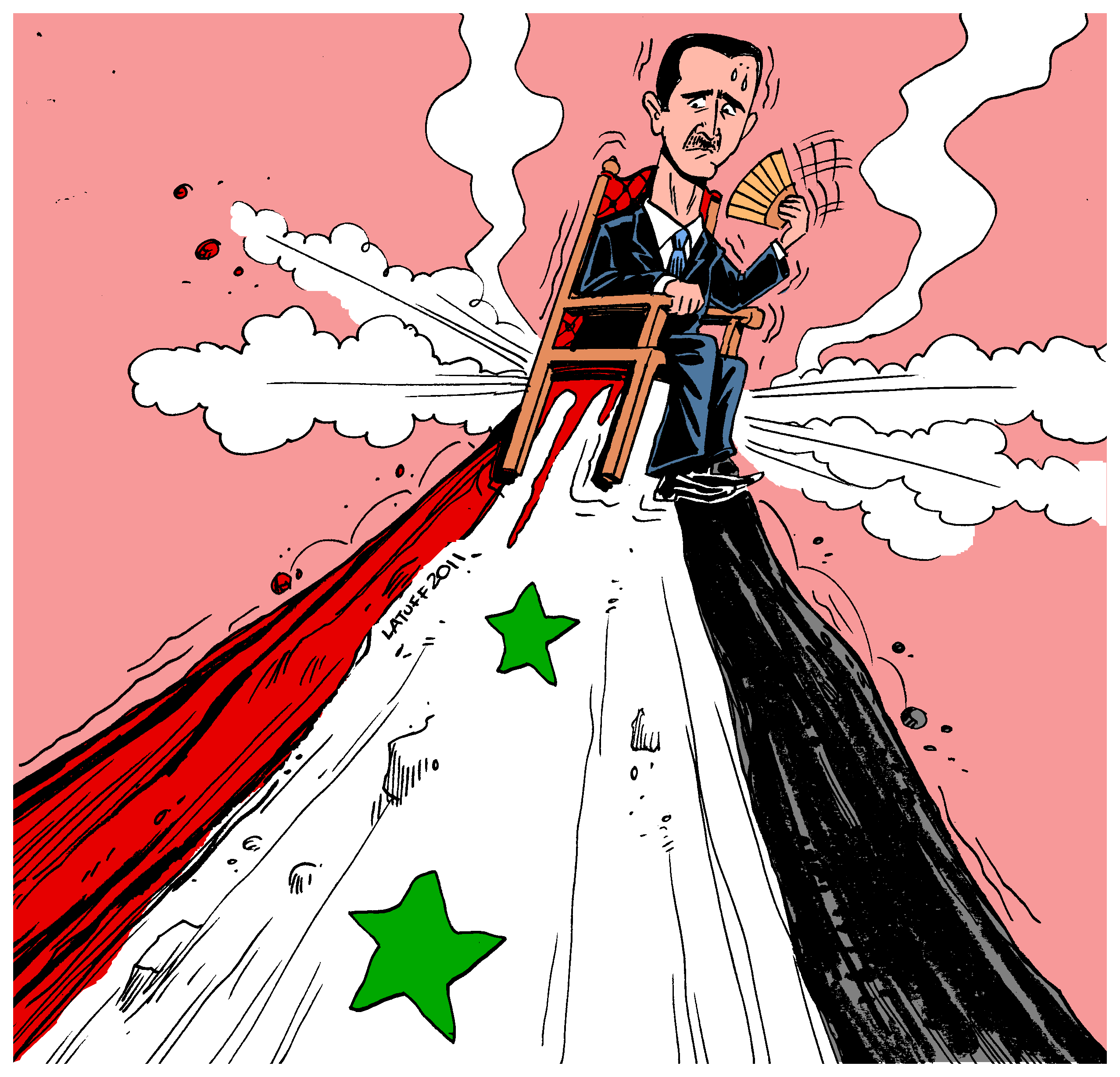

SÍRIA: Guerra sem fim

A 3 de junho, Bashar al-Assad fez-se reeleger Presidente, por 88,7%, indiferente ao facto de já não mandar em todo o país (os curdos declararam autonomia a norte e fações rebeldes, algumas islamitas radicais, disputam parcelas de território), mas convicto de que o seu “reinado” está para durar. A Constituição aprovada em 2012 — com a guerra em curso — instituiu o multipartidarismo (nas presidenciais de 3 de junho houve três candidatos) e permitirá a recandidatura de Assad. Se sobreviver politicamente ao conflito poderá ficar no poder até 2028.

A contestação ao Presidente começou a 15 de março de 2011 com o mesmo espírito de Tunis e do Cairo. Assad não hesitou em recorrer às armas e à supremacia aérea para reprimir a oposição. Porém, “o fator desequilibrador da guerra tem sido o enorme apoio, a todos os níveis, que Assad tem recebido do Irão, do Hizbullah (a milícia xiita libanesa), e da Rússia”, diz Almeida. “Comparativamente, o apoio à oposição política e militar dos EUA e de países da União Europeia e do Golfo fica muito aquém daquele que Assad tem recebido.”

MARROCOS: Um rei com visão

Mohammed VI foi hábil a tirar conclusões das consequências da Primavera Árabe noutras latitudes e antecipou-se a problemas. Com o Movimento 20 de Fevereiro nas ruas, reivindicando mais democracia, o monarca promoveu uma revisão constitucional, aprovada em referendo a 1 de julho de 2011.

O novo texto obriga o rei a nomear para primeiro-ministro uma personalidade do partido mais votado, a transferir prerrogativas para o primeiro-ministro, como a possibilidade de dissolver o Parlamento, e outras para o Parlamento, como a concessão de amnistias. E torna o berbere língua oficial. O rei também convocou eleições antecipadas, que foram ganhas, a 25 de novembro de 2011, pelo Partido Justiça e Desenvolvimento (islamita).

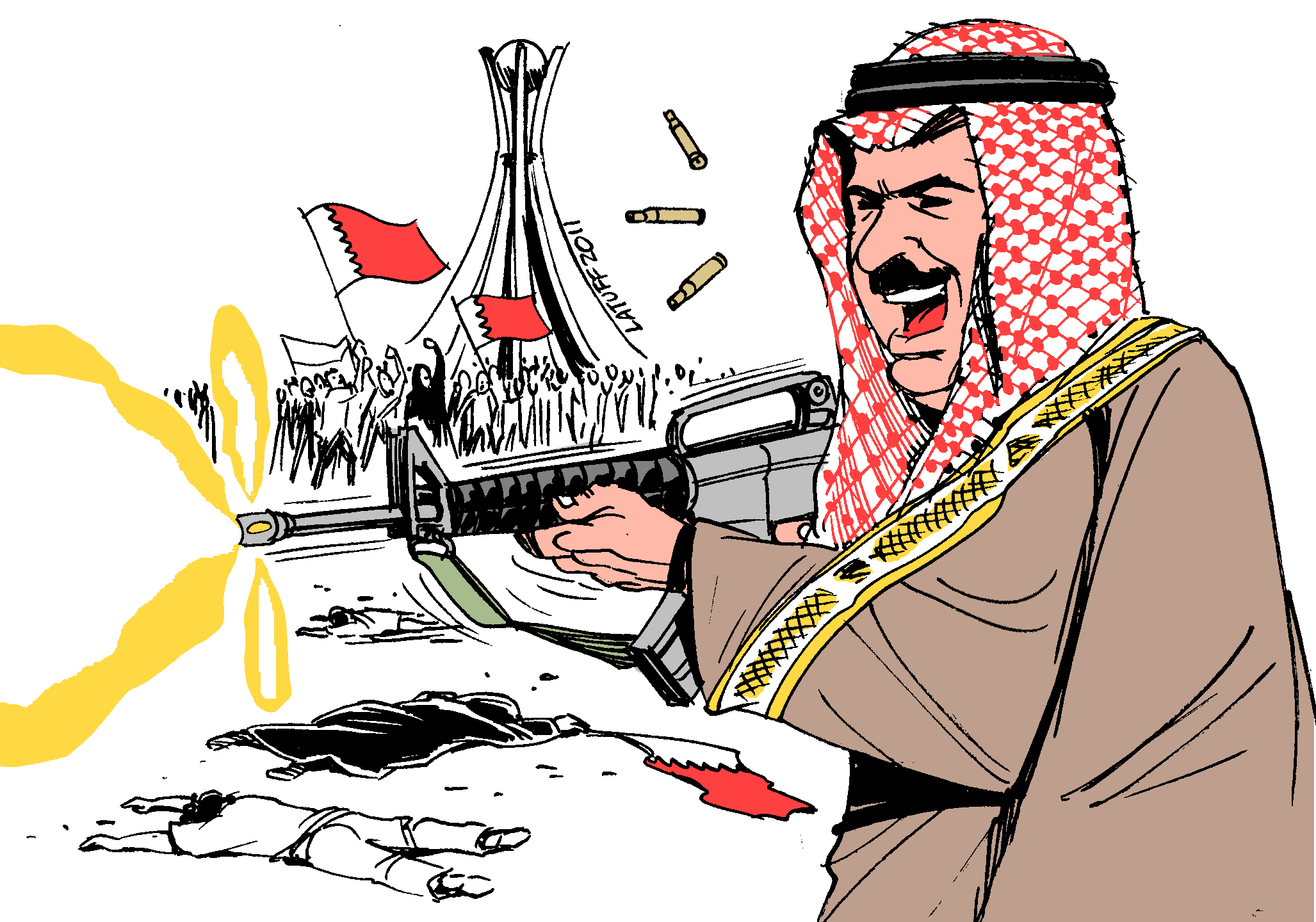

BAHRAIN: Luta já não é notícia

O Bahrain é a única monarquia do Golfo com uma população etnicamente divergente da família real: os bahrainis são maioritariamente xiitas e os Al-Khalifa sunitas. A tensão entre povo e poder é, por isso, latente. A 18 de março de 2011, as autoridades mandaram derrubar a estátua do centro da Praça da Pérola, em Manama, que fora palco de protestos que pediam, entre outros, reconhecimento político para os xiitas e que foram reprimidos com a ajuda de tanques enviados pela Arábia Saudita (sunita).

A revolução desapareceu das televisões, mas, na internet, o Centro para os Direitos Humanos do Bahrain noticia diariamente atentados à liberdade e à condição humana. A 1 de junho, Firas al-Saffar, de 15 anos, foi levado de casa por polícias à paisana. Num posto de Manama, foi interrogado e acusado de “filmar reuniões não autorizadas”.

Artigo publicado no “Expresso”, a 13 de junho de 2014