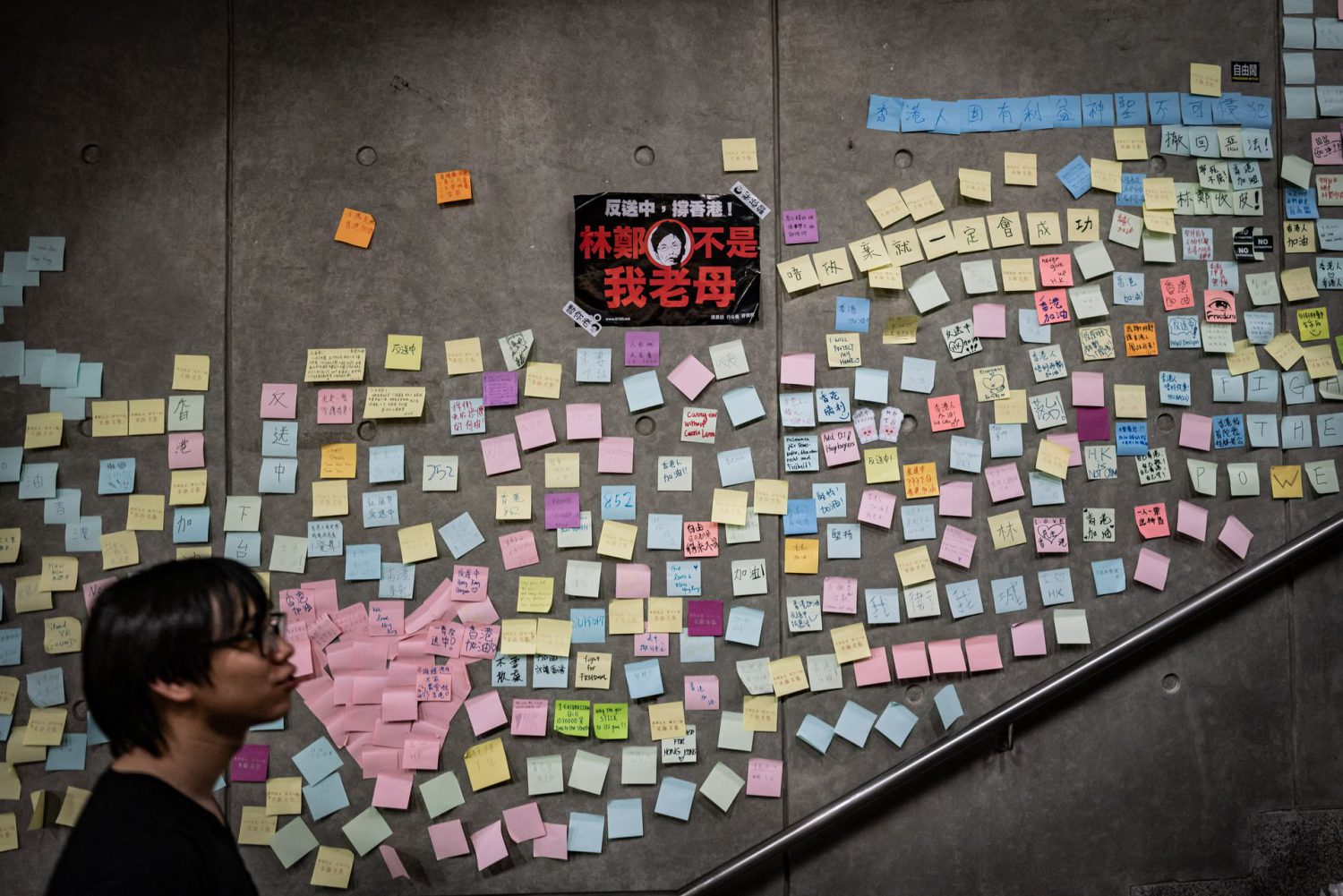

Uma claque de ultras nas bancadas de Budapeste, jogadores ajoelhados em protestos contra o racismo, traumas de guerras recentes ou mais longínquas e, inevitavelmente, as dificuldades colocadas pela covid-19… O Euro ainda não vai a meio e já não faltam contendas políticas

1. MUITO MAIS DO QUE UMA CLAQUE

O aviso fora dado três dias antes de arrancar o Euro. Num jogo amigável, em Budapeste, entre a Hungria e a República da Irlanda, as bancadas da Puskás Arena reagiram mal ao protesto contra a discriminação racial realizado pelos jogadores irlandeses. Apuparam-nos todo o tempo que permaneceram de joelho no chão, antes de o jogo começar.

Alguns jogadores húngaros indignaram-se com a tomada de posição dos colegas irlandeses e apontaram para a palavra “Respeito”, impressa na manga dos equipamentos de todas as seleções que disputam o Euro. Ora, essa palavra é parte de uma campanha promovida pela própria UEFA, de combate… ao racismo.

A exceção húngara no Euro 2020 — é o único país organizador a permitir bancadas cheias — contribuiu para dar visibilidade a uma contestação organizada a estas intervenções cívicas nos relvados. Na Puskás Arena (68 mil lugares), onde a seleção da casa recebeu Portugal e a França (e onde estas duas seleções se defrontaram quarta-feira), centenas de pessoas com t-shirts pretas, apinhadas numa das bancadas, deram nas vistas neste papel. São uma espécie de claque oficial da seleção húngara e respondem pelo nome de Brigada dos Cárpatos.

Este grupo de ultras alia o entusiasmo pelo futebol à exaltação do nacionalismo. Engloba grupos radicais, como os Monstros Verdes, que apoiam o Ferencváros nas competições de clubes. Nas bancadas da Groupama Arena, em Budapeste, são frequentes os cânticos visando negros, ciganos, judeus e homossexuais, bem como a saudação nazi.

Criados na década de 1990, os Monstros definem-se como patriotas de extrema-direita e exibem, com orgulho, a sua opção pela violência, envolvem-se em lutas com grupos rivais e espancam ou esfaqueiam quando a sua equipa perde. Numa demonstração de força, muitas vezes, nas bancadas, alguns despem as t-shirts pretas para exibir os troncos musculados.

Animados pela circunstância de, pela primeira vez, a Hungria acolher um evento da dimensão e com a projeção do Euro, a Brigada surge como grupo de apoio à seleção magiar mas também a Viktor Orbán, o primeiro-ministro conservador da Hungria, que tem no futebol o seu desporto favorito e no combate à homossexualidade uma prioridade política.

No exato dia em que Hungria e Portugal disputaram a sua primeira partida do Euro em Budapeste, o Parlamento húngaro aprovou legislação introduzida pelo partido de Orban (Fidesz — União Cívica Húngara), que proíbe a divulgação de conteúdos alusivos à homossexualidade e à mudança de sexo junto de menores de 18 anos. Algo que a Brigada dos Cárpatos não contesta.

2. A GUERRA DA JUGOSLÁVIA AINDA FERVE

O jogo estava longe de ser dos mais interessantes do Euro, mas a temperatura subiu já muito perto do fim quando, ao minuto 89, a Áustria confirmou a vitória por 3-1 com um derradeiro golo. O marcador, Marko Arnautovic, austríaco de ascendência sérvia, não se conteve nos festejos e provocou Ezgijan Alioski, adversário de ascendência albanesa. “Que a tua mãe albanesa se vá f****”, gritou na direção do macedónio.

Não contente, fez o gesto de OK com a mão, conotado com os movimentos supremacistas brancos. O insulto ressuscitou velhos fantasmas dos tempos da Jugoslávia, onde sérvios, macedónios, albaneses e muitos outros grupos étnicos simulavam coexistência pacífica dentro das mesmas fronteiras.

No dia seguinte ao jogo, já com a controvérsia no domínio público, o austríaco pediu desculpa pelas suas “palavras a quente” e disse não ser racista. Mas a Federação de Futebol da Macedónia do Norte — que participou pela primeira vez na fase final de um Campeonato da Europa em 30 anos de independência — não o poupou e apelou à UEFA, que puniu Marko Arnautovic com um jogo de suspensão.

3. MODA UCRANIANA NÃO PEGA NA RÚSSIA

Ainda o apito não soara no Europeu e já o torneio estava envolvido numa contenda política. Nas malas para Amesterdão, onde assentou arraiais antes da primeira partida, a seleção da Ucrânia levou camisolas com um pormenor que desencadeou a fúria dos russos.

Discreto, a amarelo, o mesmo tom das camisolas, um mapa da Ucrânia tinha como parte integrante do território a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, bem como as regiões separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk, no leste do país. Os equipamentos tinham também bordados dois slogans nacionalistas: “Glória à Ucrânia!” e “Glória aos heróis!”.

Andrii Pavelko, Presidente da federação ucraniana, disse que o equipamento simbolizava “a pátria única e indivisa” e inspiraria os jogadores a “lutarem em nome de toda a Ucrânia”. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia falou de uma medida “desesperada” e os protestos de Moscovo chegaram à UEFA, cujos estatutos proíbem mensagens políticas nos equipamentos dos atletas.

Pesados os prós e contras, o organismo que tutela o futebol europeu autorizou os ucranianos a vestirem a contestada camisola, com uma única exigência: a remoção da inscrição “Glória aos heróis!” da parte interior do colarinho, dada a sua conotação militar.

A sorte quis que as duas seleções não se defrontassem na fase de grupos, o que evitou males maiores. Já o mérito desportivo ditou que a Rússia fosse eliminada e a Ucrânia seguisse em frente, mas sem hipótese de ter que jogar em São Petersburgo…

4. UMA RIVALIDADE CENTENÁRIA QUE NÃO ESMORECE

Um França-Alemanha é daqueles jogos que não escapa a conotações políticas, nem mesmo quando é ‘a feijões’. Mais ainda quando, consumado o ‘Brexit’ — a saída do Reino Unido da União Europeia —, os dois países voltaram a ser os dois grandes polos políticos da comunidade.

Neste Europeu, após os gauleses vencerem os germânicos por 1-0, alguns franceses acenaram com essa rivalidade histórica. No dia seguinte ao jogo, o prestigiado jornal desportivo “L’Équipe” escreveu em manchete: “Como em 18”.

As reações à capa do jornal dividiram-se entre duas interpretações. Por um lado, houve quem pensasse tratar-se de uma referência ao Mundial da Rússia de 2018, que a França venceu e onde a Alemanha foi para casa de forma humilhante após a fase de grupos. Outra leitura socorre-se de uma memória mais longínqua: a da rendição alemã na Grande Guerra, em 1918.

“L’Équipe” foi acusado de mau gosto e de estar a ressuscitar fantasmas nacionalistas. No Twitter, o jornalista francês Samuel Etiene, da televisão pública France 3, desabafou: “A referência à Guerra 14-18 e aos seus milhões de mortos é forçosamente necessária após um França-Alemanha?”

Hans-Dieter Lucas, embaixador alemão em França, não atribuiu (ou não quis atribuir) o mesmo significado à opção editorial do “L’Équipe” e reagiu de forma surpreendente: “A memória do Campeonato do Mundo de 2018 continua dolorosa, mas felizmente os nossos amigos — Les Bleus — ajudaram-nos a sentir grandes emoções naquele ano. Viva a amizade franco-alemã”, escreveu no Twitter.

5. JOELHOS NO CHÃO, APUPOS NAS BANCADAS

Foram uma minoria entre as 24 equipas que disputaram a fase de grupos do Euro. Inglaterra, Escócia, País de Gales, Suíça e Bélgica não abdicaram de usar o palco mundial que é esta competição para afirmarem convicções e manifestarem-se contra o racismo, dobrando um joelho no chão antes do início do jogo.

Este gesto ‘fez escola’ após Colin Kaepernick, então jogador da liga de futebol americano, o ter feito durante a execução do hino norte-americano, em 2016, num protesto contra a violência policial sobre os afroamericanos. Desde então, tornou-se um símbolo do movimento Black Lives Matter.

Neste Euro, antes do Dinamarca-Bélgica, o belga Jason Denayer aliou o joelho no chão ao punho erguido, gesto popularizado nos Jogos Olímpicos da Cidade do México (1968), por dois atletas norte-americanos, num ato de solidariedade para com o movimento Black Power.

Amplamente executado na Premier League, primeira divisão inglesa, não causou surpresa que tanto ingleses como escoceses repetissem o protesto no jogo que os opôs. Outra partida onde houve unanimidade envolveu outra equipa britânica: o País de Gales, contra a Suíça.

O gesto não tem sido, porém, totalmente compreendido por todas as nacionalidades em presença neste Europeu. Quando a Bélgica defrontou a Rússia e os belgas se ajoelharem no relvado, as bancadas do Estádio de São Petersburgo vaiaram-nos.

6. PROTESTO SEGUIDO DE PEDIDO DE DESCULPAS

Não correu bem, e a Greenpeace acabou a pedir desculpa pela sua ação. Estava prestes a começar o Alemanha-França, em Munique, e um paraquedista irrompeu, desgovernado, no perímetro da Allianz Arena. Na tela, um apelo: “Abandonem o petróleo!”

No Twitter, a organização ambientalista detalhou o propósito daquela iniciativa: “Ei, Volkswagen, é hora de abandonar o petróleo! Ativistas do Greenpeace protestam contra o patrocinador dos jogos na partida entre a Alemanha e a França e exigem: parem de vender carros a gasóleo e gasolina que prejudicam o ambiente!”.

Ao descer na direção do relvado, o ativista perdeu o controlo do paraquedas, passou rente à bancada e feriu dois adeptos que tiveram de ir para o hospital. Acusada de irresponsabilidade, a ONG esclareceu que o plano inicial era o ativista apenas sobrevoar o estádio e deixar cair uma bola de látex com uma mensagem.

7. BRAÇADEIRA PÕE MANUEL NEUER ‘NO BANCO DOS RÉUS’

Junho é, em todo o mundo, o Mês do Orgulho, a favor da igualdade de direitos para todas as orientações sexuais e identidades de género. Da baliza da seleção alemã, Manuel Neuer associou-se à campanha pela diversidade e contra o ódio, entrando em campo com a braçadeira de capitão tingida com as cores do arco-íris, bandeira da comunidade LGBTQI+.

A UEFA abriu uma investigação ao atleta, que depressa foi arquivada em função das inúmeras críticas que o procedimento desencadeou. Numa carta enviada à federação alemã, a UEFA lavou a face e considerou a braçadeira um símbolo coletivo a favor da diversidade e, portanto, de “uma boa causa”.

Este episódio teve um segundo capítulo. A autarquia de Munique demonstrou vontade de iluminar a Allianz Arena com as cores do arco-íris, por ocasião do jogo entre a Alemanha e a Hungria. A ação teria o intuito de “enviar um sinal de solidariedade visível” à comunidade gay da Hungria, país que recentemente introduziu legislação anti-LGBT+ e onde, dentro dos estádios, há manifestações racistas e homofóbicas.

Foi o que aconteceu na Puskás Arena, no jogo contra Portugal, onde das bancadas saíram cânticos de “Cristiano homossexual” e depois contra a França, altura em que Kylian Mbappé e Karim Benzema foram alvo de insultos racistas.

A UEFA decidiu investigar os incidentes no estádio de Budapeste, mas não autorizou a iluminação da Allianz Arena dado o seu “contexto político”. Sentindo-se no olho do furacão, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que considerara a ideia de iluminar o estádio “muito nociva e perigosa”, cancelou a sua presença no jogo de Munique, em que a Hungria bateu o pé à poderosa Alemanha (2-2).

8. RUSSOS E FINLANDESES, FRENTE A FRENTE DESTA VEZ NO FUTEBOL

À semelhança da Macedónia do Norte, também a Finlândia participa numa fase final do Euro pela primeira vez na história. Integrados no grupo B, os finlandeses disputaram dois jogos inesquecíveis: o primeiro contra a Dinamarca, tragicamente marcado pela paragem cardíaca de Christian Eriksen; o segundo, contra a Rússia, de quem a Finlândia se tornou grão-ducado no início do século XIX, só ascendendo à independência em 1917.

Para explicar o simbolismo desta partida — marcada para o Estádio de São Petersburgo —, crónicas de antecipação ao jogo recuperaram uma citação dita em 2007 pelo então ministro da Defesa da Finlândia, Jyri Häkämies, que afirmou que as três maiores ameaças à segurança do país eram: “Rússia, Rússia, Rússia”.

Neste Euro, o jogo entre as duas equipas resultou numa vitória da experiente Rússia — vencedora do torneio em 1960 (enquanto União Soviética) — sobre a caloira Finlândia. Mas fechadas as contas, os finlandeses terminaram em terceiro lugar no grupo e os russos em quarto, sem que nenhuma equipa tenha seguido em prova.

9. DRAGHI VS ERDOGAN, UM ITÁLIA-TURQUIA POR OUTROS MEIOS

O jogo que inaugurou o Euro, no Estádio Olímpico de Roma, teve implícito um diferendo político recente. No início de abril, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, foi das vozes mais agressivas para com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, após o caso Sofagate — a humilhação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma visita Ancara, sem lugar onde se sentar num encontro com Erdogan. Então, Draghi chamou “ditador” ao chefe de Estado turco.

Este acusou o italiano de “falta de tato” e “grosseria” e responsabilizou-o por minar a relação entre os dois países. “Ao fazer esta declaração, o homem chamado Draghi infelizmente fez cair o machado sobre o nosso relacionamento exatamente no momento em que esperávamos que as relações turco-italianas chegassem a bom porto.”

Apesar de se ter deslocado ao Azerbaijão para ver a sua Turquia perder por 2-0 com o País de Gales, no Estádio Olímpico de Baku, Erdogan primou pela ausência nas duas partidas que a Turquia disputou no Olímpico de Roma, contra a Itália e a Suíça.

Se tivesse ido, no jogo contra a Squadra Azurra, teria à sua espera algo incómodo para digerir, tendo em conta as suas posições políticas: o quarto árbitro do jogo foi uma mulher, a francesa Stéphanie Frappart, a primeira a participar num Europeu masculino.

Em Itália, grupos de ativistas pressionaram para que a equipa de arbitragem fosse integralmente composta por mulheres, em resposta ao tratamento sexista de Ursula von der Leyen em Ancara e, sobretudo, da saída da Turquia da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, assinada em 2011… em Istambul.

10. COVID-19 ENTRA EM CAMPO

A pandemia adiou o Euro 2020 para 2021, mas mesmo assim o campeonato — que decorre em 11 cidades de 11 países — não está livre de sobressaltos. Terminada a fase de grupos, e com a covid-19 a manifestar-se pelo continente a diferentes velocidades, subsistem dúvidas em relação aos próximos locais dos jogos, designadamente os das meias-finais e o da final, agendados para o Estado de Wembley, em Londres.

No Reino Unido, o aumento do número de contágios, que levou o Governo britânico a adiar para 19 de julho a última fase do desconfinamento, e a prevalência da variante Delta (altamente contagiosa) levaram algumas vozes a defender o afastamento das meias-finais e finais de solo britânico.

O primeiro-ministro Boris Johnson já afirmou que “a saúde pública continua a ser a prioridade”. A UEFA preocupa-se em especial com a quarentena obrigatória de dez dias que Londres aplica a quem chega ao país vindo de territórios que não estão na lista verde (como é o caso de Portugal). Já foi isso que travou a realização em Inglaterra da final da Liga dos Campeões, entre duas equipas inglesas. Acabou por ser no Porto.

A regra pode inviabilizar a entrada no Reino Unido de largas centenas de convidados da organização, entre funcionários, patrocinadores e VIP, o que pode levar a UEFA a socorrer-se de um plano B para contornar esse obstáculo. Como cidade alternativa a acolher a final, pelas menores limitações à pandemia, a opção mais falada tem sido… Budapeste, a capital da Hungria.

(FOTO PRINCIPAL Jason Denayer, futebolista belga, alia o joelho no chão ao punho erguido, num protesto antirracista antes do jogo com a Dinamarca, em Copenhaga WOLFGANG RATTAY / AFP / GETTY IMAGES)

Artigo publicado na “Tribuna Expresso”, a 24 de junho de 2021. Pode ser consultado aqui