Num aparente sinal de vitalidade democrática, pelo menos 64 países realizam eleições nacionais no decurso de 2024. Na Ásia, o continente com a maior concentração de dinastias políticas e onde vive 60% da população mundial, há razões de preocupação. Nalguns países, o exercício do direito ao voto pode resultar na consagração de poderes autocráticos. Foi assim, esta semana, no Bangladesh

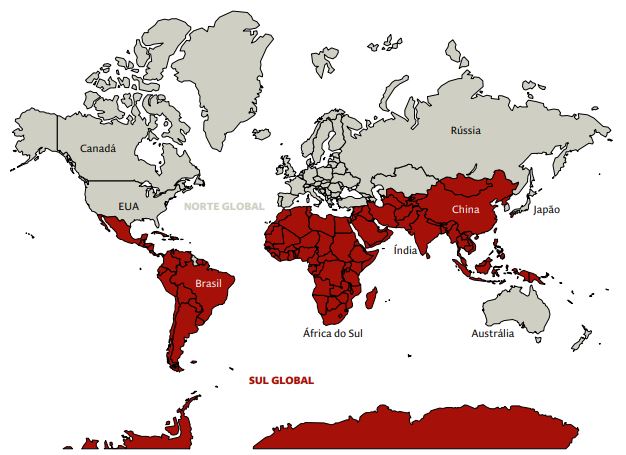

Este será um ano de importantes definições políticas em todo o mundo. Pelo menos 64 países realizam eleições legislativas ou presidenciais, entre os quais sete dos dez países mais populosos do mundo: Bangladesh, Paquistão, Indonésia, Rússia, Índia, México e Estados Unidos, por ordem cronológica. Portugal terá a sua quota de atenção com legislativas a 10 de março.

Esta ampla jornada eleitoral terá um impacto particular no continente asiático, onde vive cerca de 60% da população mundial e os sistemas de governo são muito marcados por dinastias políticas.

Do Irão à Indonésia, um total de 13 atos eleitorais permitirão uma avaliação às tendências políticas regionais e, alguns casos serão verdadeiros testes à democracia. Oito casos merecem especial atenção.

BANGLADESH

174 milhões de habitantes

Este país da Ásia do Sul foi a votos no domingo passado 7 de janeiro, com um vencedor anunciado à partida. Aos 74 anos, Sheikh Hasina — que preside à Liga Awami (partido de centro-esquerda) e está no poder, de forma ininterrupta, desde 2009 — foi reeleita para um quarto mandato consecutivo como primeira-ministra do Bangladesh. (Exerceu um primeiro mandato entre 1996 e 2001.)

A previsibilidade do resultado, a detenção de centenas de opositores nos meses que antecederam as eleições e o boicote decretado pelo Partido Nacionalista do Bangladesh (centro-direita), o outro partido dominante no país, afastaram eleitores das urnas. A taxa de afluência ficou-se pelos 40% — nas últimas eleições, em 2018, tinha sido de 80,2%. A primeira-ministra desvalorizou o boicote e disse:

“Cada partido político tem o direito de tomar decisões, a ausência de um partido nas eleições não significa que a democracia esteja ausente”

Sheikh Hasina é filha de Sheikh Mujibur Rahman, o homem que declarou a independência do país, em 1971. Pioneira nessa luta, a Liga Awami conquistou agora 222 dos 300 lugares no Parlamento.

No ranking “Varieties of Democracy” — que agrupa os países em “democracias liberais”, “democracias eleitorais” (como Portugal), “autocracias eleitorais” e “autocracias fechadas” —, o Bangladesh surge no terceiro grupo.

“Estamos perante um caso que resvalou claramente para a autocracia, com a preocupação adicional de, neste país, assistirmos a uma crescente violência”, diz ao Expresso Luís Tomé, professor na Universidade Autónoma de Lisboa.

“Quando os mecanismos institucionais — que, neste caso, deveriam ser democráticos, mas são-no apenas de fachada — não funcionam, o risco é o aumento da violência. A oposição e muitos cidadãos entendem que a única alternativa de demover o poder instituído é por um golpe.”

Adeus, multipartidarismo!

No hemisfério político ocidental do planeta, há receios cada vez mais vocais de que, aos 53 anos de vida, o Bangladesh esteja a caminho de se tornar um Estado de partido único.

“Os Estados Unidos partilham a opinião de outros observadores de que estas eleições não foram livres ou justas e lamentamos que nem todos os partidos tenham participado”, reagiu Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

As dúvidas são partilhadas por outros países ocidentais, mas não por Rússia e China. Esta quarta-feira, os embaixadores destes dois países marcaram presença numa cerimónia de felicitações à primeira-ministra, na sua residência oficial, em Daca.

TAIWAN

24 milhões de habitantes

As eleições presidenciais e legislativas na República da China (também conhecida como Taiwan ou Formosa), a 13 de janeiro, serão mais uma oportunidade de clarificação política relativamente ao sentimento prevalecente na ilha — de aproximação ou de afastamento — relativamente à República Popular da China.

Esta divisão dura desde o fim da guerra civil, em 1949, quando os nacionalistas (derrotados) se refugiaram naquele território insular, que se governa de forma autónoma, a cerca de 160 quilómetros da costa chinesa.

“A concretização da reunificação completa com a pátria é um curso inevitável de desenvolvimento, é justo e é o que o povo deseja. A pátria deve e será reunificada”

Xi Jinping

Presidente da República Popular da China, a 26 de dezembro, dia do 130.º aniversário do nascimento de Mao Tsé-Tung, o fundador do país

A integração de Taiwan na China Continental por via eleitoral “é o sonho de Xi Jinping e dos chineses de China Continental, que preferem a reunificação pacífica”, continua o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI).

“A partir do momento em que Taiwan avançou para uma plena democracia, nos anos 1990, Pequim teve sempre a expectativa de poder incluir Taiwan na mãe pátria, na lógica de ‘um país, dois sistemas’. E sempre interferiu, direta ou indiretamente, nos processos eleitorais em Taiwan, para que os candidatos que fossem mais abertos a essa possibilidade saíssem vencedores”, diz.

O precedente Hong Kong

“Mas sobretudo a partir da imposição da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, em 2019, a esmagadora maioria da população de Taiwan, e não apenas o tradicional partido independentista [Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês)], deixou de acreditar na possibilidade de Pequim vir a respeitar as particularidades democráticas do sistema de Taiwan no caso de uma unificação.”

Em setembro passado, a China desvendou um plano de 21 medidas destinadas a potenciar o “desenvolvimento integrado” de Taiwan e de Fujian, a província costeira chinesa mais próxima à “província renegada”, como Pequim rotula Taiwan. O plano visa “fazer de Fujian o destino de primeira escolha de residentes e empresas de Taiwan para buscarem desenvolvimento no continente”.

Mas paralelamente, a China não pára de mostrar as garras a Taiwan. “Pequim tem muita dificuldade em gerir a lógica do bastão e da cenoura, como se vê à medida que se aproximam as eleições em Taiwan. Ao mesmo tempo que oferece algo de positivo para que os taiwaneses vejam aquilo que poderão ganhar com a reunificação da China, mantém uma enorme pressão militar, com ameaças, exercícios e declarações no sentido de que, no fundo, os taiwaneses vão ter que decidir entre a paz e a guerra”, continua Luís Tomé.

De uma solução acordada à reunificação pela força, “o relógio está a contar”, acrescenta. “O Presidente Xi Jinping disse que a questão de Taiwan vai ser resolvida no seu tempo, o que coloca uma enorme pressão no calendário.” Em 2027, será o centenário da criação do Exército de Libertação Popular, uma efeméride que pode ser aproveitada por Pequim para concretizar pela força o sonho há muito adiado.

PAQUISTÃO

243 milhões de habitantes

De crise em crise, o Paquistão tem eleições para a Assembleia Nacional marcadas para 8 de fevereiro, embora o Senado já tenha votado o seu adiamento. A decisão, não vinculativa, foi justificada com as “condições de segurança prevalecentes” no país.

A mais recente vaga de instabilidade decorre do afastamento do poder de Imran Khan, um antigo jogador de críquete que se tornou o político mais popular do país. Destituído do cargo de primeiro-ministro após uma moção de confiança, em abril de 2022, está atualmente preso, condenado por corrupção.

“O grande receio é que o Paquistão descambe numa guerra civil porque esta não será uma disputa política convencional em contexto democrático”, analisa o especialista em Relações Internacionais.

Trocar os EUA pela China

“Nos últimos tempos, tem acontecido de tudo um pouco ao país. Imran Khan, que era um indivíduo prestigiado e um pouco fora do sistema político, estava a fazer algumas reformas bem sucedidas. O problema é que começou a querer jogar a alta política internacional. Um dos seus maiores erros foi colocar o Paquistão demasiado na alçada da China e afastá-lo do outro aliado tradicional, os Estados Unidos. Desde os anos 1950, o Paquistão tem a particularidade de ter como aliados, em simultâneo, a China e os EUA.”

Imran Khan aproximou o Paquistão também da Rússia. Na véspera da invasão russa da Ucrânia, a 23 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin recebeu o chefe do Governo paquistanês no Kremlin, em Moscovo. “Essa foi uma das razões pelas quais depois foi feito o voto de desconfiança” a Khan.

Paralelamente à instabilidade política, o Paquistão enfrenta uma das suas piores crises económicas, resultante de opções políticas erradas, condições globais adversas, a pandemia de covid-19 e as inundações catastróficas de 2022 que submergiram um terço do país. “O Paquistão é uma soma de múltiplas crises”, diz Luís Tomé.

Este caos generalizado, combinado com tentativas externas de influência, a presença no território de grupos radicais terroristas com ligações a grupos como a Al-Qaeda, o Daesh e os talibãs, confluem para “uma situação delicada que pode degenerar numa guerra civil. E a preocupação maior resulta não só de ser um país com quase 250 milhões de habitantes, mas porque é um país com armas nucleares, com disputas com a Índia. O Paquistão está num momento perigoso e as eleições podem não facilitar”, alerta o académico.

INDONÉSIA

279 milhões de habitantes

Com o Presidente Joko Widodo impedido de se recandidatar, dado já ter exercido dois mandatos, as eleições presidenciais indonésias de 14 de fevereiro estão transformadas num verdadeiro ‘negócio de família’.

Um dos três candidatos é o atual ministro da Defesa que escolheu para seu vice-presidente Gibran Raka, o filho mais velho do atual chefe de Estado. Raka tem 36 anos, quando a idade legal para concorrer ao cargo era de 40. A lei foi alterada à medida pela mão do presidente do Supremo Tribunal, que é cunhado do Presidente e tio de Raka.

“Quando Jokowi [como também é conhecido o atual Presidente] foi eleito em 2014, era um outsider político. Era um empresário da área do mobiliário que, aparentemente, rompia com a lógica das dinastias políticas, muito consolidada no Sudeste Asiático. Ele próprio escreveu, na sua autobiografia: ‘Tornar-me Presidente não significa canalizar o poder para os meus filhos’. Agora tem o filho a concorrer e ainda por cima com o ministro da Defesa que é, ele próprio, genro do antigo ditador Suharto”, alerta Luís Tomé.

O mal menor

A importância do exemplo indonésio transcende o próprio país. “Neste momento, a Indonésia é o medidor daquilo que acontece na região, e não só. Por um lado, há quem defenda que esta lógica das dinastias políticas é uma forma de, mesmo em democracia, sustentar algum equilíbrio. Ou seja, é preferível que as democracias funcionem em torno de algumas dinastias, porque mantêm a estabilidade do sistema político democrático. Outros discordam e defendem que isto é uma forma de certas famílias manterem privilégios que o resto da população não tem”, com consequências sociais de risco.

“Isto pode desiludir a população e levá-la a entender que a democracia não é um processo que permita a ascensão social, económica e política. E se o povo considerar que a democracia não serve, vai procurar alternativas. Isto acontece no Sudeste Asiático, que é uma das regiões onde mais se sente a pressão da China, que tenta dar ao mundo um modelo alternativo à democracia liberal — um modelo de regime autocrático, com desenvolvimento económico.”

IRÃO

89 milhões de habitantes

A 1 de março, os iranianos escolherão, simultaneamente, os seus representantes em dois órgãos: o Parlamento (Majlis) e a Assembleia de Peritos, esta última responsável pela nomeação do Líder Supremo.

“As eleições no Irão, em regra, têm uma faceta de grande liberdade. Os eleitores podem escolher os candidatos e não há propriamente manipulação de resultados. O condicionamento vem do papel do ayatollah [o Líder Supremo]. Na lógica xiita, aquilo que ele diz não é contestável.”, explica o investigador do IPRI.

“O condicionamento vem dos candidatos que podem constar no boletim. O regime seleciona os candidatos que o povo pode escolher e afasta muitos potenciais democratas que querem acabar com a Revolução Islâmica e que está fora de questão.”

No Irão, os partidos políticos não são muito relevantes. A dinâmica política gira em torno de dicotomias que se manifestam mais em contextos de tensão: conservadores versus reformistas, ortodoxos versus moderados, teóricos versus pragmáticos.

Na presente conjuntura, apesar das cíclicas vagas de protestos populares antigovernamentais, a tensão internacional permanente em que o Irão se encontra envolto — alvo de sanções, aliado da Rússia na guerra da Ucrânia e instigador do “eixo de resistência” no Médio Oriente (apoiando grupos armados como o palestiniano Hamas e o libanês Hezbollah) — tende a favorecer uma das fações.

“No contexto atual, os ortodoxos, que dominam neste momento a cena política iraniana, têm condições para se manter. Embora, economicamente, tenham sofrido quando os Estados Unidos aplicaram sanções, a apoiar o Irão ao nível económico têm estado a China, que se tornou o seu maior parceiro, e a Rússia”, vaticina Luís Tomé, especialista na região da Ásia-Pacífico.

COREIA DO SUL

52 milhões de habitantes

Esta democracia consolidada — apesar dos graves problemas de corrupção ao mais alto nível da política, com três dos últimos Presidentes condenados a penas de prisão — escolhe a próxima Assembleia Nacional a 10 de abril.

Paralelamente às questões económicas e sociais, a ferida aberta na península da Coreia desde 1953 — ano em que terminou a guerra entre as duas Coreias, que carece ainda da assinatura de um tratado de paz — é tema obrigatório em quaisquer eleições legislativas ou presidenciais. Que estratégia seguir em relação ao Norte?

Por um lado, há “uma linha tendente à unificação, mais apaziguadora com a Coreia do Norte, para minimizar tensões, introduzir laços, a pensar nas famílias de um lado e do outro do paralelo 38, e até a nível empresarial, para evitar o colapso no Norte e tentar, com tempo, levar as coisas a bom porto”, diz o professor da Universidade Autónoma.

Por outro, há a abordagem na linha do atual Presidente Yoon Suk-yeol “que entende que é preciso reagir de igual forma e, portanto, se a Coreia do Norte ameaça, a Coreia do Sul não se fica e ameaça de seguida”.

COREIA DO NORTE

26 milhões de habitantes

No mesmo dia em que os sul-coreanos vão a votos (10 de abril), também os coreanos do norte farão escolhas. Em causa está a eleição da Assembleia Popular Suprema da República Popular Democrática da Coreia (vulgarmente chamada Coreia do Norte), órgão que exerce o poder legislativo.

Se a Ásia é o continente com a maior concentração de dinastias políticas, a lógica de sucessão familiar é levada ao extremo na Coreia do Norte. O país é governado desde a sua fundação pela mesma família e, apesar de ter apenas 40 anos — completados esta semana —, Kim Jong-un vai dando indicações de quem é hipótese para lhe suceder.

Boatos e especulações

Segundo as últimas especulações — ou não fosse a Coreia do Norte o país mais fechado do mundo —, Kim poderá passar o poder à sua filha, Kim Ju-ae, que terá, neste momento, 11 anos. “Mas à frente desta solução está a irmã [Kim Yo-jong]”, recorda Luís Tomé.

“Agora fala-se na filha, porque não sendo habitual, Kim Jong-un tem-na mostrado publicamente, e porque o poder tem passado de pai para filho. Numa lógica dinástica, quase monárquica, já se discute quem lhe sucederá. E ainda por cima, correm boatos de que Kim Jong-un, há dois anos, teve sérios problemas de saúde. Aquela que, aparentemente, é a sua preferida é a irmã, que é, muitas vezes, o rosto da sua política externa. O que se assume é que a irmã será a sucessora e que, a longo prazo, será a filha. Agora, por alguma razão, ele quer mostrá-la.”

ÍNDIA

1435 milhões de habitantes

A Índia é, desde o ano passado, o país mais populoso do mundo. Sempre que há eleições universais neste país organizado socialmente em função de um sistema de castas, o escrutínio decorre durante semanas. Este ano, será assim entre abril e maio próximos, quando os indianos forem eleger os 543 lugares no Lok Sabha, a câmara baixa do Parlamento.

O Partido Bharatiya Janata (conservador, nacionalista hindu), do primeiro-ministro Narendra Modi, é o favorito à vitória, na senda da grande popularidade do seu líder, que, aos 73 anos, busca um terceiro mandato consecutivo de cinco anos no poder.

Todos contra Modi

Numa espécie de “todos contra Modi”, uma coligação de quase 30 formações políticas, entre as quais o histórico Congresso Nacional Indiano, da dinastia Gandhi, uniram-se na Aliança Inclusiva para o Desenvolvimento Nacional Indiano.

Na língua inglesa, a sigla desta formação é INDIA, “julgo que para dar um significado nacionalista indiano e não hindu. Não sei se será suficiente para impedir nova vitória dos nacionalistas hindus e de Modi”, duvida Luís Tomé.

No Ocidente, “agrada-nos considerar a democracia indiana enquanto tal, porque é o país mais populoso do mundo e gostamos de ter um contrapeso à China. Tanto os Estados Unidos como a União Europeia têm procurado melhorar relações estratégicas com a Índia. Mas, na verdade, sob qualquer padrão, a democracia indiana tem deixado muito a desejar”, conclui Luís Tomé.

“Desde logo, em termos dos direitos das crianças, direitos laborais, direitos das mulheres e direitos das minorias, incluindo a minoria muçulmana de mais de 200 milhões de pessoas. A pretexto do problema do terrorismo e das tensões com o Paquistão, há regiões da Índia onde a Internet é bloqueada durante seis meses. Num regime democrático, isto não é muito abonatório”, critica.

“Enquanto nacionalista hindu, Modi tem progressivamente marginalizado os muçulmanos. Nenhuma democracia permitiria o que ele fez ao autorizar que imigrantes possam adquirir cidadania indiana, mas não imigrantes muçulmanos. É uma desigualdade flagrante. Modi está a criar uma situação escaldante.”

(IMAGEM FACEBOOK ASIA ELECTS)

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 11 de janeiro de 2024. Pode ser consultado aqui