Vários países decretaram um boicote diplomático aos Jogos de Pequim, que arrancam hoje. Com que eficácia?

Há oito anos, por esta altura, o mundo temia que a Rússia invadisse a Ucrânia. Para desanuviar a tensão, a 28 de janeiro de 2014 União Europeia e Rússia reuniram-se numa cimeira, em Bruxelas, que terminou com um aperto de mão entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. A trégua era aparente: passado menos de um mês, tropas russas entravam em território ucraniano e a 18 de março seguinte a Crimeia era anexada.

De permeio, a Rússia esbanjou capacidade e organizou os Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi. “Penso que Putin aceitou participar na cimeira de Bruxelas porque queria assegurar que os Jogos se realizassem sem boicotes e constituíssem uma vitrina diplomática”, diz ao Expresso Sandra Fernandes, do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho. “Putin organizou os seus Jogos e assentou a sua imagem como parte de um clube. Instrumentalizou muito bem os Jogos de Sochi.”

O evento não escapou a polémicas, com protestos em todo o mundo contra a perseguição à comunidade LGBT russa, mas nenhum país o boicotou. Oito anos depois, é o Presidente chinês, Xi Jinping, que está confrontado com o êxito de uns Jogos Olímpicos em contexto de grande pressão política.

Direitos humanos no centro

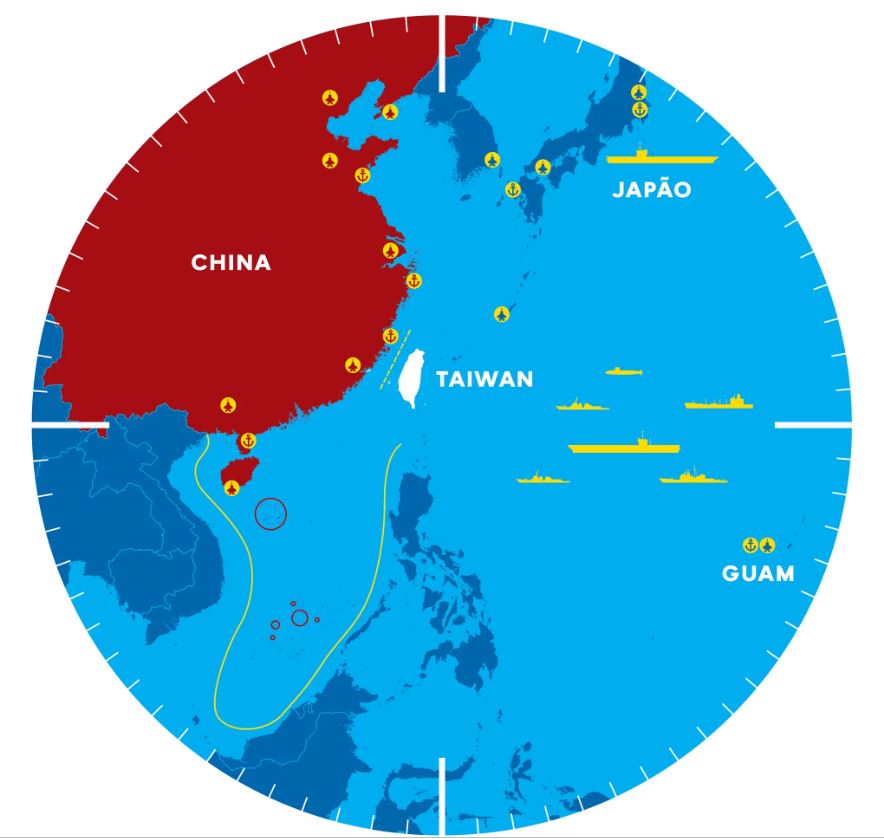

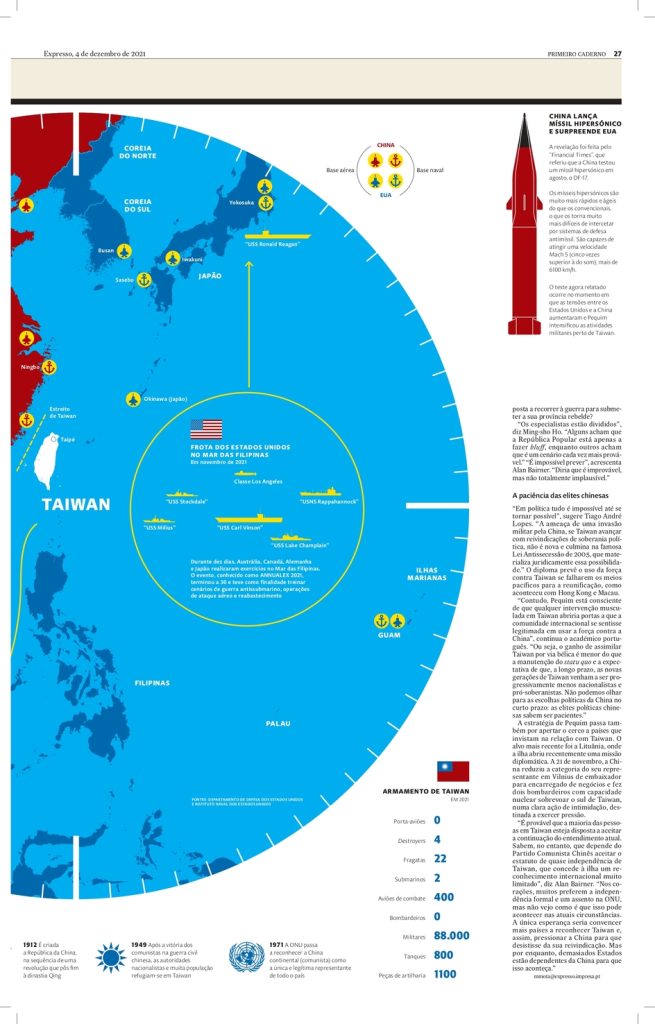

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e outros anunciaram um “boicote diplomático” aos Jogos de Inverno que começam hoje em Pequim. Justificam-no com violações dos direitos humanos pelo regime chinês — da questão do Tibete à vigilância draconiana da população, de Hong Kong à repressão da minoria uigure. Putin confirmou a sua presença em Pequim.

“Este boicote diplomático acontece num momento de grande tensão entre Estados Unidos e China. Nesse sentido, não é assim tão diferente dos boicotes históricos da Guerra Fria”, afirma Sandra Fernandes. Assinala a relação de poder entre “uma China expansionista, muito segura de si, e países que tentam mostrar que há oposição a essa assertividade”. Por outro lado, “na atualidade, a agenda dos direitos humanos e dos valores universalistas é central”, com grande exposição de violações dos direitos humanos nas redes sociais.

Os países alvo de sanções tendem a reorientar a política externa para quem lhes abre as portas

Um boicote político neste contexto significa que os países que o aprovam não se farão representar nas cerimónias de abertura e de encerramento, ainda que enviem atletas para competir. Mancha o evento, mas não compromete desportivamente os segundos Jogos Olímpicos na China em 14 anos.

A interrogação é, pois, legítima. Que eficácia têm, na verdade, boicotes e sanções materiais (económicas, financeiras ou comerciais)? Tomemos como exemplo a Coreia do Norte, país isolado do mundo e castigado com várias sanções internacionais.

“A Coreia do Norte guia-se por um modelo de autossuficiência [doutrina Juche] que a leva, em certas alturas, a rejeitar assistência da comunidade internacional, apesar de referências a dificuldades económicas pelo próprio regime, às quais atualmente acresce a pandemia”, diz ao Expresso Rita Durão, especialista em estudos asiáticos. “O facto de ser um país muito fechado resulta de conjunturas internas que o impedem de procurar algo melhor, mas também é reforçado pelas sanções económicas, que o isolam ainda mais.”

Sanções sem efeito

As sanções a Pyongyang têm como principal objetivo forçar o regime a abdicar do armamento nuclear. “Estando uma intervenção na península coreana fora de questão, aplicar sanções tornou-se meio preferencial para lidar com este país e as suas ambições nucleares.” O peso que o regime de Kim Jong-un lhes atribui está exposto: sempre que se perspetivam negociações, o levantamento das sanções surge como principal exigência norte-coreana para fazer cedências. O mesmo acontece com o Irão.

Porém, demonstrações bélicas como a de domingo passado, quando a Coreia do Norte testou um míssil balístico Hwasong-12, de médio e longo alcance — foi o quinto lançamento de mísseis só em janeiro —, provam que as sanções não surtem efeito e podem até estar a provocar um efeito contrário ao desejado. “Ao invés de levarem à desnuclearização da Coreia do Norte, promovem maior apego ao programa, reforçando a ideia, a nível interno, de que a ameaça americana e da comunidade internacional é real, logo a aposta no desenvolvimento do nuclear torna-se necessária para fazer face ao ‘inimigo’”, diz Durão. Para Pyongyang, “as sanções são exemplo da ‘atitude hostil’ de Washington e seus aliados”.

No “quintal” dos Estados Unidos, também a Venezuela é pressionada de fora, visando uma mudança de regime. “As sanções internacionais, sobretudo dos Estados Unidos, não são eficazes quando há apoio de outros poderes, como a Rússia, Irão e outros menos formais, mas muito bem organizados, como a criminalidade”, explica ao Expresso Nancy Gomes, professora na Universidade Autónoma de Lisboa. “As sanções provocaram uma mudança económica — o dólar passou a circular livremente, empresas públicas estão a ser privatizadas —, mas não política. O Governo de Nicolás Maduro continua a controlar as instituições, meios de comunicação e Forças Armadas.”

Não muito longe, Cuba sofre há décadas um embargo dos Estados Unidos. “A ditadura dura há mais de 60 anos, primeiro com apoio da ex-União Soviética e depois do Governo venezuelano”, acrescenta. “Vemos mudanças no modelo económico, mas pouco ou muito pouco a nível político.”

Os países alvo de sanções tendem a reorientar a política externa para quem lhes abre as portas. “Procuram outro tipo de alianças, se possível”, conclui Sandra Fernandes. “No contexto atual, em que os Estados Unidos perdem a sua posição hegemónica, ou pelo menos a partilham com outros, isso é cada vez mais real. A universalidade na adoção das sanções é cada vez mais difícil.”

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 4 de fevereiro de 2022