A tensão regressou esta semana à região da Caxemira, desta feita junto à fronteira entre a Índia e a China, depois de soldados dos dois lados se terem envolvido em confrontos que resultaram no incidente mais mortífero em mais de 50 anos. Um analista indiano explica ao Expresso a estratégia de corrosão da fronteira indiana que a China vem levando a cabo desde há décadas

Nos Himalaias, a região indiana de Ladaque — que faz parte do conturbado e disputado território da Caxemira — viveu há séculos tempos gloriosos. Grandes caravanas de comércio, hordas de conquistadores, vagas de cultura, tudo por ali passou numa dinâmica de contacto contínuo entre o Império Indiano e a Ásia Central. A chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, retirou importância a essa rota terrestre, ao demonstrar as vantagens do transporte por mar. Ladaque perdeu relevância mas não o interesse dos países em redor.

“Tem imensa importância estratégica para a China e para a Índia”, explica ao Expresso o investigador Dhruva Jaishankar, da Observer Research Foundation, em Nova Deli (Índia). “Para a China, o planalto de Aksai Chin [encostado a Ladaque, controlado pela China e reivindicado pela Índia] era o elo entre o Tibete e Xinjiang [região chinesa de maioria muçulmana], duas regiões agitadas.” Essa importância estratégica levou a que a China ali construísse uma estrada, na década de 1950.

“Para a Índia, a presença chinesa em Ladaque pressiona a sua capacidade de defender a fronteira com o Paquistão. Por essa razão, controlar a estrada, que é o que a Índia tenta fazer atualmente, é uma necessidade. Porém, o desenvolvimento da infraestrutura indiana levou à mobilização do Exército de Libertação Popular da China, dando origem a impasses em quatro locais”, com os soldados praticamente cara a cara.

Foi num desses locais que, esta semana, soldados chineses e indianos se envolveram nos confrontos mais mortíferos desde 1967. Tudo aconteceu quando, no decurso de uma patrulha, soldados indianos foram surpreendidos pela presença de militares chineses (em maior número) numa zona onde não era esperado que estivessem.

Durante horas, na escuridão da noite e com temperaturas negativas, as tropas envolveram-se em lutas corpo a corpo, com recurso a pedras e ferros, e empurrando adversários ravina abaixo, a 4200 metros de altitude.

O facto de nem um tiro ter sido disparado decorre de um protocolo celebrado entre China e Índia, em 1996, que prevê que os contingentes destacados ao longo da fronteira não tenham armas de fogo. Pretende-se com isto evitar que pequenos atritos evoluam para situações graves.

A contenda de segunda-feira à noite demonstra que a chacina é possível mesmo na ausência de armas de fogo. A Índia noticiou 20 soldados mortos (incluindo um comandante), a China não reconheceu qualquer fatalidade.

“Na ausência de provas credíveis, a comunidade internacional não deve dar como certa a versão chinesa ou indiana dos acontecimentos”, aconselha ao Expresso Robert Daly, diretor do Instituto Kissinger para a China e os EUA, do Centro Wilson (Washington DC, EUA). “A China é a nação mais forte e tem sido cada vez mais assertiva no Pacífico Ocidental nos últimos meses. Mas isso não é motivo suficiente para supor que a China tenha sido o agressor.”

Vizinhos distraídos com a pandemia

Precisamente a assertividade da China no Pacífico leva o indiano Brahma Chellaney, analista de geopolítica e escritor, a consolidar uma teoria segundo a qual também a animosidade nos Himalaias faz parte de uma estratégia de longa duração empreendida pela China, composta por pequenas ações não suscetíveis de se tornarem casus belli por si só, mas que com o tempo levam a uma alteração estratégica a favor da China.

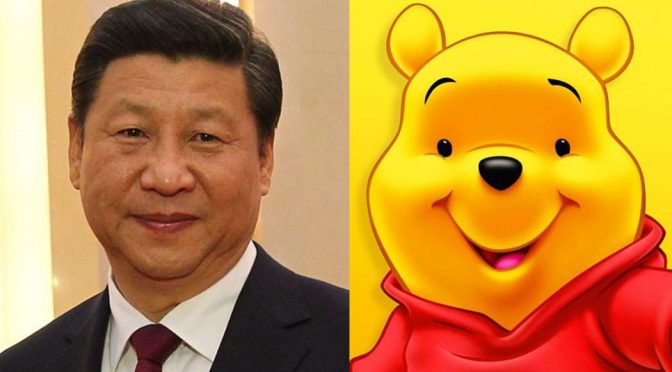

“[O Presidente chinês] Xi Jinping tenta tirar vantagem do facto de os seus vizinhos estarem distraídos com a pandemia de coronavírus e abriu várias frentes na sua campanha para tornar a China a principal potência do mundo“, explica ao Expresso. “Como parte das suas ambições, Xi iniciou um conflito com a Índia invadindo algumas áreas fronteiriças indianas em Ladaque.”

O analista indiano compara a estratégia chinesa ao ato de “fatiar o salame”. “A China começou a aperfeiçoar esta tática nos Himalaias na década de 1950, quando cortou o planalto de Aksai Chin, do tamanho da Suíça, que fazia parte da região de Ladaque”, explica. “Nos anos mais recentes, tem ‘fatiado o salame’ no Mar do Sul da China. As suas recentes invasões em Ladaque são outro exemplo desta estratégia. Mordida atrás de mordida, a China tem vindo a corroer as fronteiras himalaias da Índia.”

Estima-se que fruto das movimentações das forças chinesas ao longo da fronteira durante o passado mês de maio, a China tenha tomado entre 40 a 60 quilómetros quadrados de território que a Índia considera seu. slém da conquista territorial, Pequim parece querer, com estas ações, testar a preparação militar, a vontade política e a determinação da Índia para responder.

Índia quer a paz, mas…

“Quero assegurar à nação que o sacrifício dos nossos jawans [soldados do Exército indiano] não será em vão. A Índia quer paz mas é capaz de dar uma resposta adequada se for instigada”, afirmou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, numa mensagem ao povo transmitida pela televisão.

“Enquanto as forças chinesas não se retirarem, haverá riscos de mais confrontos”, vaticina Brahma Chellaney. “É improvável que a Índia tolere a agressão da China, e um prolongado impasse militar não pode ser descartado. A China calculou mal ao acreditar que poderia causar uma agressão gratuita.”

Uma guerra aberta entre chineses e indianos resultaria num cenário tão apocalíptico que é muito natural que nenhum dos países a deseje. Frente a frente estariam os dois exércitos com o maior número de efetivos no ativo do mundo — o chinês com 2,2 milhões e o indiano com 1,4 milhões —, ambos com acesso a armas nucleares.

Os dois países são liderados por homens profundamente nacionalistas e habitados por cerca de 1300 milhões de pessoas. Ou seja, um conflito entre China e Índia envolveria diretamente um terço da população mundial. “Haverá sem dúvida um aumento das tensões, e muita ira popular contra a China na Índia. Mas há muitas razões para acreditar que este caso não levará a um conflito total”, acrescenta Dhruva Jaishankar. “Mas suspeito que vamos ver menos cooperação ao nível económico ou diplomático entre a Índia e a China no futuro próximo.”

Xi Jinping e Narendra Modi — nos cargos desde 2013 e 2014 respetivamente — vinham desenvolvendo uma relação amigável nos últimos anos. Em abril de 2018, em Wuhan (China), iniciaram um mecanismo de cimeiras informais anuais que teve continuação em outubro de 2019, em Bengala (Índia), onde Xi convidou Modi para nova visita à China em 2020. Aparentemente, a relação não se ressentia do facto da China ser um importante aliado do arqui-inimigo da Índia, o Paquistão, com quem disputa a região himalaia da Caxemira.

Entre estes dois colossos, “a Índia é a nação mais fraca e tem de proceder com a maior cautela, independentemente da sua razão”, defende Robert Daly. “A guerra é improvável. Nem a China nem a Índia têm um interesse vital em jogo em Ladaque e os dois líderes estão profundamente conscientes da necessidade de evitar a violência. As matanças são uma escalada preocupante, mas não aconteceu ainda nada que não possa ser revertido e negociado se houver vontade para tal.”

A fronteira entre a China e a Índia é uma amálgama de disputas territoriais não-contíguas ao longo de uma cordilheira montanhosa. Mesmo o comprimento da fronteira é objeto de discórdia, oscilando entre os 4057 km (métrica internacional), os 3488 km (Governo indiano) e os 2000 km (media chineses). A maior parte do troço não está demarcado, correndo ao sabor de montanhas, rios e desfiladeiros. Tem, pois, muito potencial de desestabilização, assim haja esse interesse.

(IMAGEM Bandeiras da Índia e da China THE HINDU)

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 19 de junho de 2020. Pode ser consultado aqui