O Irão consumou a prometida vingança à morte do general Qasem Soleimani bombardeando duas bases militares dos Estados Unidos no Iraque. O ataque tem implícitas mensagens importantes para dentro e, sobretudo, para fora do país

As ruas iranianas clamaram por vingança e ela foi servida exatamente cinco dias após os Estados Unidos terem assassinado o general iraniano Qasem Soleimani, que comoveu toda a nação persa.

Duas rajadas de mísseis atingiram esta madrugada outras tantas bases norte-americanas no Iraque. “Uma chapada na cara” dos EUA, disse o Líder Supremo do Irão, o “ayatollah” Ali Khamenei. A bola está agora do lado dos Estados Unidos. Até se perceber se haverá resposta, é importante atentar nos recados que o Irão quis enviar com este ataque, para dentro e fora de portas.

O ataque vingou o assassínio do general

A operação “Vingança Dura”, como Teerão batizou o ataque, foi desencadeada sensivelmente à mesma hora a que, na sexta-feira passada, Qasem Soleimani foi atingido mortalmente por um drone dos EUA no aeroporto internacional de Bagdade. “Entre a 1h45 e as 2h45 [mais três horas do que em Portugal Continental], o Iraque foi atacado por 22 mísseis”, anunciaram os militares iraquianos em comunicado. “Todos os mísseis atingiram bases da coligação [internacional].”

Se na sexta-feira, Donald Trump reagiu no Twitter publicando apenas uma imagem da bandeira norte-americana, desta vez foi Saeed Jalili, representante do Líder Supremo no Conselho Supremo de Segurança Nacional, a responder-lhe à letra, ‘postando’ a bandeira do Irão. Uma brincadeira na rede social favorita de Trump reveladora da predisposição das partes para seguirem com a tática de “olho por olho”.

O Irão atacou por si e não através de terceiros

Uma das (enormes) vantagens estratégicas do Irão no Médio Oriente é o chamado “arco de influência” que construiu no mundo árabe (o Irão não é árabe, mas sim persa). São atores importantes ao serviço dessa estratégia o Hezbollah no Líbano, forças paramilitares na Síria, milícias armadas no Iraque e os huthis no Iémen, que em setembro reivindicaram um espetacular ataque contra refinarias na Arábia Saudita que afetou fortemente a produção de petróleo do reino.

Qasem Soleimani era o grande arquiteto das intervenções militares iranianas e um comandante muito presente no terreno, junto desses atores. Na hora de retaliar a sua morte, Teerão quis faze-lo por mãos próprias — e não recorrendo a um ou vários dos seus próximos (“proxies”). Não há dúvidas de que o ataque foi lançado a partir do seu território.

O programa balístico iraniano funciona

Nos dois bombardeamentos, o Irão utilizou mísseis balísticos, projéteis sofisticados com capacidade para transportar ogivas nucleares que seguem trajetórias pré-determinadas.

Uma das críticas mais fortes ao acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano — co-assinado pelos EUA de Obama em 2015 e do qual Trump retirou o país em 2018 — é o facto de excluir restrições ao programa de mísseis balísticos do Irão. Na altura, este facto foi uma grande vitória negocial do Irão: apesar de condicionado na produção de armas nucleares, ficava de mãos livres para continuar a desenvolver o seu veículo de entrega, ou seja, os mísseis balísticos.

As bases atingidas são simbólicas

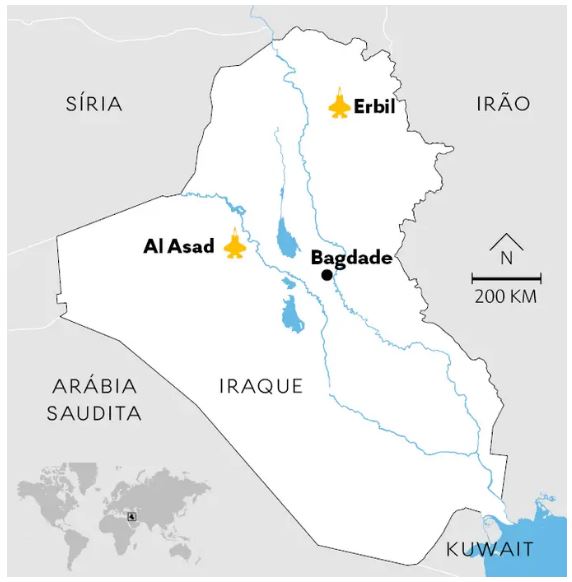

Os alvos da operação iraniana foram bases militares de grande importância estratégica para os EUA. Uma delas, Al-Assad, localizada na província de Anbar, a 180 km para oeste de Bagdade, é a maior base aérea do Iraque.

Foi esta base que Trump visitou aquando da sua primeira visita a tropas em missão, no Natal de 2018. No ano passado, foi ali que o vice-presidente Mike Pence passou o Dia de Ação de Graças.

Começou a ser usada pelas forças americanas após a invasão do Iraque que derrubou Saddam Hussein, em 2003; deixou de funcionar após a retirada das tropas de combate dos EUA, em finais de 2011; e foi reativada no contexto da luta contra os jiadistas do Daesh.

A outra base alvejada situa-se em Erbil, no Curdistão iraquiano. Em outubro, foi desta base que partiu a unidade de comandos que surpreendeu e eliminou Abu Bakr al-Baghdadi, líder do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), na cidade síria de Barisha.

No combate ao Daesh, EUA e Irão estiveram do mesmo lado da barricada e, no Iraque, foi crucial o desempenho das Forças de Mobilização Popular (xiitas), apoiadas pelo Irão. O seu nº 2, o iraquiano Abu Mahdi al-Muhandis, foi assassinado pelos EUA no mesmo ataque que vitimou Qasem Soleimani.

Se os EUA retaliarem, há outros países em mira

Com os ecrãs das televisões tomados por rastos de luz no céu escuro do Iraque à passagem dos mísseis iranianos, correspondentes de órgãos de informação ocidentais em Teerão eram porta-vozes de mais recados do regime dos ayatollahs.

“O Irão está a avisar que se houver retaliação às duas vagas de ataques lançadas, a terceira vaga destruirá o Dubai e Haifa”, escreveu no Twitter Ali Arouzi, da televisão norte-americana NBC.

O Dubai é um dos sete emirados que compõem os Emirados Árabes Unidos, um aliado dos EUA na região. E Haifa é uma cidade de Israel, o país que mais tem pressionado o amigo americano no sentido de um confronto militar com o Irão.

Um ataque a estes dois países arrastaria todo o Médio Oriente para uma guerra total, com consequências em todo o mundo. Esta quarta-feira, o primeiro-ministro israelita advertiu: “Estamos firmes contra aqueles que buscam as nossas vidas. Estamos de pé com determinação e força. Quem tentar atacar-nos receberá em troca um golpe esmagador”, declarou Benjamin Netanyahu, numa conferência em Jerusalém. De forma não oficial, Israel tem armas nucleares.

Mensagens para dentro de portas

Na euforia do ataque, as autoridades iranianas disseram que tinham sido mortos “80 terroristas”, como o Irão passou a designar os soldados norte-americanos. Mas nem os EUA nem o Iraque confirmam a existência de vítimas mortais.

A informação terá, porém, confortado muitos iranianos, feridos no seu orgulho pela execução de uma figura popular como o general e que os orgulhava.

O ódio ao “Grande Satã” (como a República Islâmica se refere aos EUA) é um factor de unidade nacional no Irão e a primeira reação oficial iraniana ao ataque espelha-o: “Saiam da nossa região!”, escreveu no Twitter o ministro das Telecomunicações, Azari Jahromi.

Nos EUA, no conta-gotas noticioso relativo ao perfil deste ataque começaram a surgir insinuações de que o Irão pode não ter atingido soldados norte-americanos “intencionalmente”. Se assim foi, e atendendo às palavras do seu chefe da diplomacia — “Não queremos guerra com os EUA”, disse Mohammad Javad Zarif —, o Irão dá sinais de querer resolver esta crise pela via do diálogo possível.

(IMAGEM Pelo menos cinco estruturas da base foram atingidas pelos ataques com mísseis do Irão, como mostra esta imagem de satélite ©2020 Planet Labs, Inc. cc-by-sa 4.0 / WIKIMEDIA COMMONS)

Artigo publicado no “Expresso Diário”, a 8 de janeiro de 2020. Pode ser consultado aqui