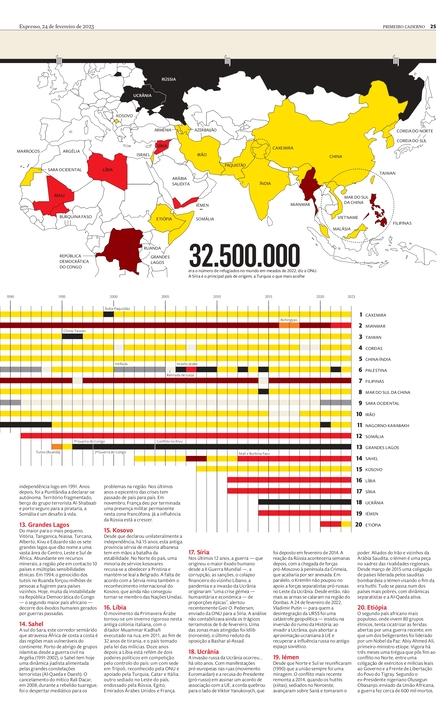

A normalização da relação diplomática entre Riade e Teerão é uma derrota para os Estados Unidos e Israel

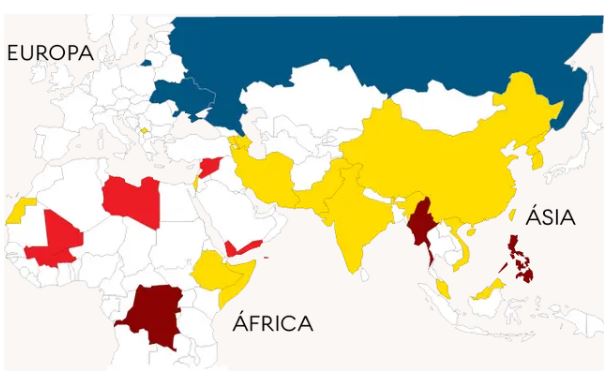

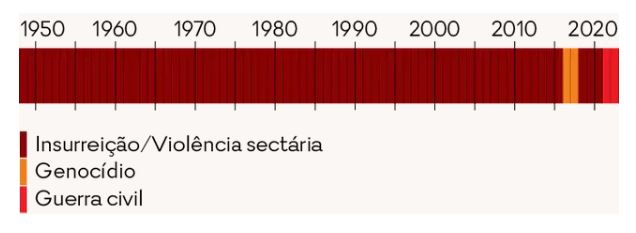

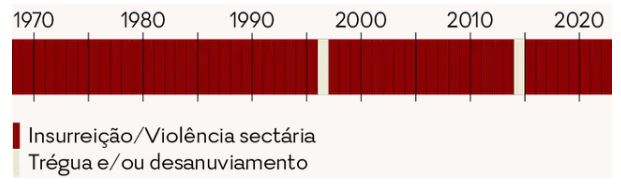

Não haverá muitas rivalidades no mundo tão amplas e antigas como a que opõe Arábia Saudita e Irão. Frente a frente estão um reino árabe que professa uma matriz sunita fundamentalista do islão e uma república islâmica, assente numa interpretação xiita radical, herdeira da civilização persa. A força destas identidades contamina países vizinhos, origina guerras por procuração e torna a estabilidade no Médio Oriente uma quimera.

Ora, dois territórios declaradamente inimigos há quase 1400 anos — quando se deu o cisma entre sunitas e xiitas — não se tornam amigos da noite para o dia. Anunciada a normalização da relação diplomática entre Riade e Teerão, dia 10, sobram interrogações acerca do que a motivou.

“Arábia Saudita e Irão estão a sair da esfera de influência ocidental e, no que toca à Arábia Saudita, da esfera dos Estados Unidos”, diz ao Expresso o investigador Tiago André Lopes, do Instituto do Oriente. “E estão a posicionar-se, por dependência energética, mais próximos da China”, mediadora deste diálogo.

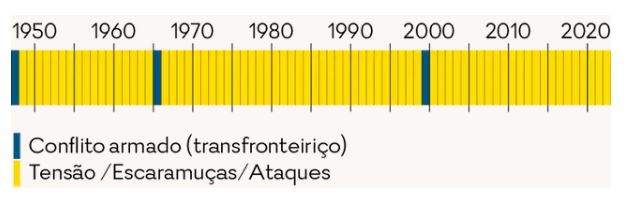

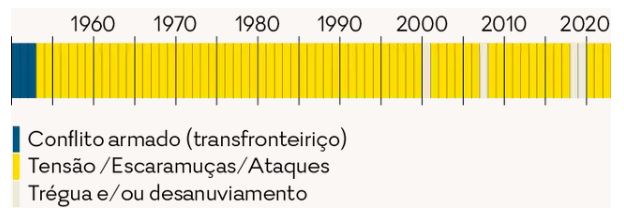

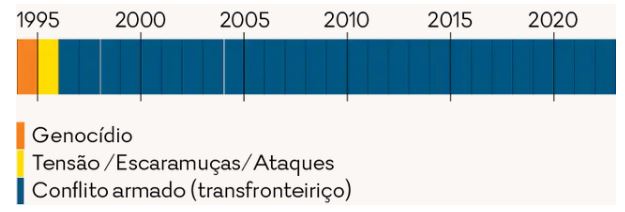

Estes países tinham as relações congeladas desde 2016, na sequência da decapitação de um clérigo xiita saudita, crítico do regime de Riade. No Irão houve protestos, invasão da embaixada saudita e promessas de “vingança divina” por parte do líder supremo, ayatollah Ali Khamenei. Há algum tempo, contudo, que ambos queriam voltar a página das hostilidades, sufocados por problemas económicos e despesas extra decorrentes da guerra no Iémen — onde Teerão apoia os houthis (grupo xiita que tomou o poder pela força) e Riade lançou uma ofensiva com o intuito de os depor.

Dois anos a negociar

“As negociações começaram há dois anos, com mediação do Iraque. Enquanto isso, Omã acolheu conversações entre os houthis e uma delegação saudita. O diálogo começou porque as partes precisavam de chegar a acordo. O aumento da tensão não correspondia aos seus interesses”, diz ao Expresso Javad Heirannia, do Centro do Médio Oriente, de Teerão.

O acordo está muito longe de ser uma parceria estratégica ou tratado de amizade e cooperação. Tem um período de carência de dois meses e prevê apenas a reativação dos canais diplomáticos. “As grandes questões de fundo, as diferenças ideológicas, não vão ficar resolvidas. O que se resolve é a abertura das embaixadas”, explica Tiago André Lopes.

“Não interessa à Arábia Saudita nem ao Irão terem demasiadas frentes abertas. Interessa-lhes fechar esta frente, porque o que os separa continuará a separá-los”, continua o professor da Universidade Portucalense, para quem é claro que ambos buscam “um consenso no que toca aos teatros que estão abertos por causa desta confrontação: Iémen e Líbano”.

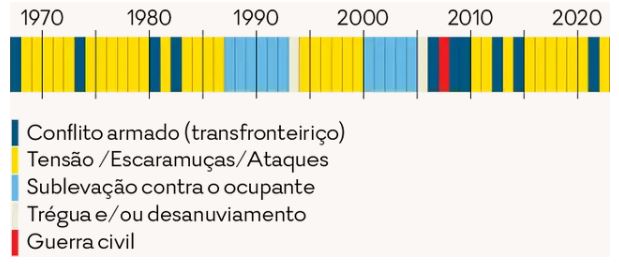

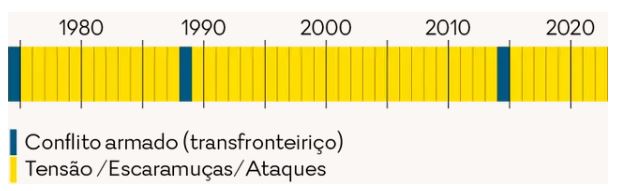

Irresolúvel do ponto de vista militar, a guerra no Iémen está num impasse há anos. Em abril de 2022, as partes comprometeram-se com um cessar-fogo, que expirou em outubro. Desde então, mesmo sem renovação formal, a trégua não colapsou, indiciando a vontade de pôr ponto final ao conflito.

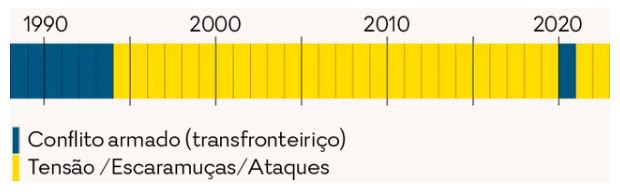

Já o Líbano, sem viver em clima de guerra aberta, parece muitas vezes à beira desse precipício, com um sistema político retalhado por 18 grupos confessionais — entre os quais os xiitas do poderoso Hezbollah, apoiado pelo Irão —, uma economia falida e uma sociedade fragilizada pela corrupção. “As diferenças entre Irão e Arábia Saudita criaram um impasse político no Líbano, que não produziu resultados para os dois países e respetivas forças aliadas”, comenta Heirannia.

ARÁBIA SAUDITA E IRÃO BUSCAM CONSENSONOS TEATROS ABERTOS PELO CONFRONTO ENTRE AMBOS: IÉMEN E LÍBANO

O potencial estabilizador desta aproximação consagra a mediadora China. Para lá dessa demonstração de poder, duas circunstâncias precipitaram a convergência entre os dois gigantes geopolíticos do Médio Oriente: o programa nuclear iraniano e o aperto económico saudita.

Recentemente, a Agência Internacional de Energia Atómica revelou que inspetores encontraram, na central iraniana de Fordow, “partículas” de urânio enriquecido a 83,7%, muito próximo dos 90% necessários para a produção da bomba atómica. De nada serviu mais de um ano de negociações em Viena com vista à reativação do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão (JCPOA), de 2015, ferido com gravidade pela retirada dos EUA ordenada por Donald Trump. E as sanções com que Washington tentou vergar Teerão não impediram o desenvolvimento do acordo.

Estados Unidos são descartáveis

Separada do Irão pelo Golfo Pérsico, a Arábia Saudita percebeu que a melhor garantia de segurança perante o vizinho nuclear é minimizar os riscos de conflito. Por outro lado, Riade luta com dificuldade para concretizar o plano de reformas “Visão 2030”, que visa diversificar a economia do país e dotá-la de novas fontes de receitas. “A Arábia Saudita está a braços com uma grave crise económica, continua muito dependente de recursos petrolíferos e com muita dificuldade em adaptar-se às economias sustentáveis. Tirando o turismo religioso, não tem alternativas. Não pode continuar a ter orçamentos de defesa e a apoiar uma série de movimentos” fora do país, refere Tiago André Lopes.

Acresce a dimensão de segurança e ausências do amigo americano. “Mesmo durante a era Trump, a Arábia Saudita não conseguiu convencer Washington a lançar um ataque contra o Irão a seguir ao atentado dos houthis contra duas refinarias da Aramco”, diz Heirannia. Essa investida, em setembro de 2019, reduziu para metade a produção da empresa estatal saudita e provocou uma subida global dos preços do petróleo.

Por outro lado, continua o iraniano, “a pressão de Riade sobre Washington para incluir a política regional do Irão nas negociações com vista à reativação do JCPOA deu em nada. Os sauditas concluíram que, para evitarem mais gastos, deveriam resolver as diferenças com o Irão.” Acrescenta o português: “A Arábia Saudita percebeu que, no jogo das superpotências, os Estados Unidos são, hoje, descartáveis.”

A necessidade de fechar frentes de conflito é partilhada pelo Irão, castigado há anos por sanções que penalizam a exportação de petróleo e a braços com protestos antirregime que só conseguiu conter após começar a enforcar manifestantes. Para os EUA, a atuação de Teerão foi fácil de encaixar, já que os dois países não têm relações diplomáticas desde a Revolução Islâmica de 1979. Já o ímpeto saudita surpreendeu em toda a linha. “A Administração Biden está a colher os erros da Administração Obama”, e da sua estratégia relativa à primavera árabe, diz Tiago André Lopes. “Nos últimos dois anos, assistimos [na Tunísia] ao colapso do pouco que a primavera árabe trouxe.”

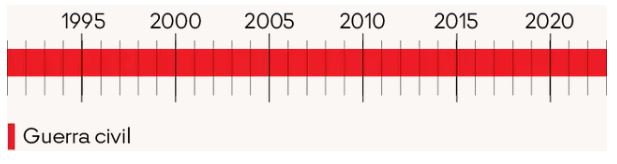

Doze anos depois, está à vista que “o grande vencedor da primavera árabe é a Rússia. Conseguiu entrar de novo no Médio Oriente, foi o único Estado que fez apostas — na Síria — e, grosso modo, venceu-as”, prossegue, frisando que “quem a Rússia apoiou não caiu”. Simbolicamente, Bashar al-Assad visitou Vladimir Putin, no Kremlin, quarta-feira, 12º aniversário do início da guerra na Síria.

O derrotado na aproximação entre sauditas e iranianos, além dos EUA, é Israel, para quem o Irão é uma ameaça existencial e a Arábia Saudita era um possível futuro signatário dos Acordos de Abraão. Este compromisso, com o qual o Estado judeu vinha abrindo brechas no seu isolamento regional, em nada se diferenciava de uma coligação anti-Irão. Resta saber que réplicas se farão sentir após o abalo que foi o acordo Riade-Teerão.

(IMAGEM Mapa do Médio Oriente, publicado em 1950 BIBLIOTECA DO CONGRESSO DOS EUA / PICRYL)

Artigo publicado no “Expresso”, a 17 de março de 2023. Pode ser consultado aqui e aqui