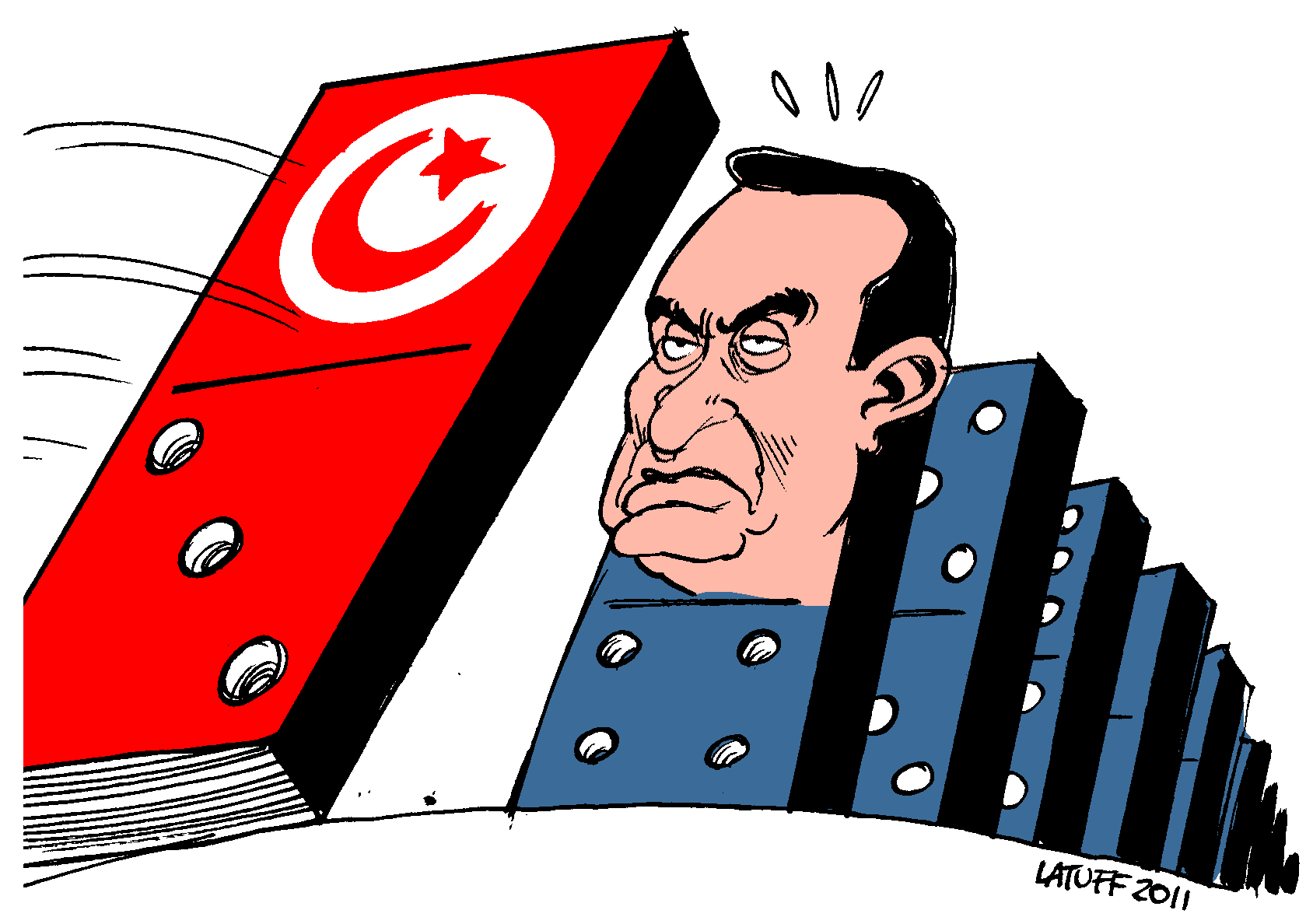

Ben Ali caiu há um ano. A Tunísia deu o mote e o mundo árabe entrou em convulsão

A foto não fez manchetes, mas é, porventura, das mais simbólicas de todo o portfólio da Primavera Árabe. Nela vê-se Zine El Abidine Ben Ali, então Presidente da Tunísia, de visita a um doente hospitalizado, com o corpo totalmente coberto por ligaduras. Trata-se de Mohamed Bouazizi, de 26 anos, que se imolara pelo fogo em protesto contra a apreensão da sua banca ambulante. O ato de desespero inflamou as ruas e Ben Ali viu o seu reinado de 23 anos tremer. A visita realizou-se a 28 de dezembro de 2010. Bouazizi morreria uma semana depois. O Presidente não lhe sobreviveria politicamente muito mais tempo.

Faz hoje um ano que Ben Ali foi deposto e que a Tunísia se tornou o farol dos levantamentos populares árabes. “A maioria dos analistas diz que a Tunísia era o país lógico para um movimento como o que ocorreu. A população era homogénea (há muitos berberes, mas a identidade nacional é coerente) e educada. E era o país da região com maior classe média. Havia, pois, massa crítica para exigir direitos políticos”, diz ao “Expresso” Eugene Rogan, professor de História Contemporânea do Médio Oriente na Universidade de Oxford. “Porém, tudo isto só se tornou evidente após os factos. Antes da revolução, ninguém falava nestes termos. Ficámos surpreendidos com que tudo tivesse começado num país moderado, calmo e um destino turístico seguro como a Tunísia.”

A Revolução de Jasmim contagiou o mundo árabe e abriu a porta da democracia ao Islão. As eleições já realizadas (Tunísia, Egito, Marrocos) catapultaram para o poder partidos islamitas. Sem surpresa, para Eugene Rogan. “Política é organização e os partidos islamitas, por terem estado na oposição, eram os mais bem organizados. A ironia é que as pessoas que começaram as revoluções não eram, na sua maioria, oriundas de partidos islamitas. Diziam-se seculares e liberais e tiveram sucesso pelo facto de não terem qualquer organização hierárquica. Se a tivessem, as ditaduras teriam prendido os líderes e acabado com o movimento.”

A loucura dos partidos

Os povos queixavam-se dos regimes, a Al-Jazeera ajudava a circular palavras de ordem e dicas de resistência e as redes sociais mobilizavam. Obras como “Da Ditadura à Democracia”, de Gene Sharp — que lista 198 formas de luta não violentas — ou a experiência do movimento Otpor!, que liderou a revolta estudantil sérvia de 2000, tudo foi importante quando se tratou de derrubar ditadores.

Mas esta fórmula não resulta para disputar eleições. “O que dificultou a vida dos laicos foi a quantidade de partidos que criaram. Na Tunísia, havia 160 partidos a participar nas eleições parlamentares. No Egito, eram 80 ou 90 partidos. É uma loucura! Se se quer concorrer contra a Irmandade Muçulmana não se pode fazê-lo com 80 partidos, basta um”, diz Rogan.

“Os acontecimentos na Tunísia e no Egito, marcam a entrada numa nova era: a relação Islão/democracia. Os partidos islamitas estão comprometidos com valores democráticos. Vão criar um novo tipo de democracia islâmica. Não é coisa única. A Malásia ou a Indonésia têm eleições regulares e mudanças de governo. Não está em causa a capacidade do Islão acomodar a alternância. Mas é novo no mundo árabe. A próxima década será marcada por uma nova forma do Islão na política.”

Um ano de despertar árabe leva este professor britânico a dividir a região em três grupos: os países que tiveram revoluções; as monarquias; e os Estados em guerra civil (Argélia, Sudão, Líbano, Iraque e os territórios palestinianos), onde “as experiências recentes de conflitos civis amedrontam as populações na hora de sair à rua”.

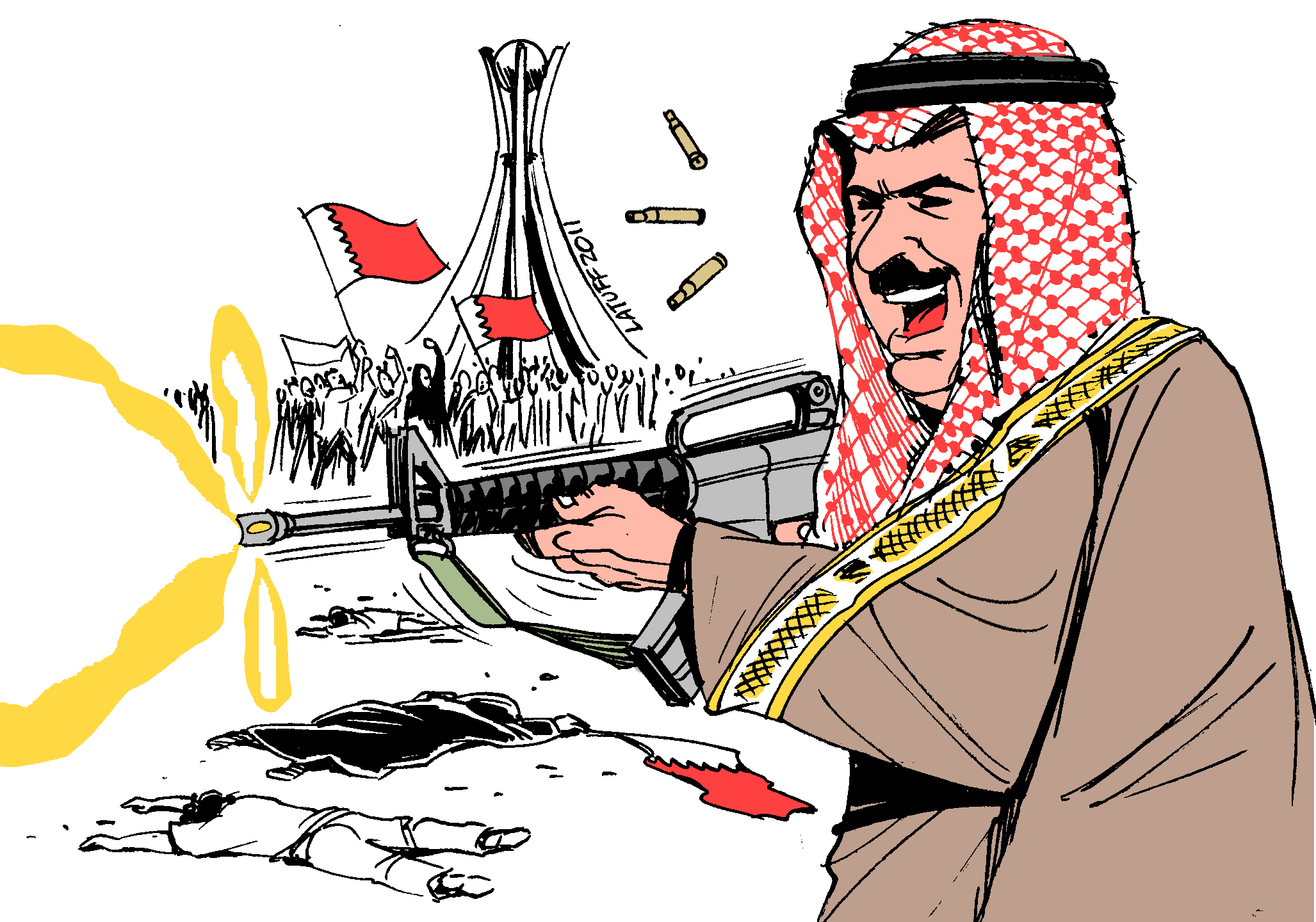

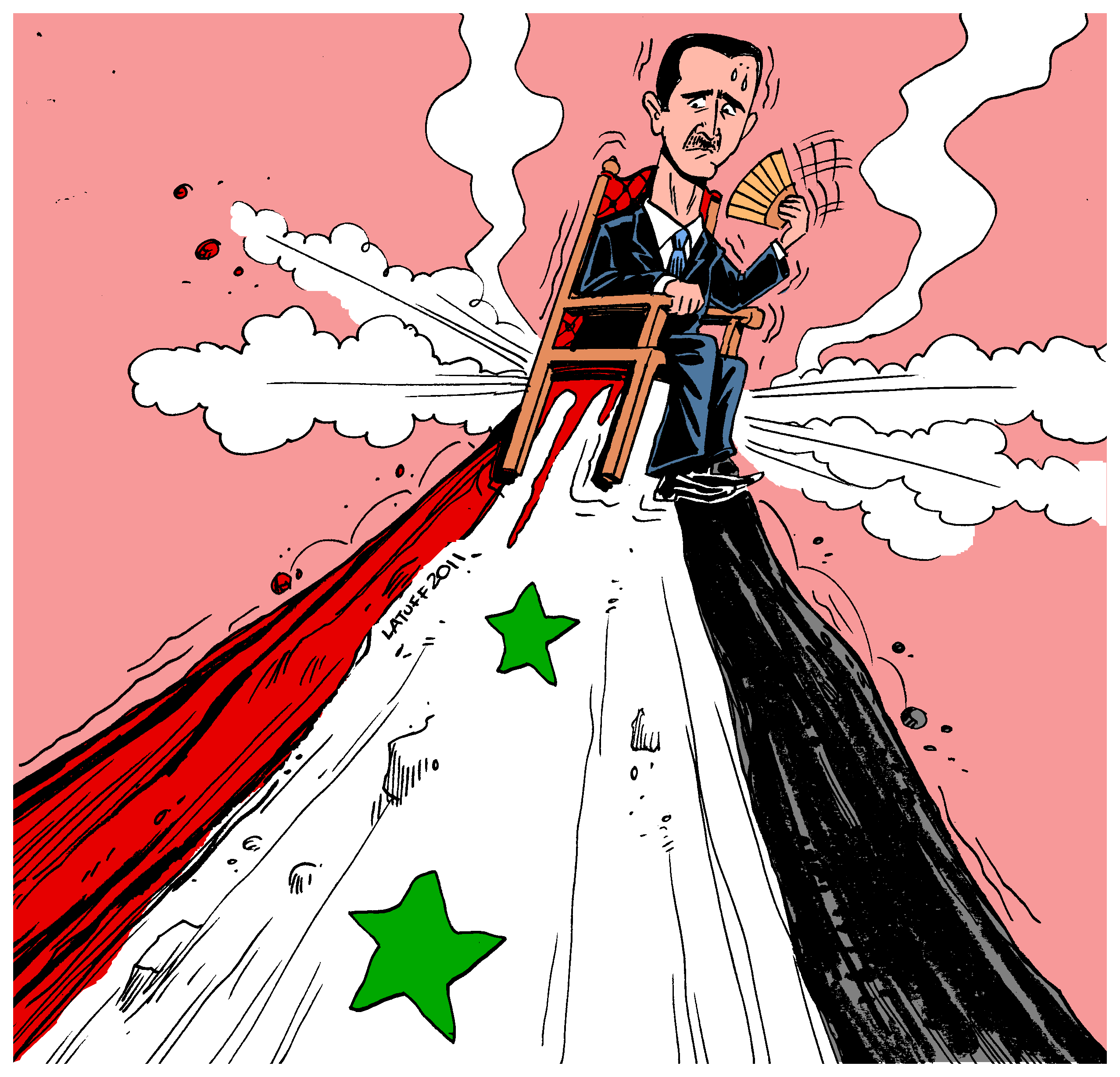

De todas as sublevações, Rogan considera a do Bahrain a mais sensível. “Acontece na linha de fronteira entre sunitas e xiitas e numa área de grande importância estratégica (é sede da V Frota dos EUA).” A situação na Síria é, porém, a mais terrível. “Se o problema não for resolvido em breve, pode degenerar numa agonia de meses ou anos. É uma luta de vida ou de morte para os dois lados. Não há espaço para um compromisso negociado. Julgo que a morte de Kadhafi, na Líbia, foi preocupante para Bashar al-Assad. Sentiu que o seu povo poderia fazer-lhe o mesmo.”

Em “The Arabs — A History”, Eugene Rogan descreve o que podemos considerar os alicerces históricos da Primavera Árabe. Esse conhecimento leva-o a olhar para o mundo árabe com otimismo. “Surpreendeu-me ver cidadãos a rebelarem-se contra regimes tão opressivos. Esperaria um levantamento popular no Egito apenas porque, nos últimos anos, temos assistido a muitos sinais de descontentamento por parte de trabalhadores, estudantes, opositores ao regime, mas que nunca alcançaram a massa crítica que vimos em 2011”, diz. “O mundo árabe restituiu a soberania aos povos, que ganharam um novo sentido de dignidade. Não prevejo que se torne um paraíso. Na Europa, sabemos como sistemas democráticos podem originar governos muito maus. Dar a soberania ao povo pode resultar em governos liderados por tolos. Mas é uma evolução em relação ao que existia. Sim, estou otimista!”

Lançado em 2009, este livro descreve as esperanças e desilusões dos povos árabes, desde a conquista otomana (século XVI) até ao pós-11 de Setembro e à guerra contra o terrorismo. “Por que estagnou o mundo árabe?”, questiona Eugene Rogan. Publicado pela Penguin, não está traduzido em português.

REVOLUÇÕES CONCRETIZADAS

TUNÍSIA

Ficou conhecida como a Revolução de Jasmim, embora os tunisinos não apreciem o nome. Preferem chamar-lhe Revolta de Sidi Bouzid (a pequena cidade onde os primeiros protestos e reivindicações sociais saíram à rua) ou Revolução da Dignidade. A Tunísia foi pioneira nas sublevações antirregime e, consistentemente, foi o primeiro país a encetar um processo democrático. A 23 de outubro de 2010, os tunisinos foram chamados a votar para a Assembleia Constituinte — um escrutínio ao qual o antigo partido de Ben Ali estava impedido de concorrer. (Ben Ali, 75 anos, fugiu para a Arábia Saudita no mesmo dia em que foi deposto e a sua União Democrática Constitucional seria dissolvida dois meses depois.) Os islamitas do Movimento Ennahda (Renascimento) — interdito na era Ben Ali — conquistaram uns expressivos 41% dos votos, confirmando a máxima segundo a qual eleições livres no mundo árabe conduzirão os islamitas (moderados, ou não) ao poder. À nova Assembleia caberá a tarefa de nomear o governo transitório e propor uma nova Constituição. A 13 de dezembro, Moncef Marzouki — um antigo dissidente, ativista dos direitos humanos e líder de uma formação política laica de centro-esquerda (Partido do Congresso para a República) — tomou posse como Presidente interino da Tunísia. No dia seguinte, nomeou Hamadi Jebali, do Ennahda, primeiro-ministro. Politicamente, a Tunísia cumpre o roteiro previsto. A nível económico, as dificuldades são maiores. Na última semana, em incidentes separados, quatro tunisinos imolaram-se pelo fogo — como Mohamed Bouazizi.

EGITO

À semelhança do tunisino Ben Ali, também o egípcio Hosni Mubarak sucumbiu à contestação popular numa sexta-feira. O dia santo para os muçulmanos é, no contexto da Primavera Árabe, o dia da semana em que os manifestantes estão mais motivados para sair às ruas, especialmente após a oração do meio-dia. Mubarak, 83 anos, abandonou o poder a 11 de fevereiro. Durante 18 dias, aquela tinha sido a principal exigência da praça Tahrir, no centro do Cairo. Mas onze meses depois, os egípcios sentem que a revolução está por concluir. Após Mubarak, o poder foi entregue ao Conselho Supremo das Forças Armadas (SCAF). A 19 de março, os militares submeteram um conjunto de alterações à Constituição a referendo. Depois, promoveram eleições legislativas, em três fases, que terminaram esta semana. A Irmandade Muçulmana saiu vitoriosa, seguida pelos salafitas ultrarradicais do Partido Nour. “No ocidente, diz-se que, no Egito, poderá nascer uma república islâmica de modelo iraniano, mas eu não acho provável”, diz Eugene Rogan. “A Irmandade sente-se muito mais confortável com seculares liberais do que com salafitas. O Nour não considera a Irmandade um partido islamita, não lhe tem respeito e diz que não segue o verdadeiro Islão.” Para Rogan, a grande incógnita no Egito continua a ser a promessa adiada de transferência do poder dos militares para os civis. “Essa é a batalha que a praça Tahrir ainda terá de vencer. O aspeto crítico vai ser conseguirem garantias de liberdade, relativamente ao controlo militar, quando for elaborada a nova Constituição. Se os militares usarem a Constituição como um meio para preservar o poder, então a revolução egípcia ficará incompleta. É necessário controlo civil sobre os militares e a subordinação destes ao poder saído de eleições. De outra forma, temo que os egípcios tenham de voltar à luta na praça Tahrir.” Mubarak desapareceu, mas não o mubarakismo.

LÍBIA

As dores de cabeça de Muammar Kadhadi começaram a 15 de fevereiro quando — já com os “irmãos” Ben Ali e Mubarak fora de cena — protestos populares centrados na Praça Verde, em Tripoli, começaram a exigir o fim deste regime de 33 anos. As ruas dividiram-se entre opositores e lealistas ao coronel e cada cidadão passou a ser um combatente, de arma na mão. Numa decisão que não colheu a unanimidade na comunidade internacional — apesar de fundamentada numa resolução da ONU (de 17 de março) autorizando o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia —, forças da NATO desencadearam bombardeamentos a pretexto de proteger as populações civis. Durante meio ano, a Líbia viveu em clima de guerra civil. Tripoli caiu a 23 de agosto e Kadhafi, 69 anos, foi linchado a 20 de outubro, em Sirte, a sua cidade natal. O Conselho Nacional de Transição — criado em Bengasi, no leste, de onde partiu a rebelião contra Kadhafi — assumiu o poder, a título interino.

IÉMEN

Ali Abdullah Saleh demorou mais de nove meses a ceder às manifestações populares, que começaram a 3 de fevereiro. E nem o facto de ter ficado gravemente ferido num ataque à bomba contra o palácio presidencial, a 3 de junho — obrigando-o a ir para a Arábia Saudita para ser tratado — o levou a abandonar a presidência do Iémen pelo seu pé. A 23 de novembro, sob mediação do Conselho de Cooperação do Golfo, Saleh aceitou finalmente transferir o poder para o seu vice-presidente, Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, recebendo garantias de imunidade relativas aos 33 anos em que esteve no poder — primeiro como Presidente do Iémen do Norte, depois como Presidente do Iémen unificado. Saleh, 69 anos, conserva o título de Presidente, mas é Al-Hadi o Presidente interino. A 21 de fevereiro próximo, estão previstas eleições presidenciais. Uma oportunidade para clarificar quem, de facto, manda no Iémen — um dos países mais pobres do mundo e porto de abrigo para um dos braços mais ativos da Al-Qaida, a AQPA.

REVOLUÇÃO CONTIDA

BAHRAIN

Assim que a Praça da Pérola, em Manama, se encheu de protestos — começaram a 14 de fevereiro — a revolução no Bahrain ficou à mercê de interferências externas. O Bahrain é um caso particular: a maioria da população é xiita e a monarquia reinante é sunita. Os cidadãos xiitas aproveitaram os protestos para pedir igualdade e liberdades políticas. Por isso, a entrada de tanques da sunita Arábia Saudita, em apoio das autoridades do Bahrain — país que se situa em frente ao xiita Irão —, nas primeiras semanas de protestos, não foi uma surpresa. A perspetiva de uma revolução nas suas fronteiras é algo inaceitável para Riade. “A diplomacia saudita tem estado muito ativa para impedir que tal aconteça”, refere Eugene Rogan. “Contiveram os protestos laborais em Omã, encorajando o sultão a fazer concessões; intervieram militarmente no Bahrain lideraram as negociações no Iémen; e têm tentado conter o que veem como uma exploração, por parte do Irão, de levantamentos em países como o Iraque, Síria, Bahrain e Líbano. Estão a fazer tudo o que podem. Têm muitos recursos, mas também dissidência interna. Nos próximos anos, a pressão aumentará sobre Riade para que faça reformas. Não creio que os cidadãos sauditas se contentem em ter menos direitos do que os egípcios e os tunisinos.”

REVOLUÇÃO SANGRENTA

SÍRIA

Bashar al-Assad discursou à nação, na terça-feira, e anunciou uma reforma constitucional que abrirá a porta ao multipartidarismo. O novo texto irá a referendo em março. Acossado por protestos populares — que se massificaram a partir de 15 de março, na cidade de Daraa —, o Presidente sírio, 46 anos, parece apostado em segurar-se, a todo o custo, à cadeira do poder herdada do pai (Hafez al-Assad), ao estilo de uma república dinástica. “A diferença entre a Síria e as outras revoluções é que o exército, na sua maioria, ficou com o regime. Há deserções, mas na ordem das centenas. Enquanto metade não desertar, o exército vai ter sempre condições para esmagar o povo”, explica o professor Rogan. “Mas o povo vai continuar a manifestar-se. O conflito arrisca-se a tornar-se mais violento. E haverá mais ataques ao estilo da guerrilha, atentados terroristas, tudo o que acontece quando as pessoas não têm armas para lutar contra um exército. Talvez o exemplo do vizinho Iraque seja o terrível futuro da Síria.” Na quinta-feira, um jornalista francês foi morto durante uma visita promovida pelas autoridades à cidade de Homs. No terreno até ao próximo dia 19, a delegação da Liga Árabe — 160 pessoas, chefiadas por um general sudanês — não impede a violência. Só na quinta-feira, foram mortas 25 pessoas. Segundo a ONU, já morreram mais de 5000.

REVOLUÇÃO ANTECIPADA

MARROCOS

Mohammed VI soube ler os sinais das ruas e aos primeiros protestos — encabeçados pelo Movimento 20 de Fevereiro, que planeava ‘manifs’ para o dia 20 de cada mês — antecipou-se. A 9 de março, num discurso considerado histórico, anunciou uma profunda reforma constitucional, submeteu-a a referendo a 1 de julho e, a 25 de novembro, realizou eleições legislativas — ganhas pelos islamitas do Partido Justiça e Desenvolvimento, que conquistaram 107 dos 395 deputados. O seu líder, Abdelilah Benkiran, é o novo primeiro-ministro. “Os marroquinos foram confrontados com um processo político iniciado a partir de cima e mais rápido do que as exigências da rua”, diz o professor Rogan. “Chamemos-lhe o modelo marroquino. É único na Primavera Árabe e parece estar a dar à monarquia marroquina maiores perspetivas de preservação do poder do que as medidas repressivas tomadas por outros regimes.” No Norte de África, apenas a Argélia parece imune à vaga revolucionária. “Julgo que a Argélia vai sentir a pressão”, conclui Rogan. “Depois, ou segue o modelo marroquino ou vai pela via da Síria e da Líbia.”

Artigo publicado no “Expresso”, a 14 de janeiro de 2012