As negociações com vista a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, previstas para quinta-feira, são uma prova de fogo para o Irão: uma trégua pode fazer abortar o prometido ataque contra Israel, em retaliação pelo assassínio do líder do Hamas em Teerão. Em cima da mesa das conversações está um plano em três fases, apresentado por Joe Biden, que, pela primeira vez em dez meses de guerra, propõe uma “cessação permanente das hostilidades”

A região do Médio Oriente vive dias profundamente contraditórios em que tanto se fala de um iminente ataque do Irão contra Israel como de negociações com vista a um cessar-fogo na Faixa de Gaza. A verdade é que a conclusão do segundo processo — a trégua em Gaza — pode determinar a ocorrência do primeiro — a retaliação iraniana contra Israel.

Israel e o Hamas estão convocados para nova jornada de negociações indiretas, agendadas para esta quinta-feira. Sobre a mesa está um plano que, pela primeira vez, aborda uma “cessação permanente das hostilidades”, incluindo a retirada israelita de Gaza e a libertação dos reféns.

“Concordamos que não pode haver mais atrasos”, defenderam o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, numa declaração conjunta divulgada na segunda-feira.

A concretizarem-se, serão as primeiras negociações com Yahya Sinwar na liderança do Hamas, a partir dos túneis de Gaza. Até recentemente, o interlocutor era Ismail Haniyeh, exilado no Catar, que foi assassinado em Teerão, a 31 de julho, num atentado atribuído a Israel, embora não reivindicado pelo Estado hebraico.

Porquê negociar agora?

A guerra em Gaza dura há mais de dez meses, o território está cada vez mais inabitável, o número de mortos entre a população civil não cessa de aumentar e os reféns israelitas tardam em regressar a casa. Paralelamente, a região está cada vez mais perto de uma guerra generalizada.

Na semana passada, os mediadores Catar, Egito e Estados Unidos instaram Israel e o Hamas a retomarem as discussões, a 15 de agosto, no Cairo ou em Doha, para discussão de um “acordo-quadro” cuja finalização está presa “apenas pelos detalhes”.

“Não há mais tempo a perder nem desculpas de qualquer das partes para mais atrasos. É tempo de libertar os reféns, iniciar o cessar-fogo e aplicar este acordo”, defenderam os presidentes Joe Biden (Estados Unidos), Abdel Fattah el-Sisi (Egito) e o emir Tamim bin Hamad Al Thani (Catar), num comunicado conjunto de 8 de agosto.

Em cima da mesa está uma proposta apresentada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a 31 de maio, numa intervenção a partir da Casa Branca. “Depois de intensa diplomacia levada a cabo pela minha equipa e das minhas muitas conversas com os líderes de Israel, Catar, Egito e outros países do Médio Oriente, Israel apresentou uma nova proposta abrangente. É um roteiro para um cessar-fogo duradouro e para a libertação de todos os reféns. Esta proposta foi transmitida pelo Catar ao Hamas.”

A data das negociações poderá não ser inocente. Na próxima segunda-feira, nos Estados Unidos, arranca, em Chicago, a convenção do Partido Democrata que deverá confirmar o ticket Kamala Harris-Tim Walz na corrida à Casa Branca. Como ficou visível na recente visita a Washington do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a questão palestiniana divide fortemente o Partido Democrata.

Um eventual acordo de cessar-fogo seria uma grande vitória para Biden e para a sua “diplomacia paciente”, como lhe chamou o jornal americano “The Washington Post”. O Presidente dos Estados Unidos tem tentado equilibrar o papel do seu país como pacificador do Médio Oriente, enquanto mantém apoio incondicional a Israel.

Que plano está na mesa do diálogo?

A proposta que israelitas e Hamas têm em mãos vai além das anteriores. Pela primeira vez, aborda um cenário de fim da guerra, uma “cessação permanente das hostilidades”, que inclui a retirada militar israelita completa da Faixa de Gaza e o regresso de todos os reféns vivos. Em concreto, prevê três fases.

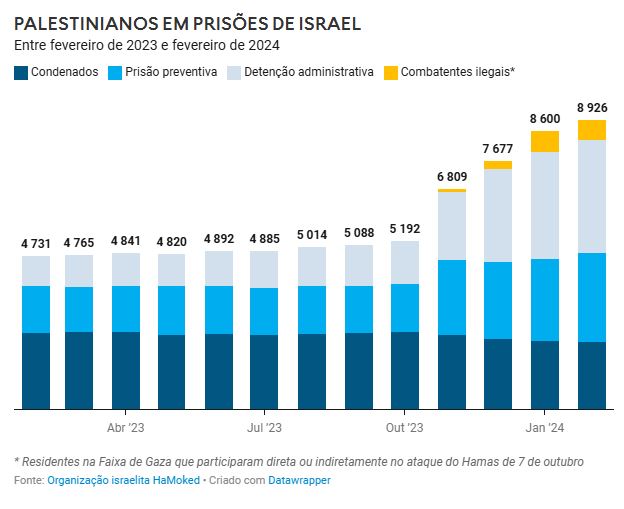

FASE 1 — Decorreria durante seis semanas e passaria por um cessar-fogo “total e completo”, retirada das forças israelitas de “todas as zonas povoadas” da Faixa de Gaza, libertação de reféns – incluindo mulheres, idosos e feridos – em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinianos. Civis palestinianos seriam autorizados a regressar a casa “em todas as áreas de Gaza”, incluindo ao norte do território. Haveria um aumento da ajuda humanitária, com a previsão de 600 camiões a entrar diariamente em Gaza. Centenas de milhares de abrigos temporários seriam fornecidos pela comunidade internacional.

FASE 2 — Haveria uma troca de prisioneiros que permitiria a libertação dos restantes reféns vivos, incluindo os soldados do sexo masculino. As forças israelitas retirar-se-iam de Gaza e “desde que o Hamas cumpra os seus compromissos”, o cessar-fogo temporário evoluiria — “nas palavras da proposta israelita”, enfatizou Biden — para uma “cessação permanente das hostilidades”.

FASE 3 — Teria início um grande projeto de reconstrução de Gaza. Os restos de reféns mortos seriam devolvidos às famílias.

Este plano foi confirmado pela resolução 2735 do Conselho de Segurança, a 10 de junho passado, com 14 votos a favor e abstenção da Rússia.

Como reagiu o Hamas à proposta?

A 2 de julho, o Hamas respondeu positivamente ao plano de cessar-fogo anunciado por Biden, abdicando da exigência que vinha fazendo no sentido de um cessar-fogo total e permanente antes de se comprometer com qualquer acordo. Passado mais de um mês, o grupo jiadista defende que as negociações previstas para esta semana devem ser retomadas com base na proposta apresentada por Biden e no ponto do seu ‘sim’ dado em julho.

O Hamas receia que, assim que as negociações forem retomadas, Israel possa apresentar novas condições. O grupo palestiniano diz ter demonstrado flexibilidade, mas que Israel não revela seriedade na vontade de alcançar uma trégua. Estas dúvidas tornam a presença de uma delegação do Hamas incerta nas negociações desta semana.

“O que obstrui o sucesso da última proposta é a ocupação israelita”, disse Jihad Taha, porta-voz do Hamas. “Preencher as restantes lacunas no acordo de cessar-fogo passa por exercer pressão real sobre o lado israelita, que estava, e ainda está, a praticar uma política de colocação de obstáculos no caminho do êxito de quaisquer esforços que levem ao fim da agressão.”

Que defende Israel?

Israel anuiu ao envio de uma equipa de negociadores às conversações desta semana. Mas no país, a resistência a um entendimento com o Hamas é forte, a começar pelo próprio primeiro-ministro, que sempre defendeu que não aceitaria um acordo que estipulasse o fim da guerra sem a derrota total do Hamas. “O objetivo é o regresso dos reféns e desenraizar o regime do Hamas em Gaza”, defende Netanyahu.

Segundo um artigo publicado, esta terça-feira, pelo jornal americano “The New York Times”, documentos que detalham as mais recentes posições negociais revelam que “Israel foi menos flexível nas recentes negociações de cessar-fogo em Gaza” e que “fez cinco novas exigências”.

Dois exemplos: Israel exigiu que as suas forças continuem a controlar a fronteira sul da Faixa de Gaza (o Corredor Philadelphi, junto ao Egito) e impôs restrições ao regresso de deslocados palestinianos à parte norte do território, o que não constava na proposta apresentada por Biden. Segundo a imprensa israelita, a introdução de novas exigências foi feita por Netanyahu. Na prática, contribuem para sabotar a proposta de cessar-fogo, o que originou um braço de ferro entre o primeiro-ministro e a sua equipa de negociadores.

Na semana passada, o jornal digital israelita “The Times of Israel” descreveu discussões acaloradas entre responsáveis políticos e da área da segurança israelitas a propósito da proposta de cessar-fogo. “Altos funcionários, incluindo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o chefe das FDI [Forças de Defesa de Israel], Herzi Halevi, terão dito […] ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que a sua insistência em novos termos sabotaria o acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns em negociação, levando o primeiro-ministro a afirmar que foi o Hamas, e não ele, a introduzir novas exigências”, relata a publicação.

Outra altercação descrita por “The Times of Israel” envolveu o chefe da Mossad, que tem liderado as negociações por parte de Israel. David Barnea terá dito, numa reunião com o primeiro-ministro, que há um acordo pronto e que Israel deve aceitá-lo. “Você é fraco!”, terá gritado Netanyahu. “Não sabe como conduzir uma negociação difícil. Está a pôr palavras na minha boca. Em vez de pressionar o primeiro-ministro, pressione Sinwar.” Segundo o jornal, posteriormente, o gabinete do primeiro-ministro negou a afirmação.

A imprensa israelita escreve que, além do líder da Mossad, são favoráveis a um acordo de cessar-fogo o chefe das FDI, Herzi Halevi, e Ronen Bar, chefe do Shin Bet, a agência interna de segurança de Israel. Para os três, dez meses de uma guerra intensa em Gaza infligiram danos suficientes à capacidade militar do Hamas.

Outro crítico da atuação de Netanyahu no atual contexto é Benny Gantz, que abandonou o gabinete de guerra em junho em rota de colisão com o primeiro-ministro e que o acusa de dar prioridade à sobrevivência do seu governo em detrimento do resgate dos reféns. “A segurança de Israel durante a campanha mais difícil da sua história tornou-se vítima de caprichos políticos”, disse Gantz, veterano militar tornado político centrista.

Há relação entre estas negociações e o esperado ataque do Irão a Israel?

São, basicamente, duas faces de uma mesma moeda. Esta terça-feira, a agência Reuters avançou que “só um acordo de cessar-fogo em Gaza decorrente das negociações esperadas para esta semana impediria o Irão de retaliar diretamente contra Israel”. A convicção decorre de afirmações de “três altos funcionários iranianos”.

Para o Irão, não retaliar o atentado que vitimou o líder do Hamas, em território iraniano, será admitir fraqueza. Haniyeh estava no Irão a convite do regime, assistira nesse dia à tomada de posse do Presidente Masoud Pezeshkian e ficara alojado numa casa controlada pelos Guardas da Revolução, onde foi morto. Teerão atribui o ataque a Israel.

Por outro lado, o regime dos ayatollahs está consciente que esse atentado adicionou complexidade a quaisquer negociações com vista a um cessar-fogo em Gaza. Se o Irão retaliar sobre Israel, não só se arrisca a destruir as hipóteses de um cessar-fogo como potencia uma guerra alargada na região.

Em Teerão, ações como o atentado que vitimou Haniyeh ou, noutra escala, bombardeamentos como o de sábado, que visou uma escola transformada em abrigo para deslocados, na cidade de Gaza, são “armadilhas” de Netanyahu para arrastar o Irão para uma guerra mais ampla, em especial à medida que aumenta a pressão para um cessar-fogo.

As opções do Irão são limitadas. A aliança dos Estados Unidos com Israel dissuade a República Islâmica de avançar para ações maiores, diretamente ou por procuração. E a continuação dos combates em Gaza corre o risco de contaminar o Líbano e resultar numa derrota do Hezbollah, o aliado mais importante do Irão.

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 14 de agosto de 2024. Pode ser consultado aqui