A violência jiadista no norte de Moçambique condena milhares de pessoas a um vaivém constante em busca de segurança. Em Pemba, os deslocados que chegaram à cidade correspondem a 40% da população. Um projeto elaborado por um economista português e apoiado pelo International Growth Centre fez o levantamento das fricções sociais e pôs locais e forasteiros à conversa, com resultados visíveis. “É quase um medicamento que ajuda a aliviar sintomas, enquanto soluções mais duradouras possam ser pensadas”, diz Henrique Pita Barros

A partir de julho, as tropas moçambicanas ficarão mais sós no combate à insurgência terrorista no país. “A Missão Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral [SAMIM, na sigla inglesa] está a enfrentar problemas financeiros” e decidiu retirar-se de Moçambique, anunciou, há dias, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo.

Os oito países africanos que contribuem com soldados para essa força “não estão a conseguir colocar o dinheiro necessário”, acrescentou a governante moçambicana. “Também temos de tomar conta das nossas tropas e teríamos dificuldades em pagar” pelos serviços da missão.

Em face dos constrangimentos orçamentais, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), organização regional de que emana esta força, optou por dar prioridade à sua missão na República Democrática do Congo, onde mais de 120 grupos armados disputam o acesso a recursos naturais com grande violência sobre as populações. O número de deslocados neste país da região dos Grandes Lagos ascende já a sete milhões de pessoas.

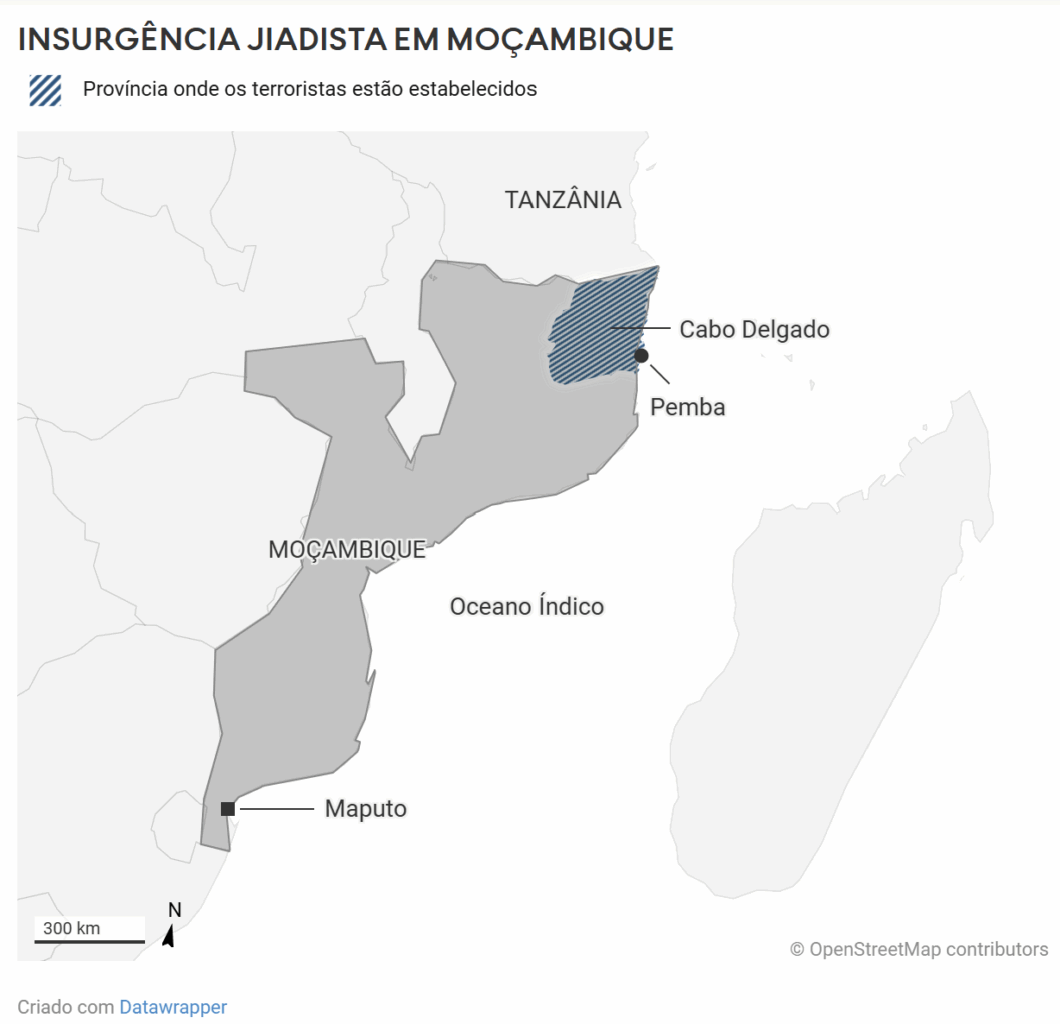

O anúncio da retirada da SAMIM, que estava em Moçambique desde 2021, originou preocupação no país, fustigado por uma nova vaga de ataques jiadistas, na província de Cabo Delgado (norte), após meses de acalmia. Em fevereiro, a violência provocou quase 100 mil deslocados, dos quais mais de 60 mil eram crianças.

Acolher 140 mil deslocados em cinco anos

Para as localidades diretamente afetadas pela insurgência — seja por ataques, seja por serem porto de chegada de milhares de pessoas em fuga à violência —, a vida quotidiana é um acumular de dificuldades. Pemba, a capital de Cabo Delgado, é um espelho vivo do drama.

Com 200 mil habitantes, à época do censo de 2017 — ano em que os jiadistas se anunciaram neste país lusófono com um ataque em Mocímboa da Praia —, Pemba absorveu 140 mil deslocados nos cinco anos seguintes, cerca de 40% da população da cidade. “É muita gente. Pode-se imaginar a pressão gigante que um fluxo de deslocados tão grande cria, tendo em conta o ambiente de pobreza generalizada”, diz ao Expresso Henrique Pita Barros, autor de um projeto de investigação em Pemba que visa aproximar deslocados e comunidades acolhedoras e reduzir a fricção social.

Em Pemba, a tensão entre locais e forasteiros é, à partida, uma inevitabilidade. “O acolhedor é alguém que vive mal. Na cidade, muitas pessoas vivem abaixo do limiar de pobreza e, portanto, querem algo em troca para acolher o deslocado, por exemplo, no quintal da sua casa.” A contrapartida passa, em geral, por partilhar o apoio dado pelo Programa Alimentar Mundial (PAM), que distribui senhas de comida. “Os acolhedores ficam com uma parte, no fundo, com uma comissão”, explica o economista, a concluir o doutoramento na Universidade de Brown (Rhode Island, Estados Unidos).

Trabalhos forçados e violência sexual

Há relatos de extorsão e trabalhos forçados, quase escravatura do acolhedor sobre o deslocado, e situações de discriminação verbal e de violência física. E também de violência sexual envolvendo mulheres e meninas, a quem são exigidos favores sexuais para dar acolhimento. Os cortes no financiamento do PAM aumentaram as dificuldades.

Em 2023, o PAM angariou apenas 7500 milhões de dólares (quase 7000 milhões de euros) dos 23.500 milhões de dólares (mais de 21 mil milhões de euros) necessários para custear as suas operações, na que foi a pior queda no financiamento desta agência em 62 anos de história.

“Os atores no terreno, sejam autoridades governamentais, organizações não governamentais ou agências internacionais, como o PAM ou a Organização Internacional para as Migrações [OIM], fazem o que podem com os recursos que têm, que são sempre escassos. E, por vezes, não conseguem intervir por questões de segurança”, diz Pita Barros.

“Que podemos fazer para aproximar os deslocados e as pessoas que os acolhem num contexto de recursos escassos e em que a capacidade de atuação dos agentes é limitada? Podemos usar o diálogo”, responde, “delegar nas pessoas a tarefa da integração, usar a própria comunidade para ajudar à inclusão de forma rápida e com recursos baixíssimos”.

Com esta ideia em mente, o economista desenvolveu um projeto de investigação, em conjunto com o International Growth Centre (IGC), uma instituição ligada à London School of Economics com escritório em Maputo, que abriu portas num contexto tão sensível como Cabo Delgado.

Reuniões comunitárias de dez pessoas

O projeto arrancou em agosto de 2022 e consistiu, de início, na organização de reuniões comunitárias, cada uma com a participação de dez pessoas — umas deslocadas, outras anfitriãs. As conversas eram moderadas por facilitadores, no caso, líderes religiosos muçulmanos de Cabo Delgado, a única província de Moçambique com população maioritariamente de credo islâmico. Os participantes eram sobretudo muçulmanos, havendo também cerca de 20% de católicos.

Ao ar livre, os participantes sentavam-se em círculo e conversavam durante três horas, seguindo um guião previamente elaborado. O diálogo era seguido de perto pela equipa do projeto, pessoas conhecidas da comunidade e da sua confiança, que dominavam as três línguas usadas — Mwani, Makua e Makonde — e recolhiam a informação que resultava daquela interação.

“Os conteúdos das conversas foram totalmente definidos pela comunidade. Eu, como estrangeiro que quer realizar o projeto, o pior que podia fazer era dizer-lhes: ‘Eu é que sei, vocês têm que fazer desta maneira ou daquela’”, explica Pita Barros. Cerca de 70% dos participantes nas reuniões eram mulheres: no caso dos deslocados, porque quem foge são sobretudo mulheres e crianças; no caso dos acolhedores, porque eram quem tinha mais disponibilidade para participar, já que os homens tinham de trabalhar.

Aos deslocados, perguntava-se, por exemplo: “Em comparação com a vida que tinha na aldeia de origem, como é que a sua vida mudou aqui em Pemba?” E aos locais: “Como é que a sua vida mudou com a chegada dos deslocados aqui ao bairro?” À vez, todos respondiam às perguntas.

No final da sessão, havia lugar a uma conversa aberta em que os participantes podiam contar as suas histórias pessoais e partilhar experiências traumáticas vividas durante os ataques dos insurgentes. “Foi a parte mais sensível da reunião, porque ficámos a saber de tudo”, diz o economista.

Ficar, apesar do sofrimento

“Ouvimos relatos bastante gráficos e explícitos de todo o horror. Alguns participantes choravam e ficavam bastante perturbados. Nós sugeríamos que saíssem do projeto, para não se exporem, mas diziam que queriam ficar para contar a sua história. Era quase um alívio para essas pessoas.”

Quem foge à violência jiadista testemunha situações de grande violência, como decapitações. Para os acolhedores, as sessões serviram para criar identificação com o sofrimento de quem chega à procura de ajuda. “Os acolhedores vivem ao lado dos deslocados sem saber que o marido daquela senhora foi morto pelos insurgentes ou que a filha foi raptada ou ainda que ela passa fome. Vivem lado a lado e não falam, ou falam pouco.”

Concluída a fase das reuniões comunitárias, Henrique Pita Barros observou, no curto prazo, um aumento da tolerância e da confiança dos acolhedores relativamente aos deslocados, associados, muitas vezes, a alguma insegurança na cidade.

O projeto permitiu também sistematizar as três principais fontes de fricção entre deslocados e acolhedores.

- ‘A inveja dos acolhedores’. Os acolhedores vivem quase tão mal como os deslocados e não percebem quando a ajuda é direcionada para os deslocados. Depois de conhecerem as histórias dos deslocados, tendem a ser mais compreensivos relativamente à necessidade de apoio.

- Urbanos versus rurais. Os acolhedores de Pemba vivem em meio urbano e muitos dos deslocados são oriundos de zonas rurais. As vivências são diferentes numa aldeia e numa cidade como Pemba, desde logo ao nível dos hábitos de higiene ou das formas de comunicar, sendo uns mais formais e outros mais permeáveis ao calão.

- Receio de infiltrados. Os acolhedores desconfiam da possibilidade de haver insurgentes infiltrados ou simpatizantes escondidos entre os deslocados, nomeadamente mulheres, que chegam sozinhas. “O curioso é que a desconfiança é só das pessoas de Pemba para com os deslocados”, acrescenta o investigador. “Ninguém pensa que é provável que haja pessoas em Pemba que são simpatizantes dos insurgentes. A cidade nunca foi atacada, o que é uma questão interessante.”

O investigador tem planos para regressar a Cabo Delgado e desenvolver um novo projeto vocacionado para a reintegração dos deslocados nas suas zonas de origem.

Projetos deste tipo são “quase um medicamento que ajuda a aliviar sintomas, enquanto soluções de longo prazo, mais duradouras, possam ser pensadas, por exemplo, pelo Governo de Moçambique ou pelo Banco Mundial”, conclui o economista. “Não é uma bala de prata que vai resolver tudo, mas é algo que ajuda a minimizar.”

(FOTO Reunião comunitária envolvendo pessoas deslocadas e membros da comunidade acolhedora, em Pemba CORTESIA HENRIQUE PITA BARROS)

Artigo publicado no “Expresso Online”, a 28 de março de 2024. Pode ser consultado aqui